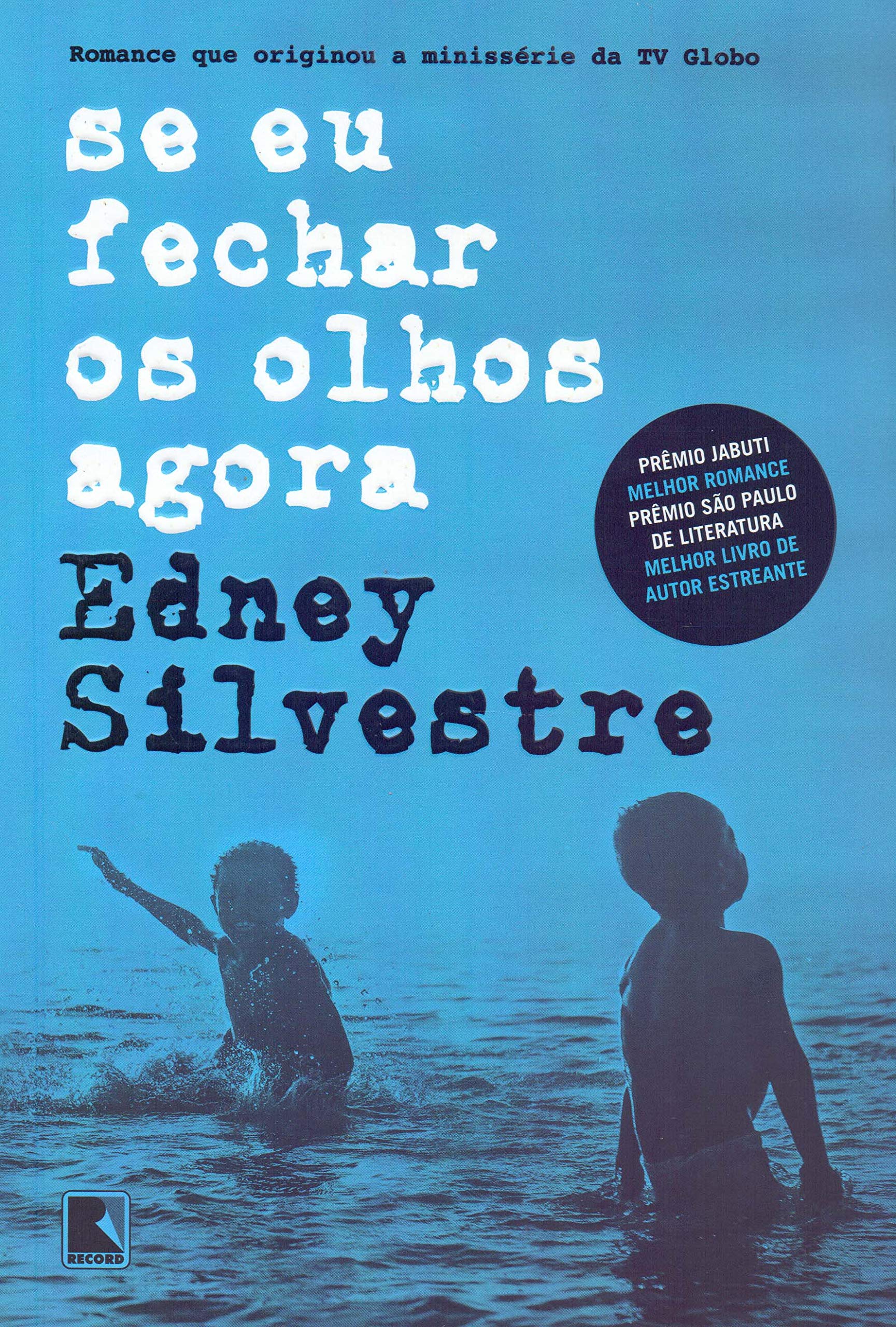

Romance que originou a minissérie da TV Globo. Em uma pacata cidade do interior fluminense na década de 1960, dois meninos de 12 anos, Paulo e Eduardo, encontram o cadáver mutilado de uma linda mulher às margens de um lago. Os amigos vão à polícia para relatar o ocorrido e, após um interrogatório agressivo, passam a ser tratados como suspeitos, mas são liberados quando o marido da vítima confessa o crime. No entanto, a brutalidade do assassinato, a indiferença da polícia e a falta de lógica da explicação oficial para o crime os deixam intrigados, levando-os a tentar descobrir por conta própria o que...

Editora : Record; 10ª edição (8 abril 2019) Idioma: : Português Capa comum : 266 páginas ISBN-10 : 850111605X ISBN-13 : 978-8501116055 Dimensões : 22.6 x 15.2 x 1.8 cm

Melhor preço cotado ⬇️

Leia trecho do livro

“Os mortos não ficam onde estão enterrados.”

John Berger, Aqui nos encontramos

Prefácio

O tempo é fluido e envolvente na obra de Edney. Lembranças embaçadas pelos anos e pela distância. A singela, natural e robusta amizade que une Paulo e Eduardo foi a primeira isca a fisgar minha atenção. Sim, havia o assassinato de Anita como poderoso chamariz. Irresistível navegar pelos mistérios que cercam as motivações de um crime tão brutal. Quem? Por quê? Como? Onde? Quando? A pena afiada atiçando a curiosidade do leitor. Mas, para mim, o rito de passagem dos garotos foi o elemento cativante. Ainda mais por transcorrer em 1961, quando duas épocas se chocavam, principalmente nos costumes: os anos dourados ainda não haviam acabado de todo e a década que viria a mudar o mundo só iria começar a partir de 1962. Nessa espécie de limbo que foi 1961, as forças reacionárias lutavam para não perder o poder para as novas aspirações das mulheres, dos negros e dos jovens.

Fui transportado para aquele universo provinciano e conservador, comandado por uma elite branca, hipócrita e perversa. São esses elemen- tos que dão contexto e tornam fascinante a investigação do homicídio. Mas como recontar essa história em outro veículo, com outro ritmo? Como criar uma narrativa com mais reviravoltas e mistérios, com ação e eventos capazes de sustentar o fôlego ao longo dos dez capítulos da minissérie? Como disse Ubiratan (Antonio Fagundes) aos meninos, no capítulo 9: “Esse é o busílis!”

Cada mídia tem uma especificidade narrativa. E é preciso encontrar a chave que transmuta as palavras em ação. A literatura pode ser contem- plativa. A teledramaturgia tem que ser mais ágil para laçar rapidamente a atenção do espectador. Também é necessário mastigar a história para uma grande audiência, evitando, por um lado, ser didático, e, por outro, ser hermético. E, acima de tudo, preservar o tom da obra original. Para isso, entre outros movimentos, aumentei alguns personagens que eram esboçados no livro, como Geraldo (Gabriel Braga Nunes); criei novos tipos, entre eles Adalgisa (Mariana Ximenes); desenvolvi novos conflitos românticos e familiares; inventei diversas situações, gerando praticamente um crime por episódio.

No livro, o leitor preenche com sua imaginação algumas lacunas, que são deixadas propositadamente vagas. Na teledramaturgia, é preciso dar motivação mais concreta para embasar as atitudes dos personagens. Em função disso, dei um objetivo pessoal para o envol- vimento de Ubiratan na investigação dos crimes, unindo-o à Irmã Maria Rosa (Lidi Lisboa); inventei o parentesco entre Paulo (João Gabriel D’Aleluia) e Madalena (Ruth de Souza); senti necessidade de haver um laço afetivo para despertar o instinto detetivesco de Paulo e Eduardo (Xande Valois), então criei Cassiano (Pierre Baitelli), repórter que pretende desvendar o assassinato de Anita. Mudei o desfecho da trama. E amenizei certas relações incestuosas, que eram fortes demais para um programa de TV aberta.

O objetivo das mudanças foi encorpar a história para render mais ação, criando um crescendo de tensão até o clímax revelador no décimo capítulo. Reconstruí a obra com novos tijolos, mas o arcabouço é o mes- mo deste livro. Fui fiel ao tom e às intenções de Edney. Nós abordamos temas urgentes como racismo, homofobia, feminicídio e violência contra a mulher, tendo a opressão do patriarcado branco como pano de fundo.

Fico feliz quando penso que este romance será conhecido por milhões de espectadores a partir da minha adaptação para a televisão, desper- tando a curiosidade do público para ler o original e para desfrutar de outras obras de Edney.

Tive muitas alegrias escrevendo a minissérie; a maior de todas foi ganhar um grande amigo. Edney e eu viajamos juntos para conhecer as locações, em Catas Altas, lindíssima cidade colonial mineira. Fomos diversas vezes aos Estúdios Globo para acompanhar os ensaios e as gravações. Estamos sempre em contato, trocando dicas e compartilhando impressões sobre todos os assuntos que se possa imaginar.

Por fim, Edney disse uma frase da qual muito me orgulho: “Eu criei um mundo, mas você o povoou de humanos cheios de complexidade e fascínio.”

Ricardo Linhares Escritor,

é autor da adaptação televisiva de

Se eu fechar os olhos agora

Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim: grudava nos meus dedos como tinha grudado nos cabelos louros dela, na testa alta, nas sobrancelhas arqueadas e nos cílios negros, nas pálpebras, na face, no pescoço, nos braços, na blusa branca rasgada e nos botões que não tinham sido arrancados, no sutiã cortado ao meio, no seio direito, na ponta do bico do seio direito.

Eu nunca tinha sentido aquele cheiro pungente antes, aquele cheiro que ficaria para sempre misturado ao cheiro das outras mulheres, das que conheci na intimidade, que invadiria o cheiro de outras mulheres e que para sempre me levaria de volta a ela. Aquela mistura de perfume doce, carne cortada, suor, sangue e — o mais próximo que consegui perceber, até hoje — sal. Como se sente quando próximo do mar. Como quando adere à pele. Não os grãos do sal — mas a poeira invisível e olorosa do sal em dias úmidos.

Mas eu também não conhecia o mar, naquela época, eu nunca tinha sentido o cheiro nem visto o mar, então aquele odor do corpo sobre a lama, nu, eu nunca tinha visto uma mulher nua nem sentira o cheiro de uma mulher nua assim tão próxima, quer dizer, não que ela estivesse completamente nua, mas o seio com aquele bico grande e… As coxas estavam abertas, a saia levantada, e eu vi os pelos pretos intrincados no alto delas, das coxas, onde as coxas longas se encontravam, e dali exalava, não, não dali, dela toda, aquele odor de corpo de mulher misturado ao sangue e eu acho que tinha se cagado, acho que tinha se borrado, como hoje eu sei que nos acontece a todos, na hora que a vida abandona nosso corpo e ele todo se relaxa, e o esfíncter se abre e… Essa também era uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Nem lido. Esfíncter. Eu tinha doze anos e palavras como essa não eram ditas na minha casa. A gente não conhecia palavras assim.

Ela, ali, morta. Nua. Quase nua.

Eu sabia que ela estava morta. Nós dois sabíamos. A pele estava fria, a pele do braço, que foi a primeira que a gente tocou. A do rosto, tão… Pálida. Era isso, assim, pálida? Era. Estava. Com a boca aberta. Entreaberta. Como se tivesse começado a sorrir. Os dentes grandes, alvíssimos, apenas uma parte deles, brilhando entre os lábios grossos… Inchados? Tinham batido nela? O rosto tinha outras marcas? Tinha. Mas era nos lábios que o sangue… Acho que eu toquei os lábios dela. Não sei. Sei: toquei. Macios. Vermelhos. De sangue. De sangue ou de batom? De sangue e de batom. E de lama. Deve ter respingado, na hora que ela caiu. Ou bateu o rosto, entre o capim e o barro? Quando o salto do sapato se prendeu na lama, se quebrou e ela meio que voou sobre o barro e o capim molhado, um último voo, cheio de espanto e tristeza, foi assim? Um voo. Silencioso. Interminável. Ali, talvez, ela tenha entendido que a fuga acabara. E, talvez se debatendo, talvez se entregando, registrara a derradeira visão do céu azul e a aragem fresca do outono, o grito de um pássaro e o hálito do assassino, enquanto a lâmina penetrava repetidamente em sua carne.

Nem ele nem eu saberíamos dizer depois quantas punhaladas foram. A pele, dilacerada em tantos lugares, me lembrou as chagas do Cristo da nave central da catedral, os braços abertos na cruz tal como estavam os dela na lama, sob o céu sem nuvens daquela manhã de abril.

Mesmo aqui, hoje, mesmo nesta cidade estrangeira onde vivo de tempos em tempos, mesmo hoje, às vezes, quando estou distraído, quando saio do metrô, ou quando viro uma esquina formada por prédios harmoniosos que fazem o mundo parecer organizado e lógico, ou saio de um café onde comprei cigarros, desavisado, colocando as moedas no bolso do paletó e buscando o isqueiro, eu sinto no rosto aquele mesmo vento frio que soprou de repente naquele mesmo dia de abril, às vezes, nem sempre, às vezes, o mesmo vento frio que pareceu soprar naquele dia morno, balouçando, levemente, de um lado para o outro, suavemente, o capim alto que havia em volta do lago onde a gente foi se refugiar naquela manhã, longe dos adultos, como tínhamos feito durante todo o verão.

Do topo do morro, quando se chegava, seu contorno irregular mal podia ser vislumbrado lá embaixo, rodeado pelos bambuzais altos, onde dezenas de maritacas barulhentas tinham seus ninhos. As maritacas e os bambuzais que ele recordaria depois, tantas vezes, nas longas cartas melancólicas que me escreveria.

Não sei como o lago era na realidade. Nunca mais voltei lá, desde aquele abril. Só tenho a imagem da minha memória. Que o recorda assim: azulíssimo, translúcido, coruscante a multiplicar os raios do sol que parecia brilhar sempre naqueles dias daqueles tempos.

Era uma terça-feira. Acho que era uma terça-feira. Poderia olhar no calendário e ter certeza. Não quero. Prefiro a certeza da minha lembrança, que me diz ter sido uma terça.

Terça-feira, 12 de abril de 1961.

No rádio, cedo, um locutor anunciara: um homem tinha ido ao espaço. O primeiro homem no espaço. Um russo.

Chamava-se Iuri Gagárin.

Ele disse que a Terra era azul e eu pensei, nós dois pensamos, ele e eu, a gente conversou na estrada sobre isso, pedalando sem pressa nossas bicicletas, escapando da punição na escola porque nos pegaram com uma revista em quadrinhos de sacanagem, a gente conversou como sempre conversava tudo: então é isso que a gente pode ser, pode ser também, um homem voando no espaço sideral.

Aos doze anos, quando qualquer fantasia faz sentido, o voo do major Iuri Alexeyevich Gagárin a bordo da Vostok, uma esfera metálica de dois metros e meio de diâmetro, com janelas pouco maiores que um livro, abria, literalmente, o céu para nós.

Astronauta: outra palavra que eu ainda não conhecia.

Astronauta, também. Eu poderia me tornar um astronauta. Tudo era possível para quem ainda estava em dúvida entre se tornar engenheiro ou caubói, jogador de futebol ou sertanista, aviador, piloto de provas, comerciante, escafandrista, arqueólogo ou Tarzan.

Tarzan tinha sido meu personagem favorito até então, eu era bom nas brincadeiras com cipó, mas tanto a selva africana do lorde Greystoke quanto Oklahoma, onde eu achava que ficava o faroeste de mocinhos e bandidos, começavam a desbotar o encanto, sem que eu soubesse por quê. Eu também gostava da ideia de ser um gênio da ciência e inventar remédios que poderiam curar as piores doenças, talvez uma vacina tão poderosa que acabasse com todas as doenças. Ou era ele que queria ser cientista. Um de nós achava que poderia se tornar presidente do Brasil e acabar com a seca e a fome no Nordeste. Acho que era ele. Nós dois tínhamos, entre tantas ambições que nos pareciam perfeitamente possíveis, a de um dia viver no Rio de Janeiro. Brasília tinha sido inaugurada há menos de um ano, mas aquele de nós que virasse presidente levaria a capital de volta ao Rio. Nós tínhamos doze anos. Era um outro país, aquele. Era um outro mundo, aquele.

1

As grande montanhas

e as áreas em sonbras

O lago, finalmente.

Saíram da estrada asfaltada para a trilha sinuosa de terra e saibro. Pararam de pedalar. As bicicletas deslizaram com um ruído surdo até a cerca de arame farpado ao pé do morro, onde desmontaram. Os livros e cadernos foram tirados dos bagageiros e abrigados sob uma touceira. Cada um levantou o arame para ajudar a passagem do outro.

A bicicleta do menino moreno, enferrujada e com mossas, tinha apenas o para-lama dianteiro. Fora do pai, quando ainda era tecelão, e do irmão, antes que a trocasse por uma nova. Na do outro menino, comprido, claro e mais magro, a marca inglesa ainda era nítida no eixo central, doze anos depois de cruzar o Atlântico, importada com outros milhares de produtos europeus no câmbio favorável ao dinheiro brasileiro do pós-guerra.

Empurrando-as atravessaram a plantação de mangueiras, os pneus deixando sua impressão na terra molhada pela chuva da noite anterior. O garoto magro, preocupado em não respingar barro nas calças de brim azul-marinho, enrolou-as até os joelhos. O moreno não se deu ao trabalho. Ninguém notaria. O emblema da escola pública despregava-se do bolso da camisa encardida. Ambos haviam retirado a gravata preta, de nó pronto e presa ao colarinho por gancho de plástico, a parte do uniforme que os dois detestavam. Só a do menino comprido fora dobrada com cuidado antes de ser guardada no bolso da calça.

Passaram por dentro da trilha estreita no bambuzal, sob a algazarra das maritacas que sobrevoavam acima deles.

Falavam sobre assuntos que dois meninos de doze anos falavam, naqueles tempos: coisas terrivelmente importantes sobre si mesmos e sobre o mundo que ainda não entendiam, mas sobre o qual acreditavam ter ideias precisas, que dali a pouco esqueceriam, porque lhes viriam outras, fabulosas como os sonhos que acalentavam. A vida adulta lhes parecia distante, cordial e luminosa — e não o mundo brutal onde seriam lançados naquela manhã.

À beira do lago deitaram as bicicletas sobre a relva, um com cuidado, o outro displicentemente, deixando-a tombar para o lado. O menino de pele mais escura livrou-se das roupas em poucos movimentos, jogou-as sobre a bicicleta, chutou os sapatos para os lados, enquanto o menino pálido abria os botões da camisa e a despia, desafivelava o cinto, descia as calças. Tirava cada peça e a dobrava. Ainda guardava as meias enroladas dentro dos sapatos quando o colega correu de cuecas para a água, ágil, desafiando-o a alcançá-lo e chamando-o de molengo, aí molengo, aí molengo, antes de mergulhar, sem elegância, mas com vigor.

O menino mais claro foi até aos arbustos onde escondiam a câmara de ar de pneu usada como boia. Apertou-a. Ainda estava cheia. Levou-a até a beira da água, lançou-a. Juntou as mãos, abaixou a cabeça e entrou, quase sem fazer ruído.

Na água, morna como o dia, nadaram um tempo. Depois o menino magro deitou-se na boia, braços e pernas abertos, deixando-se flutuar. Ouvia os ruídos do amigo que mergulhava, emergia, mergulhava de novo, tornava a vir à tona, nadava mais um tanto e novamente mergulhava e novamente emergia, veloz, a cada vez falando alto e gritando frases ou fazendo perguntas que ele, de início, respondeu.

Depois, embalado pelas águas cálidas, foi se envolvendo nos próprios pensamentos, distraindo-se no meio deles. As vozes e sons exteriores foram-se apagando.

Sumiram.

Boiava no silêncio.

Tudo o que via era o azul acima.

Mas o astronauta russo não tinha dito o contrário?