O marco de seus noventa anos, as memórias de Fernanda Montenegro trazem o frescor de uma artista eternamente genial. Em Prólogo, ato, epílogo, Fernanda Montenegro narra suas memórias numa prosa afetiva, cheia de inteligência e sensibilidade. Com sua voz inconfundível, ela coloca no papel a saga de seus antepassados lavradores portugueses, do lado paterno, e pastores sardos, do lado materno. Lidas hoje, são histórias que podem “parecer um folhetim. Ou uma tragédia” — gêneros que a atriz domina com maestria. Na turma de jovens que circulavam pela rádio estava Fernando Torres, que ela reencontrou nos ensaios da peça Alegres canções na montanha, quando começaram a namorar...

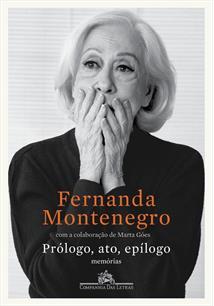

Capa comum: 392 páginas Editora: Companhia das Letras; Edição: 1 (20 de setembro de 2019) Idioma: Português ISBN-10: 8535932550 ISBN-13: 978-8535932553 Dimensões do produto: 22,8 x 15,6 x 2,8 cm Peso de envio: 671 g

Melhor preço cotado ⬇️

Leia trecho do livro

Aos meus netos, por ordem de chegada:

Joaquim, Davi, Antônio

Sumário

Prólogo, 9

Ato, 61

Epílogo, 267

Trabalhos e prêmios, 275

Créditos das imagens, 315

Índice remissivo, 319

Entre julho de 2016 e novembro de 2017, Marta Góes realizou dezoito entrevistas com Fernanda Montenegro. A partir do material recolhido e transcrito por Marta, Fernanda escreveu Prólogo, ato, epílogo, entre novembro de 2017 e agosto de 2019.

Prólogo

Para meus filhos, que cresceram na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos anos 1960 e 1970, a saga de nossos antepassados pode parecer um folhetim. Ou uma tragédia. Para mim é uma realidade brutal de sobrevivência. Descendo de gente quase medieval, ligada à agricultura e ao pastoreio. Junto deles eu cresci. A família de meu pai era de lavradores portugueses e a de minha mãe, de pastores sardos. Apenas uma geração me separa deles.

Os Pinna e Piras, a família de minha avó materna, vieram da Itália, de uma aldeia do centro da Sardenha: Bonarcado; os Nieddu, de meu avô materno, eram de Teulada, uma ponta de terra da ilha que avança pelo Mediterrâneo. Chegaram todos ao Brasil no mesmo navio, em 1897. Faziam parte de um grupo de oitocentos imigrantes italianos, a maioria de origem sarda, contratados para trabalhar nas fazendas de café em Minas Gerais em substituição à mão escrava. Por um documento assina do pelo presidente do Brasil, Prudente de Morais, e pelo rei da Itália, Umberto I, filho de Vítor Emanuel — o primeiro monarca da Itália unida —, comprometiam-se a permanecer aqui pelo tempo mínimo de dois anos. A partir daí receberiam uma licença para retornar caso quisessem.

O Brasil precisava de lavradores. Não fazia dez anos que a escravidão fora abolida. A Sardenha e todo o sul da Itália ainda eram paupérrimos naquele final do século XIX. A expectativa de que a unificação do país resolveria essa pobreza não se cumprira, mesmo — no culto dos sardos — tendo à frente o herói Garibaldi. Minha avó considerava Garibaldi mais salvador da pátria do que são Jorge ou quaisquer outros santos guerreiros. Juntos.

A desesperança social provocou uma grande diáspora dos italianos para toda a América do Sul, para a Austrália e Estados Unidos. Se o país no continente não ia bem, que dirá a Sardenha, a Sicília, as ilhas… Então correu por lá a notícia de que no Brasil chovia ouro. Era só cavoucar a terra para encontrar esmeraldas, diamantes. Bastariam dois anos para enriquecer — era essa a propaganda. Diante de tamanho apelo, meus bisavôs, Francisco e Antíoco, chegaram à conclusão de que deveriam vir para cá, com as respectivas famílias. Hipotecaram, aos parentes, a casa, os animais, o pouco que possuíam. Afinal, logo estariam de volta, ricos.

O mais velho dos filhos de meu bisavô Francisco, o de Bonarcado, tio José, cuidava com o pai do rebanho de ovelhas e cabras; a mais velha, tia Vicenza, era o braço direito da mãe nas tarefas domésticas; e todos os seis filhos — José, João, Vicenza, Ângelo, Maria Francisca e Cristina — trabalhavam desde cedo, como era comum naquela cultura, visando providenciar sua sobrevivência debaixo do próprio teto. O costume local era os meninos juntarem o suficiente para erguer esse teto quando fosse a hora de casar e as meninas se encarregarem de tudo que ia debaixo dele. As lembranças da Sardenha de meus avós parecem saídas do livro de Gavino Ledda, tema do filme Pai patrão, dos irmãos Taviani. Contava-se na família que, num inverno terrível, em que chegou a nevar, tio José voltava do pastoreio para casa com meu bisavô e resolveram cortar caminho pelas terras de um grande senhor. Os vigias da propriedade os barraram, ordenando-lhes que não transitassem por ali. Os dois tentaram argumentar que tinham pressa — a noite estava caindo e precisavam se abrigar do frio—, mas os capangas foram irredutíveis. A discussão degenerou numa briga. Meu tio esmurrou um dos vigias e foi detido. Levado para Cagliari, a capital da ilha, passou três meses na prisão. Quando regressou à pequena Bonarcado, foi recebido como herói por sua coragem. E, maior glória, na cadeia tio José aprendera a ler. Quando penso na história desse tio, faz o maior sentido para mim que Gramsci seja sardo. Gramsci passou nove anos aprisionado, e, na solidão de sua cela, inventou um comunismo europeu, fora do mundo soviético. Um comunismo mais real e humano.

Minha avó tinha dezesseis anos quando a família deixou aquela terra. Viajaram primeiro para o porto de Gênova, onde embarcaram. Minha bisavó se chamava Rosa, mas, dadas a desimportância social e a desumanidade dessa imigração oficial, na administração de Juiz de Fora foi registrada como Joana. Estava grávida. O navio era uma embarcação absolutamente precária. Parava em alto-mar para reparos a cada dois ou três dias. Jogava tanto que em várias ocasiões eles achavam que iam afundar — o medo não era exagerado. Na viagem de volta o navio foi a pique.

A travessia do Atlântico levou 35 dias. Os homens de um lado, as mulheres de outro. Nenhuma limpeza. Uma miséria louca. Chegaram cobertos de feridas, de piolhos, de sarna. Semimortos de cansaço e de doenças, os oitocentos imigrantes foram embarcados para Minas Gerais em trens de transporte e carga de gado, como aqueles que levaram prisioneiros para os campos de concentração, na Alemanha de Hitler. Jogados pelo chão, com suas trouxas, em vagões sem janelas, sufocados, foram parar num centro oficial de distribuição de imigração em Juiz de Fora.

Essa distribuição dos imigrantes para as fazendas se definia pelo nome do chefe da família. Uma das irmãs de vovó, tia Cristina, já era casada e tinha um filhinho. Seu sobrenome não era mais Pinna, e sim Ledda. Por isso, foi separada do seu grupo familiar. Os Pinna seguiram para uma fazenda e tia Cristina, com o marido e o filho, foram mandados para outra propriedade. Não há palavras para descrever o desespero, o pânico causado por essa separação. Estavam esgotados, famintos, apavorados. Não falavam a língua, estranhavam a comida — minha avó dizia que elas lavavam exaustivamente o feijão-preto, na tentativa de deixá-lo branco, que era o feijão que eles conheciam.

Ao ver a filha ser arrancada do grupo, minha bisavó caiu de cama e passou mais de um mês delirando, em depressão grave. Foram acomodados em senzalas parcamente adaptadas e encarregados de plantar e colher café, que também não conheciam. O básico do que comiam era obrigatoriamente comprado na botica da própria fazenda, o que os endividava, já que o soldo que recebiam era insuficiente. Minha bisavó era parteira, e logo passou a atender imigrantes grávidas e as ex-escravas que permaneceram na fazenda, por não terem para onde ir. Para grande surpresa de minha bisavó, os bebês das ex-escravas nasciam brancos e, aos poucos, sua pele ia mudando.

Uma noite, ouviram batidas na janela e deram com a filha, o genro e o neném. Tinham os olhos inchados, fechados por uma forte conjuntivite —dor-d’olhos, como dizia minha avó. Um vigia que os viu entrar foi denunciar ao capataz que a família Pinna tinha posto gente estranha dentro de casa. Veio a ordem de botar para fora os recém-chegados. Não queriam encrenca com os proprietários — que voltassem para o lugar de onde haviam saído. Diante disso, os Pinna e os Ledda fizeram suas trouxas e, na madrugada, fugiram todos juntos. Fugiram para lugar nenhum. Andaram noites e dias ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil. Acampavam e dormiam onde desse. Comiam o que arrumavam pelo caminho. As ferrovias tinham (e ainda têm) barracões ou cabines onde um operador de trilhos determinava a bitola pela qual os vagões deviam seguir. Foi num desses barracões que, por gentileza de um modesto funcionário da ferrovia e assistida pela filha casada, minha bisavó deu à luz gêmeos. O menino se salvou, a menina morreu ao nascer. Assim que minha bisavó pôde andar, prosseguiram viagem — para lugar nenhum —, carregando o valente primeiro brasileiro da família, meu querido tio Luiz. Depois de uma sucessão de paradas e fugas, chegaram a Passagem de Mariana, onde, finalmente, um fazendeiro os acolheu. Àquela altura, ninguém mais sabia quem era aquele bando que andava por aquele interior como mendigos. Só permaneceram nessa propriedade por causa da generosa permissão dada ao lavrador para cultivar, em benefício próprio, um pequeno pedaço de terra. Puderam então fazer sua horta, criar seus poucos animais domésticos. E ali ficaram. Num tempo tão feroz, a benevolência daquele fazendeiro era raridade. Esse primeiro e mínimo ganho social acalmou os Pinna e os Ledda. Ali começaram a se reorganizar como seres humanos, respeitados na sua comunidade.

A riqueza prometida nunca aconteceu, e, diante da desgraça que foi a vida por aqui, como voltar? A quem recorrer? Os imigrantes foram abandonados à própria sorte — ainda mais os Pinna, que eram insubmissos. Mais tarde, um ou outro parente do lado Nieddu conseguiu retornar a Teulada, por conta própria, mas a maioria dos enviados pelo rei Umberto I em comunhão com o governo brasileiro, essa permaneceu aqui, espalhada por Minas Gerais e pelo interior do estado do Rio de Janeiro.

Quis então o acaso ou o destino que meus bisavós Nieddu fossem parar, eles também, numa outra fazenda, em Passagem de Mariana. Meu avô Pedro Nieddu e minha avó Maria Francisca Pinna se encontraram nas festas da roça, se enamoraram e casaram. Eles já tinham se olhado e muito, de longe, no navio que os trouxe da Itália.

No tempo devido, nasceu a primeira filha, Emília. Teve vida curta, apenas cinco anos, para paixão eterna de minha avó.

Aos Pinna, aos Nieddu e aos Ledda chegou a notícia de que os ingleses estavam extraindo ouro da mina de Morro Velho. Era a oportunidade de se libertar da lavoura.

Mais uma vez decidiram levantar acampamento e buscar outra vida. A disposição para a aventura estava presente em muitas histórias da família, que eles gostavam de recordar, como a de tia Vicenza, a irmã mais velha de vovó. Anos antes, ainda todos na Itália, apareceram na aldeia deles freiras francesas, vindas do Norte da África, talvez com a missão de encontrar vocações religiosas. Assim que elas partiram, a família deu falta de tia Vicenza. Logo se descobriu que ela fugira com as visitantes. Lá foi meu pobre bisavô atrás da filha. Conseguiu alcançá-la, mas ela se recusou a voltar com o pai. Seguiu com as freiras para o Norte da África e um bom tempo depois dali para outro convento em Lyon, na França. Durante nove anos, preparou-se para a vida religiosa, porém, na hora de receber o hábito, achou que não era essa a vida que realmente queria. Deixou o dito convento e foi trabalhar como governanta por dois anos até conseguir juntar algum dinheiro. Só então pôde vir ao encontro dos parentes, em Minas Gerais. Tia Vicenza, aqui no Brasil, se tornaria uma figura importante na vida de minha avó. E de toda a família.

Em Minas, Vicenza casou-se com um português, alfaiate, mas o casamento foi um fracasso — o homem bebia muito e ela acabou por deixá-lo. Mais tarde, quando os parentes partiram de Morro Velho para o Rio de Janeiro, onde, mais uma vez, iriam tentar a sorte, ela veio com eles. Vicenza era uma bela mulher, educada num convento de prestígio. Ao chegar ao Rio, falando francês e italiano, empregou-se como camareira no Theatro Municipal, recém-inaugurado, e passou a atender os artistas das óperas e dos balés estrangeiros que aqui se apresentavam, com bastante frequência, naqueles anos. Como boa imigrante, juntou um dinheirinho e comprou uma casa modesta no subúrbio. O aluguel ajudava no orçamento. Mas, a certa altura, o inquilino parou de pagar. A proprietária era uma mulher modesta, e mulher modesta proprietária, até hoje, não se respeita. Jovem, bonita, sozinha, bateu-lhe a inquietação da solidão, da necessidade do respaldo de um homem. Publicou, então, um anúncio no jornal: “Senhora honesta gostaria de conhecer um senhor honesto com quem possa conviver”. Ela contava que, na época, na França, esses anúncios eram comuns. E apareceu nosso tio, Pedro Mourelle, um espanhol, dono de uma excelente confeitaria no Russell. Esse homem ajudou a família generosamente. Todos os Pinna e os Ledda passaram a fazer empréstimos com ele. E pagavam. Tinha que haver crédito para futuras necessidades.

Tia Vicenza era religiosíssima. Mas vivia em “pecado” com um homem—sem a bênção da Igreja e sem o documento civil de um casamento. Confessava. Comungava. Como não tinha mais aflições de dinheiro, passou a frequentar a Santa Casa da Misericórdia, onde fazia caridade, ajudando os necessitados que lá eram atendidos. Uma maneira de aliviar seu sentimento de culpa diante de Deus. Extremamente curiosa, doentiamente curiosa, sempre visitava a morgue da instituição, onde rezava pelos cadáveres de indigentes ali abandonados. Certo dia, entre os corpos à espera de identificação, reconheceu o do português alfaiate, que ela deixara em Minas. Minha tia-avó e seu bom espanhol fizeram, então, o enterro cristão do ex-marido defunto, rezaram e se casaram. Eu me pergunto se ainda acontecem fatos como esse ou se o que eles viveram era um resquício existencial e social do século XIX. São histórias que não parecem reais e sim saídas de melodramas, de folhetins, de romances de um Alexandre Dumas, de um Victor Hugo.

Na história da nossa imigração, meus familiares não foram os únicos a passar por enormes provações. Mas, quase sempre, os descendentes escamoteiam essa dura parte da história de seus imigrantes. Parece que todos foram parar em São Paulo e logo ficaram ricos. Creio que há uma certa vergonha dessa realidade. Esse silêncio só se explica pela busca de status. Por que negar nossas origens? Com exceção dos índios, todos nós somos resultados de “cheganças”. O que eu aprendi, crescendo junto aos meus imigrados, é que eles nos impregnaram, para sempre, da sua cultura: a crença na vida, o código familiar, o ritual das festas, os sabores de uma mesa mesmo modesta, as rezas, os lutos, a tragédia e a aleluia que é sobreviver. A crença na ressurreição de todos nós. Hoje entendo que os meus avós, tios-avós, bisavós, com quem convivi e muito, faziam da memória de sua cultura um ritual, uma herança. Eram irracionalmente decisivos nisso. Os fatos que narravam eram sempre de superação. A começar pela dimensão mística de suas lembranças. Quando minha avó falava da igreja da sua aldeia, eu tinha a impressão de que era a catedral de Notre-Dame! Essa grandeza mítica era a que ela queria que eu guardasse. Tive oportunidade, junto com Fernando e meus filhos, de visitar a aldeia deles. E o “monumento” que vovó me descrevia como uma basílica, na verdade é um templo singelo, despojado, erguido no ano 1100, deslumbrante no seu seco rigor arquitetônico. No arquivo do batistério, documentei a presença dos Pinna e Piras em Bonarcado desde 1818. Mas, agora, nestas minhas memórias, meus imigrantes estavam em Minas Gerais, mais precisamente na mina de ouro de Morro Velho.

Na empreitada da mineração, o que comandava era a tuberculose. Dependendo do período de permanência no local, morriam lá mesmo, ou anos mais tarde, dessa peste. Como aconteceu com meu avô Pedro Nieddu. O pó da mineração destruía os pulmões, e embora eles soubessem do risco mortal, o perigo ainda era menor que o de uma vida nos cafezais mineiros. Milagrosamente, a tuberculose não se fez presente em nenhum dos Pinna. E, tuberculosos ou não, os Nieddu, os Ledda e os Pinna conseguiram, não sei de que maneira, juntar um nada de dinheiro.

Correu então que no Rio de Janeiro precisavam de artesãos. O prefeito Pereira Passos havia iniciado, na primeira década do século XX, as obras de modernização da capital, apelidadas de o Bota-Abaixo. O grande projeto previa a derrubada do morro do Castelo, a construção da avenida Rio Branco (então denominada avenida Central), da Escola de Belas-Artes, da Biblioteca Nacional e, entre outras iniciativas arquitetônicas, do Theatro Municipal. O mercado de trabalho, para tão gigantesco empreendimento, necessitava de muita mão de obra. De artesãos. Na Sardenha, meu avô Pedro Nieddu fora estucador — sabia trabalhar com gesso. Mas, como tantos conterrâneos atraídos pela possibilidade de fazer fortuna no Brasil, passara-se por camponês a fim de ser aceito pelos contratadores. Junto com a família da mulher, ele deixou para trás o trabalho mortífero da mineração em Morro Velho e, em busca de uma oportunidade através de seu antigo ofício, mudou-se para o Rio de Janeiro. Mais do que ganhar o pão de cada dia, tratava-se de salvar a própria pele.

Ao chegarem ao Rio, com uma miséria de dinheiro, meus avós ouviram falar que havia terrenos baratos em Copacabana, mas era impossível plantar qualquer coisa naquele areal. Então, já com uma filha, Valentina, de apenas dois anos, eles procuraram a estrada de ferro, a Central do Brasil, pois, como se dizia no Velho Mundo, onde passasse o trem, viria o progresso.

Numa estação chamada Anchieta, no limite entre o Distrito Federal e o estado do Rio, conseguiram comprar sete lotes de terreno, cobertos de mata, onde ele finalmente construiu a sua moradia. Ali, minha avó passou por oito gestações, mas poucas delas chegaram a seu termo. Das crianças que nasceram, só sobreviveram duas meninas: tia Valentina e minha mãe, Carmen. O salário de meu avô, embora modestíssimo, vinha de seu contrato como estucador junto a uma frente de imigrantes operários formada para as obras de construção do Theatro Municipal. Ao pisar no grande palco do Municipal para receber meu primeiro prêmio Molière, em 1966, falei nele com profunda emoção: “Meu avô, Pedro Nieddu, estucador, é responsável por algumas volutas que enfeitam este teatro. Sua neta, hoje, está aqui, neste palco, recebendo este prêmio tão importante na cultura teatral de nosso país. A ele ofereço este momento tão bonito da minha vida”.

Esse homem, já tuberculoso, ao voltar para casa à noite, depois de trabalhar o dia inteiro nas obras da prefeitura, preparava a massa dos adobes que, no dia seguinte, minha avó encaixotava nas pequenas fôrmas de madeira que punha para secar ao sol. Aos domingos, ele e mais um ou dois amigos levantavam as paredes. E assim foi construída a casa que, segundo minha mãe, era bastante boa. Junto com vovó, ele plantou árvores frutíferas naquele terreno, cuidou de uma boa horta e sempre teve seus poucos animais domésticos: galinhas, cabritos, pombos, casal de porcos. Tudo isso foi trabalho brutal de seus últimos anos de vida. Quando morreu aos 33 — da maldita tuberculose — deixou minha avó com três crianças: tia Valentina, que logo foi para uma escola de órfãs, minha mãe, Carmen, de seis, e um menino de dois anos, Jorge, que morreu pouco depois, também de tuberculose.

Por um bom tempo, minha avó viveu daquelas frutas, das hortaliças—e do pão que ela fazia. No período em que morou nessa casa, sozinha com as duas filhas pequenas, ela me contava que, às vezes, ouvia passos lá fora e gente forçando a porta e as janelas. Nessas horas, fingia que o marido ainda existia: “Pedro, tem gente aí, Pedro!”. Ou então: “Pedro, vai ver quem é!”. Falava como se lá dentro não vivessem apenas uma mulher assustada e duas crianças. Nunca entraram na casa. É de supor que vovó era convincente em seu faz de conta.

Quando, aos poucos, os rigores dos primeiros anos se abrandaram para os Pinna, veio a Primeira Guerra Mundial. Como pensar em voltar para a Europa diante daquela tragédia? E voltar para quê? Para os homens da família morrerem lutando? Ficaram. E, como seus homens não se apresentaram para lutar, foram considerados desertores. Cultivavam, aliás, a história de uma bênção que um frade teria dado a um avô do meu bisavô, garantindo-lhe que nenhum de seus descendentes jamais seria convocado para uma guerra. E eles acreditavam piamente que era a tal bênção que os protegia da morte em campos de batalha.

Minha avó casou três anos depois com outro italiano, Camillo del Cocco, que era belíssimo. Quando eu nasci, já estavam juntos oficialmente havia muito. Ele tinha vindo de São Paulo, de uma família do Brás, e se dizia de origem nobre.

Vovó implicava: “Nobre? Nobre nada, ele é napolitano!”. Segundo ela, durante os festejos da unificação da Itália, o rei Vítor Emanuel apareceu na sacada do palácio, em Nápoles, e diante da multidão que o ovacionava gritou, agradecido: “Tutti baroni!”—todos barões! A partir daí os napolitanos passaram a se dizer barões.

O segundo marido de minha avó foi um excelente substituto de pai para minha mãe e minha tia. Ele e vovó começaram um negócio muito comum no subúrbio, que se chamava “depósito de pão”. Agora não existe mais isso. Era uma pequena loja onde se vendia tudo que se comia no café da manhã: pão, manteiga, café, leite, queijo, biscoitos, bolachas, arroz-doce.

Passaram, depois, a tocar um restaurantezinho. Sempre no subúrbio. O progresso deles contou com a ajuda fundamental de tia Vicenza e daquele seu segundo marido, o bom Mourelle. Contava-se que ele dizia para minha avó: “Maria, se eu tivesse casado com você, a gente fundava uma cidade”. Quando eu me pergunto como esses imigrantes, meus antepassados, conseguiram sobreviver, a resposta passa pela figura generosa desse tio espanhol.

Pelos anos, o ganho com os modestos restaurantes possibilitou a construção de oito casas, também modestas, num grande terreno alugado. (Alugava-se terreno, então.) A área do Campinho pertencia às herdeiras da grande fazenda que ali existiu no tempo do Império. O aluguel dessa propriedade foi a base do sustento dos meus avós enquanto viveram. Mais tarde, minha mãe e minha tia compraram o terreno de uma das donas, Alaíde, com quem minha avó sempre se relacionou.

Meu tio-avô José — o irmão mais velho de vovó — não quis seguir com os outros Pinna para o Rio. Ficou em Minas, onde formou família com tia Conceição, uma jovem espanhola. Fui visitá-lo em 1954, já casada com Fernando. Ele estava nos seus oitenta anos. Foi o meu tio-avô mais amado. A seu convite, fomos visitar a mina de Morro Velho, desativada havia tempos. Perguntei-lhe se nunca pensou em voltar para a Itália. Resposta: “A miséria lá é igual à daqui. Pra que voltar? Não”. Tio José tinha ascendido à condição de modesto aposentado como ferroviário da Estrada de Ferro Central do Brasil. Era o suficiente. Sempre nos comunicamos pela vida, enquanto ele viveu. “Arletta”, era assim que me chamava. Sempre o vi amoroso e sorridente. Numa carta que me enviou em 1955, ele deu detalhes sobre a viagem de vinda para o Brasil. O navio que os trouxe da Itália chamava-se La Gritta. Relembro a data da viagem: 1897. Por se tratar de um contrato oficial, de governo para governo, todos os registros ainda se encontram no Departamento de Imigração, em Juiz de Fora.

Quando fui à Europa pela primeira vez, em 1974, com Fernando e nossos filhos, voamos até Cagliari e lá tomamos um ônibus para Oristano, a cidade mais próxima da aldeia dos meus sardos. Contratamos um motorista que nos levou de carro até Bonarcado, onde passamos por um grupo de velhinhos sentados ao sol, numa ladeira, com suas boinas e coletes de veludo bem vividos. Um rapaz que conversava com eles aproximou-se de nós, e o motorista contou que vínhamos do Brasil e que eu pertencia às famílias Pinna, Piras e Nieddu. O rapaz me saudou: “Então, somos parentes!”. Ele também era Pinna. E incrivelmente parecido com minha mãe. Levou-nos até os velhinhos, que nos acolheram, afáveis. Um deles disse que tinha conhecido meu bisavô e que ambos haviam deixado a Sardenha juntos, com a diferença de que ele seguira para a Argentina e depois voltara para a Itália. É claro que o velhinho estava enganado, mas, diante daquele esforço de comunicação, de reconhecimento, que importava?

A metade da casa de pedra em que meus avós viveram ainda estava lá. A gruta onde são Bento teria dormido ainda podia ser visitada. Voltei a Bonarcado outras vezes. Em 2010, a convite do governador e do prefeito. Na mesma visita fui recebida, oficialmente, em Roma e em Milão. Tive a alegria e a emoção de fazer essa viagem com minha irmã, Aída.

E haja coração! E haja coração também para minha herança lusa. Ao contrário dos parentes italianos, barulhentos e briguentos mas, ao mesmo tempo, amorosos, prontos para o congraçamento, os portugueses, do ramo paterno, eram sombrios, difíceis. Meu bisavô, de sobrenome Capela Esteves, veio para o Rio de Janeiro com as duas filhas, Ana e Adelaide, depois que minha bisavó morreu na sua aldeia, Chaves — situada na região de Trás-os-Montes —, num incêndio do depósito de fogos, durante a festa de São João. Minha avó era trasmontana e meu avô, José, era da região do Minho. Uma terceira filha, Lucrécia — que é um nome estranhíssimo para uma aldeã lusa —, ficou em Portugal. Sabe-se que fez um excelente casamento e galgou muitos degraus na escala social, na primeira década do século passado.

Os portugueses da família de meu pai não vieram nas grandes levas de imigrantes. Chegaram para se juntar aos parentes chacareiros que viviam na ilha do Governador, de onde traziam verduras, de barco, até a praça Quinze, no centro do Rio. Minha avó Ana, com apenas quinze anos, logo se casaria com um primo, que, não muito tempo após o casamento, morreu afogado na baía da Guanabara, ao cair do barco que transportava as verduras a serem vendidas. Certa vez vovó me contou que, já viúva, bastante jovem, viu o anúncio de uma companhia teatral que procurava coristas e, por um breve instante, já que era muito bonita, pensou em se candidatar, mas concluiu que aquilo não era para ela. Empregou-se então como doméstica na casa de um senhor português, José Pinheiro da Silva, bem mais velho, com quem pouco tempo depois se casou. Ele também era viúvo e pai de uma filha, minha muito, muito querida tia Alice, irmã que meu pai adorava.

José era chefe de uma seção técnica das oficinas do que viria a ser a Light. Casaram-se no civil e na igreja, como mandava o figurino, e tiveram quatro filhos. Aos 65 anos, meu avô morre, de repente, do coração. Mais uma vez, com apenas 25 anos, vovó se viu sozinha, com quatro crianças, numa época em que não existia nenhum amparo social. Se o provedor morria, a família ficava ao relento. Minha avó trasmontana foi muito objetiva: pôs todos os filhos em colégios de órfãos e passou a ganhar sua sobrevivência na manufatura de bandeiras de todo tipo. Esse trabalho, ela coordenava em sua modesta casa, situada no bairro de Santo Cristo, um reduto absolutamente luso.

Aos sete anos, meu pai foi internado, junto com o irmão mais velho, Eduardo, no Instituto João Alfredo, uma escola profissionalizante fundada em 1875 por d. Pedro II, de onde ele só sairia doze anos mais tarde. Meu tio Eduardo, insubmisso, foi obrigado a deixar a instituição pouco depois de aceito.

Minha avó, Ana Albina Pinheiro Esteves da Silva, visitava o filho quando podia. Nos primeiros sete anos recluso, meu pai nunca atravessou aqueles portões. Ele nos contava que, passado esse período, quando já era um adolescente de catorze anos, a mãe o levou para casa, numa folga. Sua grande curiosidade era saber onde e como uma rua terminava.

O Instituto João Alfredo oferecia um excelente padrão de ensino técnico. Os professores, os mestres, os “oficiais”, eram, na maioria, imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, alemães, que possuíam uma herança profissional prática e apurada. Ensinava-se tudo que era necessário para operar na área industrial, que então se iniciava no Brasil. Além disso, os internos eram obrigados a praticar ginástica, dispunham de atendimento médico e recebiam educação musical, coordenada pelo prestigioso maestro e compositor Francisco Braga. Papai saiu com o que seria, na época, o ginásio e o ofício de modelador mecânico, que compreende ler qualquer desenho industrial e modelar em madeira peças que seguem para a fundição.

Às duas filhas, minhas tias, o colégio de órfãs, afora o ensino básico, ministrava aulas de francês, caligrafia, piano e bordado. O currículo mirava “as habilidades do feminino”, da domesticidade. Durante o período em que permaneciam ali — e isso minha tia Valentina, do lado materno, que foi igualmente interna num orfanato, me confirmou —, era comum as alunas bordarem os enxovais das grandes famílias. Elas recebiam também noções de pintura. Tia Valentina, depois de sete anos, saiu do colégio falando um bom francês, tocando piano e com a profissão, se quisesse, de calígrafa. Seu primeiro emprego foi num tabelião, em meados da década de 1920.

Do lado português, sei apenas o que meu pai nos contou, pois houve um rompimento entre as famílias quando ele se casou com mamãe. Minha avó lusa achou o casamento do filho um desrespeito. Ela o criou, fez por ele tudo que pôde e, na hora de viver para ela, junto dela, das irmãs e do irmão, ele ia casar? “Na hora em que ele deveria me sustentar, ele vai se casar, e casar com uma filha de italianos?” Isso ela disse cara a cara para minha avó italiana. E foi mais longe: “D. Maria, eu deveria ter apertado o pescocinho de cada filho quando nasceu!”.

Sempre que meu pai se lembrava desses fatos, os olhos dele se enchiam d’água. Sua mágoa da mãe era de cortar o coração. Em torno dessa avó há fatos inacreditáveis. Qualquer falha de um filho, desde a mais tenra infância, ela “curava” com uma surra de relho. E toda vez apanhavam os quatro. Um seguido do outro. Minha avó dizia que era para ninguém rir de ninguém. Sua paixão, apesar das surras, era o filho Eduardo, com quem era unha e carne. Ela explicava que esse filho não tinha juízo, não sabia o que fazer da vida e, sendo o desajustado entre os irmãos, merecia mais proteção e a sua preferência.

Há um fato sobre meu pai e sua mãe que é a prova do extraordinário caráter e saúde mental desse homem tão querido. Ele contava dezenove anos e já ganhava sua vida quando, sem nenhuma razão, minha avó Ana se enfureceu, pegou o relho e começou a surrá-lo. Meu pai não se mexeu. Deixou que ela batesse até cansar. Terminada a surra, meu pai, com calma, comunicou que aquela era a última sova que ele suportava. Se a mãe ousasse tentar repetir a ação, ela nunca mais o veria. E, é claro, nunca mais houve agressão tão desmedida. Nunca mais.

Esse desvio psicológico era uma característica de minha avó portuguesa, e não da vivência materna lusa. Sou carioca. Cresci cercada do convívio lusitano. Além de meia herança de sangue, Portugal é parte fundamental da nossa formação. Na minha infância, o mundo português estava em cada canto dessa minha cidade. A própria arquitetura local comprova esse fato, e também as grandes festas religiosas, o nosso chiado quando falamos, o presépio, a bacalhoada, as leiterias, o arroz- -doce, as rabanadas, os cozidos, os poetas e escritores—Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Júlio Dinis, Sá-Carneiro, Alexandre Herculano, Camões (obrigatório nas análises léxicas da língua portuguesa no ensino primário daquele tempo)—, o sebastianismo. Temos outras influências culturais muito fortes, como a africana, mas a presença lusitana nos acrescenta ainda o poderoso legado ibérico. É impossível não se sentir em casa quando se pisa naquele solo.

Milagre desta nossa terra: os filhos de meus avós portugueses e italianos já vieram ao mundo brasileiríssimos. Quando nasci, minha mãe tinha vinte e meu pai 27 anos de brasilidade, e ninguém era mais brasileiro do que eles.

Aceitar as minhas raízes do além-mar não contamina, em nada, a brasileira que sou, a atriz carioca que sou, cultural, socialmente falando. Vivo em qualquer lugar, mas, no fundo, é sempre a partir desta minha cidade e deste meu país que eu olho o mundo.

fim da amostra…