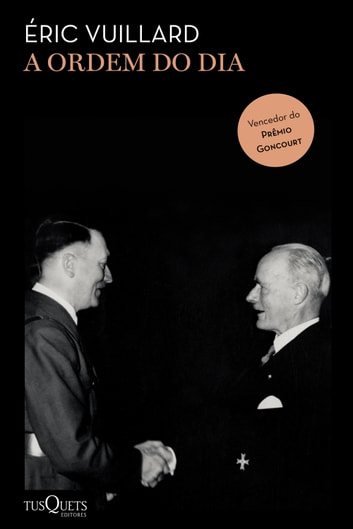

A ordem do dia, vencedor do prêmio Goncourt 2017, é uma narrativa histórica, gênero-aposta nos maiores mercados editoriais do mundo. É um fenômeno de vendas na Europa, em especial na Espanha, onde foi publicado pela Planeta/Tusquets España. Nele, narra-se de forma crua, direta e irônica, sem rodeios ou meias-palavras, os bastidores de dois dos momentos-chave da Segunda Guerra Mundial: o apoio dado pelos maiores industriais da Alemanha a Hitler e a anexação da Áustria ao Reich. 20 de fevereiro de 1933. Em um dia como outro qualquer em Berlim, os grandes líderes da indústria alemã se reúnem com os maiores dirigentes do Partido Nazista. Na pauta, a decisão de investir ou não na campanha de Hitler e seus companheiros pelo poder do país. 12 de março de 1938. A anexação da Áustria ao Reich é iminente. Um dia repleto de situações e personagens por vezes grotescos e ridículos, prestes a entrar para a história…

Páginas: 144 páginas; Editora: Tusquets; Edição: 1 (30 de julho de 2019); ISBN-10: 8542216911; ISBN-13: 978-8542216912; ASIN: B07TVQ8PRF

Leia trecho do livro

Sumário

Uma reunião secreta As máscaras

Uma visita de cortesia Intimidações

A entrevista de Berghof

Como não decidir

Uma tentativa desesperada

Um dia ao telefone

Almoço de despedida em Downing Street

Blitzkrieg

Um engarrafamento de Panzers Escutas telefônicas

A loja de acessórios

A melodia da felicidade

Os mortos

Mas quem são todas essas pessoas?

Uma reunião secreta

O sol é um astro frio. Seu coração, espinhos de gelo. Sua luz, sem perdão. Em fevereiro, as árvores estão mortas, o rio petrificado, como se a nascente não vomitasse mais água e o mar não pudesse engolir mais. O tempo congela. De manhã, nenhum barulho, nenhum canto de pássaro, nada. Depois, um automóvel, outro e de repente passos, silhuetas que não podemos ver. O contrarregra deu três batidas, mas a cortina não se levantou.

Estamos em uma segunda-feira, a cidade se mexe atrás de sua tela de névoa. As pessoas vão para o trabalho como nos outros dias, pegam o bonde, o trem, se enfiam no ônibus, depois devaneiam no frio intenso. Mas o dia 20 de fevereiro deste ano não foi uma data como as outras. Entretanto, a maior parte das pessoas passou a manhã a labutar, mergulhada nesta grande mentira decente do trabalho, com esses pequenos gestos em que se concentra uma verdade muda, conveniente, e nos quais toda a epopeia de nossa existência se resume a uma pantomima diligente. O dia correu assim, pacífico, normal. E, enquanto cada um fazia o trajeto entre a casa e a fábrica, entre o mercado e o pequeno pátio com varais de roupa, depois, à noite, entre o escritório e o bistrô, e enfim voltava para casa, bem longe do trabalho decente, bem longe da vida familiar, na margem do rio Spree, alguns senhores saíam do carro em frente a um palácio. As portas se abriram obsequiosamente, eles desceram de seus grandes sedãs pretos e desfilaram um depois do outro em meio às pesadas colunas de arenito.

Eles eram vinte e quatro, perto das árvores mortas da margem, vinte e quatro sobretudos pretos, marrons ou cor de conhaque, vinte e quatro pares de ombros forrados de lã, vinte e quatro ternos e o mesmo número de calças com pences e com uma barra larga. As sombras penetraram o grande vestíbulo do palácio do presidente da Assembleia; mas logo não haverá mais Assembleia, não haverá mais presidente e, em alguns anos, não haverá nem mesmo um parlamento, somente um monte de escombros fumegantes.

No momento, retiram-se vinte e quatro chapéus de feltro e descobrem-se vinte e quatro cabeças carecas ou com uma coroa de cabelos brancos. Apertam-se mãos dignamente antes de cada um entrar em cena. Os veneráveis patrícios estão lá, no grande vestíbulo; trocam frases engraçadas, respeitáveis; pode-se pensar que se está diante do prelúdio pouco à vontade de uma garden party.

As vinte e quatro silhuetas galgaram cuidadosamente um primeiro lance de degraus, depois engoliram um a um os degraus da escada, parando algumas vezes para não sobrecarregar o velho coração e, a mão agarrada ao corrimão de cobre, a escalaram, os olhos semicerrados, sem admirar nem o balaústre elegante nem as abóbodas, como se estivessem sobre uma pilha de invisíveis folhas mortas. Foram guiados, pela pequena entrada, para a direita, e lá, depois de alguns passos sobre o piso que lembrava um tabuleiro de damas, subiram os trinta degraus que levam ao segundo andar. Ignoro quem era o primeiro da corda, e no fundo pouco importa, já que os vinte e quatro tiveram que fazer exatamente a mesma coisa, seguir o mesmo caminho, virar à direita, contornando a escadaria, e enfim, à esquerda, com as portas duplas completamente abertas, eles entraram no salão.

A literatura permite tudo, dizem. Eu poderia então fazê-los dar voltas infinitas na escada de Penrose, nunca mais poderiam descer ou subir, fariam sempre uma coisa e outra ao mesmo tempo. E, na verdade, é um pouco o efeito que os livros causam. O tempo das palavras, compacto ou líquido, impenetrável ou espesso, denso, estendido, granuloso, petrifica os movimentos, medusa. Nossos personagens estão no palácio para sempre, como em um castelo enfeitiçado. Ali estão, atingidos por um raio desde a entrada, petrificados, congelados. As portas estão ao mesmo tempo abertas e fechadas, as janelas sobre as portas estão gastas, arrancadas, destruídas ou repintadas. A escadaria brilha, mas está vazia, o lustre cintila, mas está morto. Estamos simultaneamente em todos os lugares do tempo. Assim, Albert Viigler subiu os degraus até o primeiro patamar e levou a mão ao seu colarinho falso, transpirando, derretendo mesmo, experimentando uma ligeira vertigem. Sob a grande arandela dourada que ilumina os lances de escada, arruma o colete, abre um botão, repuxa seu colarinho falso. Talvez Gustav Krupp também tenha feito uma parada no patamar e dito uma palavra de compaixão para Albert, uma pequena máxima sobre a velhice, tenha, enfim, dado mostras de solidariedade. Depois Gustav retomou seu caminho e Albert Viigler ficou lá alguns instantes, sozinho sob o lustre, grande vegetal folhado a ouro com, no meio, uma enorme bola de luz.

Enfim, penetraram no pequeno salão. Wolf-Dietrich, secretário particular de Carl von Siemens, demorou-se um momento perto da porta francesa, deixando o olhar parar sobre a fina camada de geada que cobria a sacada. Escapa por um instante das manobras do mundo, entre as bolas de algodão, flanando. E enquanto os outros tagarelam e queimam um charuto Montecristo, discorrendo sobre o creme ou o castanho de sua capa, uns preferindo o sabor adocicado, outros, um gosto picante, todos adeptos de diâmetros enormes, grande calibre, acochando distraídos os anéis dourados com ouro fino, ele, Wolf-Dietrich, sonha acordado em frente à janela, ondula entre os galhos nus e flutua sobre o Spree.

A alguns passos, admirando as delicadas figuras de gesso que ornam o teto, Wilhelm von Opel ergue e abaixa seus grossos óculos redondos. Mais um cuja família avançou sobre nós desde a profundeza dos tempos, desde o pequeno proprietário rural da paróquia de Braubach, devido a promoções e acúmulos de togas e fasces lictoriae, pequenas propriedades e encargos, inicialmente magistrados, depois burgomestres, até o instante em que Adam — saído das entranhas indecifráveis de sua mãe, depois assimilando todas as astúcias da serralheria — concebeu uma maravilhosa máquina de costura que foi o verdadeiro começo da influência da família. Ele, entretanto, não inventou nada. Conseguiu se fazer empregar por um fabricante, observou, se fez de bobo, depois melhorou um pouco os modelos. Casou com Sophie Scheller, que lhe trouxe um dote substancial, e deu o nome de sua mulher para a primeira máquina. A produção só aumentou. Bastaram alguns anos para que a máquina de costura alcançasse seu uso, para que ela se juntasse à curva do tempo e se integrasse aos costumes dos homens. Seus verdadeiros inventores tinham chegado cedo demais. Uma vez assegurado o sucesso de suas máquinas de costura, Adam Opel se voltou para o velocípede. Mas certa noite, uma voz estranha deslizou pela porta entreaberta; seu próprio coração lhe pareceu frio, muito frio. Não eram os inventores da máquina de costura que demandavam royalties, não eram seus operários que reivindicavam sua parte dos benefícios, era Deus que reclamava sua alma: ele teve que entregá-la.

Mas as empresas não morrem como os homens. São corpos místicos que não perecem jamais. A marca Opel continuou a vender bicicletas, depois automóveis. A firma contava já com mil e quinhentos empregados quando morreu seu fundador. Só crescia. Um empresa é uma pessoa cujo sangue todo sobe à cabeça. São as chamadas pessoas jurídicas. A vida delas dura muito mais que a nossa. Assim, nesse dia 20 de fevereiro, quando Wilhelm medita no pequeno salão do palácio do presidente do Reichstag, a Opel já é uma velha senhora. Hoje ela não passa de um império dentro de um outro império, e tem apenas uma relação distante com as máquinas de costura do velho Adam. E a Opel é uma velha senhora muito rica, mas é tão velha que quase não a percebemos mais e agora faz parte da paisagem. É que atualmente a Opel é bem mais velha que muitos Estados, mais velha que o Líbano, mais velha que a própria Alemanha, mais velha que a maior parte dos Estados da África, mais velha que o Butão, onde os deuses foram, entretanto, perder-se nas nuvens.

As máscaras

Poderíamos nos aproximar assim, um de cada vez, de cada um dos vinte e quatro senhores que entram no palácio, tocar-lhes de leve a abertura do colarinho, o nó deslizante da gravata; poderíamos nos perder por um instante nos bigodes que eles mordiscavam, devanear entre as estampas de tigre de seus casacos, mergulhar em seus olhos tristes e lá, bem no fundo da flor da arnica amarela e urticante, encontraríamos a mesma portinha, puxaríamos o cordão da campainha e voltaríamos mais uma vez ao tempo em que teríamos direito a uma mesma sucessão de manobras, de belos casamentos, de operações duvidosas – a história monótona de seus feitos.

Neste 20 de fevereiro, Wilhelm von Opel, o filho de Adam, já limpou definitivamente a graxa sob suas unhas, guardou o velocípede, esqueceu a máquina de costura e carrega um título de nobreza que resume toda a saga da família. Do alto de seus sessenta e dois anos, tosse olhando seu relógio. Lábios apertados, lança um olhar à sua volta. Hjalmar Schacht trabalhou bem – ele logo será nomeado diretor do Reichsbank e ministro da Economia. Em volta da mesa, estão reunidos Gustav Krupp, Albert Võgler, Günther Quandt, Friedrich Flick, Ernst Tengelmann, Fritz Springorum, August Rosterg, Ernst Brandi, Karl Büren, Günther Heubel, Georg von Schnitzler, Hugo Stinnes Jr., Eduard Schulte, Ludwig von Winterfeld, Wolf-Dietrich von Witzleben, Wolfgang Reuter, August Diehn, Erich Fickler, Hans von Loewenstein zu Loewenstein, Ludwig Grauert, Kurt Schmitt, August von Finck e o doutor Stein. Estamos no nirvana da indústria e das finanças. No momento, eles estão silenciosos, pensativos, um pouco aborrecidos por esperar quase vinte minutos; a fumaça de seus charutões irrita seus olhos.

Em um tipo de recolhimento, algumas sombras param em frente a um espelho e arrumam o nó da gravata; acomodam-se no pequeno salão. Em alguma página de um de seus quatro livros sobre arquitetura, Palladio define muito vagamente o salão como uma peça de recepção, palco onde se representam os vaudevilles da nossa existência; e na célebre Villa Godi Malinverni, desde a sala do Olimpo, onde os deuses nus lutam em meio a imitações de ruínas, e a sala de Vênus, onde uma criança e um pajem escapam por uma porta falsa pintada, chega-se no salão central, onde encontramos emoldurado, acima da entrada, o fim de uma oração: “E livrai-nos do mal”. Mas no palácio do presidente da Assembleia, onde acontecia nossa pequena recepção, teríamos procurado em vão tal inscrição: não estava na ordem do dia.

Alguns minutos passaram lentamente sob o teto alto. Trocaram sorrisos. Abriram pastas de couro. De vez em quando, Schacht retirava seus óculos finos e coçava o nariz, com a língua entre os lábios. Os convidados se mantinham sabiamente sentados, fixando na porta seus olhinhos de lagostim. Cochichavam entre dois espirros. Um lenço era desdobrado, as narinas trombeteavam em meio ao silêncio, depois eles se recompunham, esperando pacientemente que a reunião começasse. E estavam acostumados com reuniões, todos acumulavam conselhos de administração ou de vigilância, todos eram membros de alguma associação patronal. Sem contar as sinistras reuniões de família desse patriarcado austero e tedioso.

Na primeira fila, Gustav Krupp roça com sua luva o rosto enrubescido, escarra religiosamente em seu lenço, está resfriado. Com a idade, seus lábios finos começam a desenhar uma feia lua crescente de ponta-cabeça. Ele tem um ar triste e inquieto; gira mecanicamente entre seus dedos um belo anel de ouro, através da neblina de seus ânimos e de seus cálculos – e pode ser que, para ele, essas palavras tenham um só significado, como se tivessem sido lentamente imantadas uma à outra.

De repente, as portas rangem, as tábuas do chão rilham; conversam na antessala. Os vinte e quatro lagartos se levantam sobre suas patas traseiras e ficam bem eretos. Hjalmar Schacht engole saliva, Gustav arruma o monóculo. Atrás da porta, ouvem-se vozes abafadas e, depois, um assobio. E enfim, o presidente do Reichstag penetra sorrindo no recinto; é Hermann Goering. E isso, bem longe de nos surpreender, no fundo não passa de um acontecimento bastante banal, rotineiro. No mundo dos negócios, as lutas entre partidos não são nada. Políticos e industriais costumam se frequentar.

Goering deu então a volta na mesa, com uma palavra para cada um, segurando cada mão com um aperto indulgente. Mas o presidente do Reichstag não veio somente acolhê-los, ele rosna algumas palavras de boas-vindas e logo evoca as próximas eleições de 5 de março. As vinte e quatro esfinges o ouvem atentamente. A campanha eleitoral que se anuncia é determinante, declara o presidente do Reichstag, é preciso acabar com a instabilidade do regime; a atividade econômica exige calma e firmeza. Os vinte e quatro senhores balançam religiosamente a cabeça As velas elétricas do lustre piscam mais que antes. E, se o partido nazista conseguir a maioria, acrescenta Goering, estas eleições serão as últimas pelos dez anos seguintes; e até mesmo – acrescenta com uma risada – por cem anos.

Um movimento de aprovação percorreu o ambiente. No mesmo momento, houve alguns barulhos de portas e o novo chanceler enfim entrou no salão. Aqueles que nunca o tinham encontrado estavam curiosos para vê-lo. Hitler estava sorridente, descontraído, nada do que imaginavam, afável, sim, até amável, bem mais amável do que teriam acreditado. Houve, para cada um, uma palavra de agradecimento, um aperto de mão vigoroso. Uma vez feitas as apresentações, cada um retomou seu lugar em sua poltrona confortável. Krupp se encontrava na primeira fileira, cutucando com um dedo nervoso seu minúsculo bigode; logo atrás dele, dois dirigentes da IG Farben, mas também von Finck, Quandt e alguns outros cruzaram doutamente as pernas. Houve uma tosse cavernosa, uma tampa de caneta fez um minúsculo dique. Silêncio.

Eles ouviram. O cerne da proposta se resumia a isto: era preciso acabar com um regime fraco, afastar a ameaça comunista, suprimir os sindicatos e permitir que cada patrão fosse um Führer em sua empresa. O discurso durou meia hora. Quando Hitler terminou, Gustav se levantou, deu um passo à frente e, em nome de todos os convidados presentes, agradeceu a ele por ter enfim esclarecido a situação política. O chanceler deu uma rápida volta antes de ir embora. Todos o parabenizaram, mostraram-se corteses. Os velhos industriais pareciam aliviados. Assim que ele se retirou, Goering tomou a palavra, reformulando energicamente algumas ideias, depois evocou de novo as eleições de 5 de março. Seria uma ocasião única de sair do impasse em que se encontravam. Mas para fazer campanha, era preciso dinheiro: ora, o partido nazista não tinha mais um tostão, e a campanha eleitoral se aproximava. Nesse instante, Hjalmar Schacht se levantou, sorriu para a assembleia e proferiu:

— E agora, senhores, ao caixa!

Esse convite, certamente pouco cavalheiresco, não tinha nada de novo para esses homens; eles estavam acostumados com os molha-mãos e as ajudinhas. A corrupção é um item incompreensível no orçamento das grandes empresas, tendo vários nomes: lobby, doação, financiamento de partidos. A maioria dos convidados verteu em seguida algumas centenas de milhares de marcos, Gustav Krupp doou um milhão, Georg von Schnitzler doou quatrocentos mil e, assim, recolheram uma soma considerável. Essa reunião de 20 de fevereiro de 1933 – em que se podia ver um momento único da história patronal, um compromisso extraordinário com os nazistas -, para os Krupp, os Opel, os Siemens, não passa de um episódio muito comum da vida dos negócios, uma banal angariação de fundos. Todos sobreviverão ao regime e financiarão no futuro muitos partidos de acordo com a performance.

Mas para melhor compreender a reunião de 20 de fevereiro, para alcançar sua essência, é preciso a partir de agora chamar esses homens pelo nome. Não são mais Günther Quandt, Wilhelm von Opel, Gustav Krupp, August von Finck que estão lá, neste fim de tarde, em 20 de fevereiro de 1933, no palácio do presidente do Reichstag; são outros os nomes que devem ser pronunciados. Porque Günther Quandt é um criptônimo, dissimula algo bem diferente daquele homem gordo que alisa os bigodes e se mantém gentilmente em seu lugar, em volta da mesa de honra. Atrás dele, justo atrás dele, se encontra uma silhueta muito mais imponente, sombra protetora, tão fria e impenetrável quanto uma estátua de pedra. Sim, sobrepondo-se com toda sua força, feroz, anônima, à figura de Quandt e dando-lhe esta rigidez de máscara – mas de uma máscara que colaria em seu rosto melhor que sua própria pele -, adivinha-se sobre ele: Accumulatoren-Fabrik AG, a futura Varta, que conhecemos, já que as pessoas jurídicas têm seus avatares, como as divindades antigas, que tomavam diversas formas e, ao longo do tempo, incorporavam outros deuses.

Esse é, portanto, o autêntico nome de Quandt, seu nome de demiurgo, já que ele, Günther, é apenas um montinho de carne e ossos, como você e eu, e depois dele seus filhos e os filhos de seus filhos se sentarão no trono. Mas o trono, esse permanecerá, quando o montinho de carne e ossos apodrecer na terra. Assim, os vinte e quatro não se chamam nem Schnitzler, nem Witzleben, nem Schmitt, nem Finck, nem Rosterg, nem Heubel, como a certidão de nascimento nos incita a crer. Eles se chamam BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. É por esses nomes que nós os conhecemos. Nós os conhecemos muito bem. Eles estão lá, no meio de nós, entre nós. São os nossos carros, nossas máquinas de lavar, nossos produtos de entretenimento, nossos rádios-relógios, o seguro da nossa casa, a bateria de nosso relógio de pulso. Eles estão lá, em todos os lugares, sob a forma de coisas. Nosso cotidiano é o deles. Eles cuidam de nós, nos vestem, nos iluminam, nos transportam pelas estradas do mundo, embalam nosso sono. E os vinte e quatro homens presentes no palácio do presidente do Reichstag, neste 20 de fevereiro, não passam de mandatários, o clero da grande indústria; são os sacerdotes do deus Ptá. E se mantêm lá, impassíveis, como vinte e quatro máquinas de calcular nas portas do Inferno.

Uma visita de cortesia

Uma tendência obscura nos entregou ao inimigo, passivos e cheios de medo. Desde então, nossos livros de História repassam o assustador acontecimento em que a fulgurância e a razão teriam estado de acordo. Assim, depois que o alto clero da indústria e das finanças foi convertido e que os oponentes foram então reduzidos ao silêncio, os únicos adversários sérios do regime eram as potências estrangeiras. O tom subiu na mesma medida com a França e a Inglaterra, em uma mistura de ataques e palavras afáveis. E foi assim que, em novembro de 1937, entre duas alterações de humor – após alguns protestos para manter as aparências contra a anexação do Território da Bacia do Sarre, contra a remilitarização da Renânia ou o bombardeio de Guernica pela legião Condor -, Halifax, lorde presidente do Conselho, foi à Alemanha, convidado a título pessoal por Hermann Goering, ministro do Ar, comandante-chefe da Luftwaffe, ministro da Floresta e da Caça do Reich, presidente do defunto Reichstag – o criador da Gestapo. É bastante coisa, no entanto, Halifax não pisca, não lhe parece bizarro esse tipo lírico e truculento, antissemita notório, armado de condecorações. E não podemos dizer que Halifax foi ludibriado por alguém que escondia o jogo, que ele não percebeu as roupas de dândi, os títulos que não acabavam mais, a retórica delirante, tenebrosa, a silhueta pançuda; não. Na época, já estávamos muito longe da reunião de 20 de fevereiro, os nazistas tinham abandonado toda discrição. E então eles caçaram juntos, riram juntos, jantaram juntos; e Hermann Goering, que não economizava demonstrações de ternura e simpatia, ele, que tinha sonhado em ser ator e que, de fato, era um à sua maneira, teve de lhe dar um tapa nas costas, até empurrou um pouco o velho Halifax, e jogou em sua cara alguma lenga-lenga com duplo sentido, daquelas que deixam o destinatário desconcertado, um pouco incomodado, como se por uma alusão sexual.

O grande caçador o teria enrolado em sua echarpe de bruma e poeira? Entretanto, lorde Halifax, exatamente como os vinte e quatro grandes sacerdotes da indústria alemã, devia saber um pouco sobre Goering, devia conhecer algo de sua história, sua vida de golpista, seu gosto pelos uniformes de fantasia, sua morfinomania, sua internação na Suécia, o diagnóstico avassalador de violências, distúrbio mental, depressão, suas tendências suicidas. Ele não podia se apegar ao herói de batismo de ar, ao piloto da Primeira Guerra, ao comerciante de paraquedas, ao velho soldado. Halifax não era ingênuo nem amador e devia estar muito bem informado para não considerar um tanto curioso esse passeio, ao longo do qual ambos são vistos, em um filme curto, admirando o parque de bisões onde Goering, furiosamente descontraído, distribui suas lições de bem-estar. Ele não consegue deixar de perceber a estranha pluminha do chapéu, a gola de pele, o nó engraçado da gravata. Talvez Halifax também goste de caçar, como seu velho pai gostava e, portanto, deve ter se divertido em Schorfheide, mas não pôde deixar de ver o estranho casaco de couro usado por Hermann Goering nem o punhal no cinto, não pôde deixar de ouvir as alusões sinistras revestidas de piadas grosseiras. Talvez ele o tenha visto atirar com o arco, fantasiado de saltimbanco; sem dúvida viu os animais selvagens domesticados, viu o filhotinho de leão lamber o rosto do mestre. E, mesmo se não tiver visto nada disso, mesmo se ele não tiver passado mais de quinze minutos com Goering, ele certamente ouviu falar dos imensos circuitos de trenzinhos para crianças no subsolo de sua casa e, fatalmente, o ouviu cochichar um monte de tolices bizarras. E Halifax, a velha raposa, não poderia ter ignorado seu egocentrismo delirante; talvez até o tenha visto soltar bruscamente o volante de seu conversível e gritar ao vento! Sim, ele não pôde deixar de adivinhar, embaixo da máscara macilenta e intumescida, o interior assustador. E então ele encontrou o Führer; e ali também ele, Halifax, não teria visto nada! Ignorando as proibições do ministro Eden, ele chegou a deixar Hitler ouvir que as pretensões alemãs na Áustria e em uma parte da Tchecoslováquia não pareciam ilegítimas ao governo de Sua Majestade, com a condição de que isso acontecesse em paz e em consenso. Halifax não é rude. Mas uma última anedota dá cor ao personagem. Em frente de Berchtesgaden, onde o deixaram, lorde Halifax percebeu uma silhueta perto do carro, que ele acreditava ser um valete particular. Imaginou que o homem tinha vindo a seu encontro para ajudá-lo a subir os degraus da entrada. Então, enquanto a porta se abria, estendeu seu casaco para o homem. Mas, logo em seguida, von Neurath ou outra pessoa, um valete, talvez, disse em sua orelha com um tom rouco:

— O Führer!

Lorde Halifax levantou os olhos. De fato, era Hitler. Ele o tinha tomado por um lacaio! É que ele não se tinha dado ao trabalho de erguer o nariz, como contou mais tarde em seu livro de memórias, Fullness of Daystil¹: de início, ele só viu as calças, e bem abaixo, um par de botinas. O tom é irônico, lorde Halifax tenta nos fazer rir. Mas não acho isso engraçado. O aristocrata inglês, o diplomata que se mantém orgulhosamente em pé atrás de sua pequena fila de ancestrais, surdos como trombones, burros como portas, limitados como fíelds, é isso que me deixa petrificado… Não foi o honorabilíssimo visconde Halifax que, enquanto chanceler das Finanças, se opôs com firmeza a qualquer ajuda suplementar para a Irlanda, durante todo o período de sua chancelaria? A fome matou um milhão de pessoas. E o honorabilíssimo segundo visconde, pai de Halifax, aquele que foi valet de chambre do rei, colecionador de histórias de fantasmas que, depois de sua morte, um dos seus filhos insignificantes publicou, será mesmo que alguém pode se esconder atrás dele? E, portanto, essa falta de jeito não tem nada de excepcional, não é a gafe de um velho aturdido, é uma cegueira social, a arrogância. Por outro lado, no que diz respeito a ideias, Halifax não é pudico. Assim, sobre seu encontro com Hitler, o que ele escreverá para Baldwin: “O nacionalismo e o racismo são forças poderosas, mas não as considero nem contra a natureza, nem imorais!”, e um pouco mais tarde: “Não posso duvidar de que essas pessoas realmente odiassem os comunistas. E asseguro ao senhor que, se estivéssemos em seu lugar, passaríamos pela mesma coisa”. Esse foi o prelúdio do que ainda hoje chamamos de política de apaziguamento.

1 “Plenitude dos dias.” Sem tradução para o português (N. E.).

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.