Um músico e escritor angolano chega de trem à fronteira entre Suécia e Noruega. Juntamente com sua banda, ele pretende se apresentar em Oslo. Sem um passaporte válido para mostrar, vivendo num limbo entre as cidadanias angolana e portuguesa desde que escapou da guerra em seu país para poder tocar a vida em Lisboa, ele é detido por tentativa de imigração ilegal e conduzido à delegacia para averiguação. Aflito com a precariedade de sua situação e ansioso para conseguir chegar a tempo para o concerto, começa a se perguntar: como explicar que ele é apenas um pacato artista angolano? Esse é o mote do irresistível romance de Kalaf Epalanga...

Editora : Todavia; 1ª edição (8 maio 2018) Idioma: : Português Capa comum : 304 páginas ISBN-10 : 8593828728 ISBN-13 : 978-8593828720 Dimensões : 20.6 x 13 x 2.2 cm

Melhor preço cotado ⬇️

Leia trecho do livro

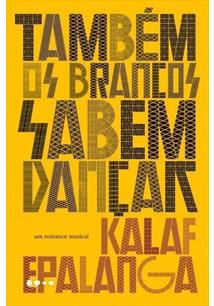

Kalaf Epalanga

Também os brancos sabem dançar

Um romance musical

Para Kiéne e Catarina

parte I

Svinesund, 9 de agosto de 2008

“ Quando o cano das armas se cala

O kuduro também fala

Porque a voz tem mais poder que a bala. ”

Bruno M, “Já respeita né”

7h26

Devo me ter distraído com os versos do Bruno M, pois nem me dei conta de que o autocarro abrandou a marcha e estacionou na berma da estrada, no meio de um verde exuberante. Não me apercebi da travessia do canal de Svinesund, que separa a Suécia da Noruega, através da nova ponte erguida sobre o Iddefjord e batizada com o mesmo nome da velha ponte vizinha: Svinesund. Gostaria de ter visto, pois nunca antes viajei pelas terras do norte. Estamos a cento e treze quilômetros a sul de Oslo e cento e oitenta quilômetros a norte de Gotemburgo onde, na noite anterior, no festival Way Out West, nos cento e trinta e sete hectares do parque Slottsskogen, uma multidão de loiros suecos, bem-dispostos e inesperadamente obedientes, dançou freneticamente com nossa receita de kuduro, house e techno tropical, como se fosse aquele o último agosto das suas vidas, ou o dia do juízo final, e as cidades de Luanda e Lisboa não lhes fossem tão distantes, tão desconhecidas.

A porta abriu-se e dois agentes da polícia, ambos vestidos à paisana, carregando os crachás ao pescoço, subiram a bordo. O homem, loiro e alto como só os vikings conseguem ser, apresentou-se aos passageiros. Não me recordo das suas palavras exatas, mas naquele instante voltei a repetir na minha cabeça a resposta que ensaiei dezenas de vezes por precaução, não fosse deparar-me com agentes de fronteiras algures nos cerca de três mil e quinhentos quilômetros de caminho que percorri desde Lisboa. Viajava sem passaporte, que perdi algures num hotel em Paris, umas semanas antes. Um pesadelo que, naquela altura, nos obrigou a cancelar uma série de datas no pico do verão e porque – a desgraça nunca aparece na festa desacompanhada, traz sempre mais um – sou cidadão angolano. Quando se é um cidadão angolano comum, a última coisa que se deseja é perder os documentos. Daria tudo para que tivesse sido o telefone, a mala de roupa, o computador, não o passaporte, pois isso significava viajar até Luanda, encontrar um facilitador, pagar a taxa de urgência e rezar para que a Kianda, nossa santa Efigénia, abençoasse os computadores do Serviço de Migração e Estrangeiros para que o sistema não falhasse.

E rezei, roguei a santo Elesbão e a são Benedito para que não titubeasse, para que não me falhasse a voz quando chegasse a minha vez de mostrar os documentos, para que a mentira que tinha preparado para a ocasião me saísse convincente. Mas não saiu. Mostrei-lhe o meu cartão de residência e o loiro olhou para ele desconfiado, perguntou-me pelo passaporte, menti, disse que o tinha na mala. A agente, uma mulher morena e com ar de lutadora de judo, que já tinha verificado os restantes passageiros, juntou-se a nós. Aparentemente, eu era o único a bordo com um documento suspeito – tenho a certeza de que nenhum outro estrangeiro com cartão de residência emitido pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal alguma vez atravessou aquela fronteira.

O loiro, que bem poderia ter estado entre o público da noite anterior, pediu-me que fosse buscar o passaporte, dizendo ao motorista para abrir o compartimento da bagagem. Os dois agentes escoltaram-me até à mala, e naqueles escassos metros ainda pensei em voltar atrás e dizer a verdade: confessar que não tinha um passaporte e que o que tinha para lhes mostrar estava caducado, tão massacrado pelo tempo que ninguém no seu pleno juízo alguma vez iria deixar-me seguir caminho com um documento naquele estado. Além de ter caducado quando ainda Jonas Savimbi respirava, tinha no lugar da fotografia um retrato que mais parecia uma obra pintada pelo mestre expressionista Willem de Kooning.

Com as pernas bambas, mas com a postura mais confiante que alguma vez ostentei, estendi-lhes o passaporte, assim, “cara podre”, como dizem os angolanos, e o meu gesto audaz e irresponsável deve ter acionado todos os alarmes na cabeça daqueles dois agentes. Só um louco – ou um criminoso de primeira categoria – é que se atreveria a cruzar a Europa toda de autocarro e comboio com a desculpa esfarrapada de que é músico de uma banda lisboeta e que naquela noite teria um concerto num dos mais emblemáticos festivais de música eletrônica da Europa. Nem eu acreditaria se estivesse na posição deles.

Os agentes convidaram-me a recolher a bagagem e a acompanhá-los até à esquadra mais próxima para averiguações. Não disse nem uma palavra, sentia o suor a formar-se na testa, a boca seca, o coração aos pulos. Tinha a certeza de que qualquer movimento brusco me faria vomitar.

Ninguém me pediu para virar missionário e enfrentar o mundo, como um Élder, a espalhar o evangelho do kuduro. Os dois agentes não trocaram uma única palavra desde que entraram no carro e, com tanto silêncio, ainda pensei em explicar-me, algo entre implorar pela minha liberdade e dizer-lhes a verdade, toda a verdade. Mas… Que verdade? De que me adiantaria explicar-lhes o kuduro?

Os dois agentes não estariam, com certeza, interessados na minha verdade. Se juntasse na mesma frase movimentos de anca do Van Damme, Tailândia, Luanda e Bélgica, campeonatos de muay thai e raves em Lisboa, no mínimo pensariam que estava associado a uma rede de crime organizado a operar em três continentes. Calei-me e fixei os olhos na paisagem, talvez esta fosse a última oportunidade para ver a Escandinávia. Dava tudo para estar sozinho, queria perder-me naquele verde e pensar livremente. Kuduro, passaportes, serei livre?

Estou aqui porque escolhi, mas a minha escolha é também, e em última análise, um fator inibidor de movimentos. Foi preciso ser apanhado sem documentos numa fronteira para me descobrir prisioneiro. O kuduro mostrou-me o mundo, com ele e por ele visitei lugares que nunca imaginaria. Já nem precisava de ouvir a sentença, ela foi-me dada no momento em que decidi embarcar nesta viagem. O que me espera naquela cela já pouco importa.

A vontade de clamar por inocência dissipou-se.

7h30

Jean-Claude Van Damme foi a epifania. Numa das cenas de Kickboxer , um dos filmes de porrada que mais debate gerou na Benguela da minha meninice, tornando-se um dos favoritos da minha geração, o ator belga, o próprio rei da espargata, dança embriagado ao som do tema “Feeling So Good Today”, de Beau Williams, acompanhado por duas tailandesas.

A icónica cena de Van Damme a dançar de forma desengonçada e sem ginga, movendo o corpo sem mexer o quadril, que parecia preso – ou duro –, acendeu uma luz qualquer em Tony Amado, nosso Joseph Smith Jr., que, usando o molde rítmico dessa coisa eletrónica a que chamávamos batida, saltou inspirado para o sintetizador, sacando praticamente de uma assentada só o clássico “Amba kuduro”, uma homenagem à “musa” Jean-Claude. E assim nasceu, em género e dança, o kuduro.

Aquela coreografia sugestiva acabaria por se tornar o veículo através do qual se expandiria o kuduro, uma dança vizinha do break dance norte-americano, que não se inibe na apropriação e recriação de passos de danças originárias de outras latitudes africanas, como o ndombolo do Congo, bem como elementos plásticos reconhecidamente angolanos, procurando, de forma natural e progressiva, um acabamento musical em que a melodia e a harmonia são visivelmente relegadas para um plano secundário, enfatizando o ritmo e a palavra inusitada.

Vaca Louca e Salsicha, dançarinos que acompanharam tanto Tony Amado como Sebem, outro dos pioneiros do kuduro, são dois nomes de referência incontornável, e que levaram ao apogeu a plástica mais arrojada desta dança acrobática.

7h42

Olhei para os dois agentes sem medo e pensei que, com aquilo que a música nos obriga a fazer, algo assim teria de acontecer um dia. Já desafiei seguranças, autênticos caenches, que noutra circunstância me teriam partido em dois, mas como tinha um microfone na mão desrespeitei-lhes a autoridade e gritei para que deixassem subir ao palco os fãs mais eufóricos.

Dentro da lista dos meus maiores martírios, os causados pela polícia são quase nada quando comparados com os provocados pelos funcionários de consulados. Desses, sim, tenho medo, sinto calafrios só de pensar neles. Sempre que preciso de pedir um visto, na noite anterior à visita ao consulado ou embaixada tenho pesadelos. De manhã visto sério, aquela roupa à vista da qual ninguém diria que, afinal, vivo do kuduro. Apareço sempre um par de horas antes da minha marcação, com postura e fatiota de devoto em plena primeira comunhão.

Os meus amigos dizem-me para me casar e parar com as minhas visitas às embaixadas. Mas casar por documentos? A ideia já me ocorreu, é claro, e até tinha uma candidata, Sofia, de cabelos dourados e dona de gingado bonito. Se não soubesse que nascera em Rio de Mouro diria que era uma dessas benguelenses de origem tuga que no 11 de novembro de 1975 esqueceu de retornar para Portugal. Mas não foi assim que imaginei… E nessas coisas gostaria de ser o mais foleiro possível. Levar a futura noiva a passear num lugar bonito, ajoelhar-me, tirar do bolso o anel de noivado e pedir-lhe para aceitar o meu último nome e me aturar até ao último fôlego. Essas ou outras palavras, improvisadas no momento, com pausas, hesitações, mãos suadas, voz grave e pernas bambas – daí colocarmo-nos de joelhos, não vá o diabo tecê-las e levar-nos o equilíbrio. Quem inventou a genuflexão providencial dos pedidos de casamento sabia o que estava a fazer.

Já pensei em desistir muitas vezes, ninguém gosta de ser humilhado sempre que precisa de solicitar um visto. Mas, no minuto a seguir, penso nas pessoas que ouvem aquilo que eu e os meus cúmplices musicais criamos, a partir daquela cave no pacato bairro de Campo de Ourique, e nos profissionais que dedicam todo o seu tempo a dar forma em palco, em estúdio e vídeo, a tudo aquilo que moldamos musicalmente. Penso nas famílias deles, que não os têm por perto na maioria das noites porque estão connosco, a dar oxigênio às ideias que conspiramos. Penso em todas as pessoas que enchem as salas de concertos sempre que visitamos as suas cidades, as que compraram os discos, as que pagam bilhete para nos ver. E sinto-me responsável por cada uma delas. Não estar presente, não fazer o esforço total, é uma espécie de traição. Tento não dramatizar. Não é pelo facto de na minha folha de impostos a profissão exercida ser a de músico que ganho o direito de me lamentar sobre o preço a pagar pela condição de ser estrangeiro sempre que parto à conquista do mundo para lá do rio Minho ou, no meu caso, e de acordo com a nacionalidade que carrego, do rio Zaire.

Rygge, 9 de agosto de 2008

“If you catch me at the border I got visas in my name .”

M.I.A., “Paper Planes”

8h05

Ao longo do caminho os agentes altos que me levaram sob custódia continuaram sem palavras. Aquele silêncio era terreno fértil para a minha imaginação crescer solta. Talvez conseguisse provar que sou um músico, um “agitador cultural”, como os jornalistas portugueses me caracterizam para justificar a diversidade de linguagens artísticas que abracei para expressar essa luso-qualquer-coisa , essa mistura, mestiçagem até, que tem como palco a mais africana das capitais europeias: Lisboa. Posso até convencê-los de que sou isso tudo e mais, o músico não-músico, o poeta-cantor, mas isso não significa automática beatificação. A História está carregada de músicos que vivem à margem da lei, que usam as suas carreiras como fachada e, atrás da cortina, fazem trinta por uma linha. Não queria ceder aos pensamentos paranoicos que se formavam na minha cabeça, mas a possibilidade de ser confundido com um traficante de drogas começava a fazer todo o sentido. Em que outra atividade poderão aplicar os seus talentos os músicos africanos que são presos a atravessar uma fronteira sem documentos? Todo o mundo sabe o difícil que é viver da música. A minha própria mãe, por mais feliz que esteja por ver o filho a seguir os seus sonhos, se questionada sobre que tipo de vida desejaria que eu levasse, estou certo de que responderia algo que envolvesse uma secretária e um horário das nove às dezessete horas. Mãe é assim, quer para nós sempre o melhor.

O meu coração sossegou a partir do momento em que me apercebi de que estava a ser conduzido para um aeroporto. Pensei que seria deportado. Rygge , lia-se no néon pendurado numa fachada. O viking loiro apressou-se a abrir-me a porta, estendeu o braço e puxou-me para fora. Não lhe ofereci qualquer resistência. Estava muito cansado para estrebuchar e deixei que exercesse a sua autoridade sobre mim como se fosse uma criança, ou talvez mesmo como um criminoso. Colocou a mão na minha cabeça para, ao sair, evitar qualquer acidente. E eu até teria apreciado o cuidado, fosse outra a circunstância que me trouxera até ali.

Naquele momento eu só queria colocar fim àquela humilhação e voltei-me para os polícias para perguntar sobre os meus pertences. “Não te preocupes, segue em frente”, obtive como resposta. Foi imediatamente depois da minha pergunta que senti o toque, um ligeiro empurrão nas costas, o primeiro de vários que se iriam repetir sempre que abrandasse o passo. Continuo sem saber se o toque serve para manter a velocidade ou se é procedimento comum da polícia quando escolta suspeitos para a esquadra. Estavam algumas pessoas a olhar para nós e, para mostrar serviço, nada como um empurrão para marcar posição. Deve ser protocolo, daqueles demorados e cumpridos à letra, que se repetiu e repetiu, mesmo depois de passarmos a porta do edifício, e já dentro da esquadra, que mais parecia uma repartição de Finanças, de tão esterilizada que era.

Os semblantes dos agentes pelos quais passávamos eram quase tão cinzentos quanto as paredes. Fui conduzido a toque de caixa até uma porta, onde pediram os meus documentos. Entreguei-os ao viking loiro no mesmo instante em que a judoca abriu a porta de uma sala e, com o mesmo gesto simpático com que me trouxera do carro até ali, com um empurrão nas costas, me convidou a entrar. Não fiz caso, sabia que aquela rispidez fazia parte do jogo. Queriam testar-me e ver até onde conseguiria levar o meu ar sereno, altivo até, como se estivesse convencido de que tudo não passava de um equívoco e cedo estaria livre para seguir o meu caminho.

A sala era como seria de esperar: cinza, nenhuma janela e uma luz de aviário no teto. Cheirava a novo, a edifício acabado de inaugurar. O chão era da mesma cor que as paredes, de um material que não consegui identificar. Não me incomodei. Os meus olhos estavam postos no móvel junto à parede oposta à porta da sala, cujos extremos ligavam às duas paredes laterais. Alto demais para ser uma secretária, duro demais para ser uma cama, decidi no entanto que seria uma cama e deitei-me. Não havia mais nada que pudesse fazer. O meu destino estava agora nas mãos dos deuses escandinavos e, como as interpelações divinas nunca são céleres, fechei os olhos.

8h39

“E no princípio era o ndombolo.”

Era assim que esta história deveria começar.

Os Langas e os Zaicós é que sabem. Admito-o, mesmo sabendo que dificilmente encontrarão um angolano que venha a público afirmar que, sem os zairenses, o kuduro, tal como conhecemos a dança hoje, não seria a mesma coisa. O andamento ndombolo é o funge 1 , o pilar central, a base que serve de alicerce a todos os outros movimentos e passos do kuduro. Este foi o passo que me levou mais tempo a aprender, e ainda estou longe da perfeição. Mas sempre que a ocasião se apresenta chego-me à frente e, com os joelhos ligeiramente fletidos, ensaio um movimento de fora para dentro com as pernas, numa flutuação sincopada que me leva a alternar o peso no pé de apoio ao ritmo de 140bpm. O movimento cria no espectador a ilusão de que as pernas do dançarino têm uma elasticidade extra e que desrespeitam completamente a lógica da coordenação motora. Se estivéssemos no Brasil, diria que o andamento ndombolo é feijão com arroz e, tal como o nome indica, foi inspirado no ndombolo da agora República Democrática do Congo (RDC), presente na nossa cultura através da grande comunidade de zairenses que, durante décadas, contribuíram para tornar o Roque Santeiro um dos maiores mercados a céu aberto em África.

Pepetela escreveu, “se não tem no Roque, é porque ainda não foi inventado”. A frase de um dos pais da literatura angolana resume para mim, e para muitos dos meus conterrâneos, a essência daquele que é o espaço mais fascinante e, ao mesmo tempo, intimidante da cidade de Luanda. Desde a sua fundação, em meados dos anos 1980, o Roque Santeiro sempre foi mais do que um mercado, foi o pulmão que alimentou a economia de Luanda e, até certo ponto, do país.

Meu batismo no Roque se deu pela mão do meu primo Tininho, o meu primeiro ídolo. Ainda hoje o tenho no mesmo patamar dos meus filósofos e poetas de estimação. Foi com ele que descobri o gosto pelas mixtapes gravadas em cassetes. As da BASF eram as nossas preferidas. Passávamos tardes a fio junto ao rádio, a gravar a seleção perfeita que, regra geral, oferecíamos aos amigos ou às garinas. “Que nunca se subestime o poder de uma mixtape no jogo da sedução”, dizia Tininho. “Uma cassete com a seleção certa, na nossa era, vale tanto quanto os sonetos de Shakespeare”, acrescentava. Ainda mantenho essa tradição, embora com menos frequência, e de vez em quando mando umas mixtapes para os amigos em formato digital. Perde-se um pouco o encanto retrô dos saudosos anos 1980 e 1990, é certo, mas elas seguem respeitando e carregando o mesmo espírito. Tal como as fotografias, as canções perpetuam momentos cujo prazo de validade não é definido pelo tempo.

Nesse dia fomos ao Roque para comprar cassetes da BASF e, assim que saímos do carro, saltaram-me imediatamente duas coisas à vista. A primeira foi o mar de gente que se perdia até à linha do horizonte. “Bem-vindo ao maior entreposto a céu aberto de África”, disse-me o meu primo. “Dentro destes cinco hectares cobertos por chapas de zinco, algo como cinco campos de futebol, estão cerca de sete mil barracas registadas e outras tantas a funcionar na ‘ilegalidade”,’ brindou-me ele com os dados estatísticos que sempre gostou de partilhar. “Sabes quantas pessoas trabalham aqui?”, perguntou. Eu torci o nariz e lancei o número “dois mil” para o ar. Ele riu-se e pediu-me que prestasse atenção ao som, ao ruído que cobria o chão da colina do Sambizanga, um som como nunca antes tinha ouvido, o de uma panela de pressão gigante em ebulição.

“Este é som de mais de cinco mil vendedores que atendem às necessidades dos cerca de vinte mil clientes que visitam este mercado diariamente. É aqui que se alimentam as quitandeiras que descem para zungar as suas mercadorias no centro da cidade. E, se faltam dólares nas casas de câmbio, aqui haverá sempre uma kinguila com suficientes ‘Benjamins’ para nos fornecer”, partilhou.

Ao passarmos pela zona de restauração, o cheiro do funge de mandioca acabado de fazer e do óleo de palma da moamba dançava pelos céus. Pelas barracas, tudo se vendia, móveis para o lar, eletrodomésticos, sapatos, perfumes franceses, sexo, automóveis, peças para automóveis, aparelhagens de som, livros escolares, medicamentos, material de construção, uísque escocês, roupa de marca, roupa feita à medida, caixões feitos no momento, cabelo postiço brasileiro, cabelo postiço indiano – tudo. Os clubes de vídeo projetavam os mais recentes filmes americanos de ação. Entre as barracas, o mar da baía de Luanda. “Vista magnífica, não é?”, suspirou Tininho.

O Roque estava estrategicamente situado a escassos quilômetros do porto de Luanda, e sempre foi do conhecimento geral que os contentores destinados ao abastecimento do comércio da cidade não chegavam a passar pela alfândega. No auge da guerra civil, até os produtos destinados à ajuda humanitária iam parar ao Roque. Confrontados com realidades para as quais poderíamos não estar preparados, se o Roque tinha um lado pitoresco, colorido e até festivo de mercado no coração de uma capital africana com as características de Luanda, era também palco de tensões raciais, políticas e regionais que circulavam no interior da sociedade angolana em silêncio, mas que aqui poderiam assumir proporções assustadoras.

“Já ouvi pessoas mestiças queixarem-se da ‘taxa do mulato’. Os donos das barracas, por estar subentendido na nossa sociedade que os mulatos são o grupo social com mais posses e, consequentemente, maior poder de compra, cobram mais aos mulatos”, explicou-me o Tininho. “O Roque espelha aquilo em que a cidade e o país se transformaram desde a Independência”, disse, cabisbaixo.

No meio dessa aula de roquelogia, o meu primo explicou-me que o Roque se chamava oficialmente Mercado Popular da Boavista, e que o “Roque Santeiro”, que foi pescado da novela que agitou os serões das famílias angolanas em 1985, com Regina Duarte, José Wilker e Lima Duarte como protagonistas, colou não se sabe bem por quê.

Tininho falava da história do Roque, mas a minha cabeça vagueava por outras décadas, e, sem conseguir segurar mais a pergunta, interrompi a sua história com um “Tininho, não acredito em fantasmas, mas as ‘violências’ que acontecem neste labirinto mercantil não são uma herança dos acontecimentos trágicos do maio de 1977?”. Tininho parou, surpreendido com a minha pergunta, e calou-se durante um minuto. “Antes de ser cedido para a implementação de um mercado informal, este lugar foi palco de execuções em massa de angolanos que discordavam do regime do MPLA. Sei que a escolha de colocar aqui o Roque não passa de uma infeliz coincidência, mas não consigo deixar de pensar que, se a utopia terá terminado naquele 27 de maio, não terá sido este mercado o símbolo do início do nosso pesadelo?”, respondeu-me. E agora era a minha vez de ficar calado.

O momento foi interrompido por uma música que se fazia acompanhar de uma mulher congolesa a dançar. Balançava ao som de OK Jazz, o grupo do lendário Franco Luambo Makiadi que, verdade seja dita, juntamente com a Zaiko Langa Langa e liderado pelo grande Jossart N’yoka Longo, vieram a inspirar o nascimento de muitos dos nossos conjuntos musicais como Os Jovens do Prenda e os Kiezos, nos idos de 1960.

Lembro-me como o ndombolo daquela mulher congolesa trazia movimentos fluidos e sensuais, o corpo entregava-se ao ritmo da música, descrevendo um movimento de trás para a frente. A cintura desenhava um oito num ondular vertiginoso e sensual que projetava assim, com as ancas, o símbolo do infinito. O movimento das pernas, ligeiramente arqueadas, aproximava-se do que reconhecemos nas danças tradicionais africanas. Os braços sublinhavam os movimentos coreográficos, acrescentando drama à performance dela. O mesmo acontecia com as expressões faciais, que ajudavam na interação com o público. No ndombolo, todo o corpo dança, numa ondulação de ancas suave nas mulheres, rápida e irregular nos homens.

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.