Em Os Testamentos, continuação de O Conto da Aia de Margaret Atwood, quinze anos após a obra original, o regime teocrático de Gilead permanece, mas sinais de deterioração surgem. Neste contexto crítico, três mulheres de origens opostas se entrelaçam. Uma é filha de um Comandante em Gilead, desfrutando de privilégios; a outra vive no Canadá, onde estuda e participa de protestos contra o regime. A terceira voz é de uma executora do governo, que manipula segredos de Estado para manter o poder. Os relatos dessas mulheres, parte da nova geração que enfrenta a opressão, revelam suas identidades e crenças, desafiando os limites do que estão dispostas a fazer em busca de liberdade e justiça em uma sociedade implacável.

Páginas: 448 páginas; Editora: Rocco; Edição: 1 (8 de novembro de 2019); ISBN-10: 8532531563; ISBN-13: 978-8532531568; ASIN: B07YMRWZNG

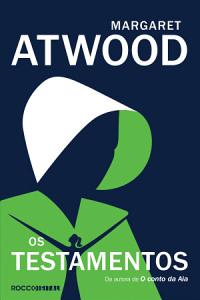

Clique na imagem para ler amostra

Biografia do autor: Margaret Atwood, nascida em 18 de novembro de 1939, em Ottawa, é uma renomada escritora canadense, reconhecida por sua vasta obra como romancista, poetisa e ensaísta. Autora de clássicos como *O Conto da Aia* e *O Assassino Cego*, vencedor do Booker Prize em 2000, Atwood explora questões feministas e sociais em sua escrita. Formada pela Universidade de Toronto e com uma carreira de mais de seis décadas, ela é uma influente voz na literatura contemporânea.

Leia trecho do livro

“Espera-se que toda mulher tenha as mesmas motivações, ou então que seja um monstro.”

GEORGE ELIOT, DANIEL DERONDA

“Quando olhamos um no rosto do outro, nenhum de nós está somente olhando um rosto que odeia – não, estamos olhando para um espelho. (…). Vocês realmente não se reconhecem em nós (…)?”

OBERSTURMBANNFÜHRERLISS AO VELHO BOLCHEVIQUE MOSTOVSKOY, VASILY GROSSMAN, VIDA E DESTINO

“A liberdade é uma carga pesada, um enorme e estranho fardo para o espírito suportar. (…). Não se trata de uma dádiva recebida, mas de uma escolha feita, e a escolha pode ser difícil.”

URSULA K. LEGUIN, AS TUMBAS DE ATUAN

I

Estátua

O hológrafo de Ardua Hall

1

Apenas os mortos têm permissão para ter estátuas, mas eu ganhei uma ainda em vida. Eu ha estou petrificada.

Aquela estátua era um pequeno sinal de agradecimento por minhas várias contribuições, dizia o discurso, que foi lido pela Tia Vidala. Ela fora incumbida dessa tarefa pelos nossos superiores e estava longe de transmitir entusiasmo. Agradeci-lhe com o máximo de modéstia que pude e puxei a corda que desatava o manto que me encobria; ele flutuou morosamente ao chão, e lá estava eu. Aqui em Ardua Hall não se ovaciona ninguém, mas ouviu-se uma discreta salva de palmas. Inclinei minha cabeça em agradecimento.

A minha estátua é algo descomunal, como tende a ser toda estátua, e me retrata mais jovem, mais magra e em melhor forma do que tenho estado há tempos. Estou ereta, ombros para trás, meus lábios curvos num sorriso firme, mas benevolente. Meus olhos se fixam em algum ponto de referência cósmico que se presume representar meu idealismo, meu compromisso inabalável com o dever, minha determinação em seguir em frente a despeito de qualquer obstáculo. Não que qualquer parte do céu esteja à vista da minha estátua, plantada onde está, naquele melancólico aglomerado de árvores e arbustos ao lado da trilha de pedestres que passa em frente do Ardua Hall. Nós, as Tias, não podemos ter grandes pretensões, mesmo em forma de pedra.

Agarrada à minha mão esquerda há uma menina de sete ou oito anos, mirando-me cheia de confiança. Minha mão direita está apoiada na cabeça de uma mulher agachada a meu lado, de cabelos cobertos, seus olhos voltados para cima em uma expressão que poderia ser lida tanto como amedrontada quanto como grata – uma de nossas Aias –, e atrás de mim há uma de minhas Pérolas, pronta para partir em seu trabalho missionário. Pendendo do cinto que contorna minha cintura está minha arma de choque. Esta arma me lembra de minhas limitações: se eu tivesse sido mais eficiente, não teria necessitado desse acessório. A persuasão da minha voz teria sido suficiente.

Como grupo estatuário, não somos um grande sucesso: há elementos demais. Eu preferiria uma maior ênfase na minha pessoa. Mas pelo menos eu pareço estar em meu perfeito juízo. Poderia ter sido bem outro o caso, dado que a escultora idosa – uma crente fervorosa que veio a falecer – tendia a esbugalhar os olhos das modelos para sinalizar devoção. O busto que ela fez da Tia Helena tem ares de hidrofobia, o de Tia Vidala está com hipertireoidismo, e o de Tia Elizabeth parece prestes a explodir.

Na inauguração, a escultora estava nervosa. Será que havia me adulado o suficiente com sua escultura? Eu a aprovava? As pessoas iam entender que aprovei? Cogitei franzir a testa assim que o manto caísse, mas achei melhor não: não sou totalmente destituída de compaixão.

– Ficou muito realista – falei.

Isso foi há nove anos. Desde esse dia minha estátua vem se deteriorando: pombos me adornaram, musgo brotou nas minhas dobras mais úmidas. Devotos adquiriram o hábito de deixar oferendas a meus pés: ovos pela fertilidade, laranjas para sugerir a corpulência da gravidez, croissants em referência à lua. Ignoro os artigos de padaria – geralmente eles pegaram chuva –, mas embolso as laranjas. Laranjas são muito refrescantes.

Escrevo essas palavras no meu gabinete particular dentro da biblioteca do Ardua Hall – uma das poucas bibliotecas restantes após as animadas fogueiras de livros que têm ocorrido em nossa terra. As digitais pútridas e ensanguentadas do passado precisam ser expurgadas para deixar uma tábula rasa para a geração moralmente pura que com certeza vai nos suceder. Em teoria, pelo menos, é isso.

Mas entre estas digitais sangrentas estão as que nós mesmos deixamos, e estas não são tão fáceis de apagar. Com o passar dos anos enterrei muitos ossos; agora minha vontade é de exumá-los – nem que seja só para te edificar, meu leitor desconhecido. Se você estiver lendo isso, pelo menos este manuscrito terá sobrevivido. Embora talvez eu esteja fantasiando: talvez eu nunca venha a ter um leitor. Talvez eu só esteja falando com as paredes, ou muros, em todos os sentidos.

Chega de escrevinhar por hoje. Minha mão está doendo, minhas costas ardendo, e meu copo noturno de leite morno me aguarda. Vou guardar essa arenga no seu devido esconderijo, evitando as câmeras de vigilância – que sei bem onde estão, já que eu mesma as instalei. Apesar dessas precauções, estou ciente do risco que corro: escrever pode ser perigoso. Que traições, e então que acusações, podem estar à minha espera? Há muita gente em Ardua Hall que adoraria se apoderar dessas páginas.

Aguardem, aconselho-os silenciosamente: pois vai ficar pior.

II

FLOR VALIOSA

Transcrição do Depoimento da Testemunha 369A

2

Você me pediu para contar como foi crescer em Gilead. Você diz que isso vai ajudar, e eu quero ajudar, é claro. Imagino que você esteja esperando apenas horrores, mas a verdade é que muitas crianças eram amadas e queridas, assim em Gilead como em todo lugar, e muitos adultos eram bondosos, mas falíveis, assim em Gilead como em todo lugar.

Espero que você também se lembre de que todos temos certa nostalgia por qualquer forma de bondade que nos tenha acalentado na infância, seja lá quão bizarras as condições dessa infância pareçam para quem está de fora. Concordo com você que Gilead deve sumir de vista – há muita coisa errada, muita coisa falsa, e muita coisa francamente contrária ao plano de Deus –, mas você precisa me dar espaço para lamentar a parte boa do que se vai.

Em nossa escola, rosa era a cor da primavera e do verão, violeta a do outono e do inverno, branco a dos dias especiais: domingos e comemorações. Braços cobertos, cabelos cobertos, saias até o joelho antes dos cinco anos e no máximo dois dedos acima da canela a partir de então, porque os impulsos dos homens eram terríveis e esses impulsos precisavam ser coibidos. Os olhos dos homens que estavam sempre rondando e perscrutando feito olhos de tigre, aqueles olhos de refletor, precisavam ser protegidos do poder tentador e ofuscante que nós detínhamos – com nossas pernas formosas, magricelas ou gorduchas, com nossos braços graciosos, roliços ou flácidos, com nossa pele de pêssego ou empelotada, com nossos cabelos, fossem eles lustrosas melenas cacheadas, ásperos ninhos de rato ou mirradas tranças de palha loura, não fazia diferença. Seja lá quais fossem nossos traços e características, éramos sempre sedutoras arapucas involuntárias, éramos os ensejos inocentes pela própria natureza, podíamos deixar os homens bêbados de luxúria, levando-os a vacilar, tropeçar, e acabar caindo – caindo de quê, e onde? Ficávamos pensando. Seria como um precipício? – e então eles tombariam em chamas, feito bolas de enxofre ardente arremessadas pela mão furiosa de Deus. Devíamos zelar pelo tesouro invisível de valor incalculável que residia em nosso íntimo; éramos flores valiosas que precisavam ser guardadas dentro de estufas bem seguras, ou seríamos atacadas e nossas pétalas arrancadas e nosso tesouro pilhado e seríamos estripadas e pisoteadas pelos homens vorazes que podiam estar à espreita em qualquer esquina, no mundo lá fora, assolado pelo pecado e com arestas pontiagudas.

Era esse tipo de coisa que nos dizia a Tia Vidala, com seu eterno nariz escorrendo, na escola, enquanto bordávamos lenços, pufes e porta-retratos em petit point: vasos de flores e cestas de frutas eram os motivos mais frequentes. Mas a Tia Estée, a professora de que mais gostávamos, dizia que a Tia Vidala estava exagerando e que não havia necessidade de nos encher de medo, já que instilar uma aversão tão extrema poderia ter efeitos adversos sobre nossa futura felicidade conjugal.

– Nem todo homem é assim, meninas – dizia ela, nos tranquilizando. – Os melhores têm excelente caráter. Alguns têm uma medida decente de autocontrole. E quando estiverem casadas isso vai parecer muito diferente a vocês, e não vai dar tanto medo assim. – Não que ela soubesse muito a respeito, já que as Tias não eram casadas; não podiam se casar. Era por isso que podiam escrever e ler livros.

– Nós, e seus pais e suas mães, vamos escolher seus maridos para vocês com toda sabedoria quando chegar a hora – dizia a Tia Estée. – Então não tenham medo. Basta fazer seus deveres e confiar na sabedoria dos mais velhos, e tudo vai acontecer naturalmente. Eu vou orar por isso.

Mas apesar das covinhas e do sorriso agradável da Tia Estée, foi a versão da Tia Vidala que prevaleceu. Ela despontava nos meus pesadelos: a estufa se estilhaçava, depois tudo era despedaçado e retalhado, cascos galopando sobre fragmentos róseos, brancos e violeta de mim sobre a terra. Eu odiava a ideia de ficar mais velha – velha o suficiente para me casar. Não tinha a menor confiança na sabedoria das escolhas das Tias: meu medo era de acabar casada com um bode em fúria.

Os vestidos em rosa, branco e violeta eram a norma para meninas especiais como nós. Meninas comuns das Econofamílias usavam a mesma coisa o tempo todo – as listras multicoloridas feias e os hábitos de cor cinza, iguais às roupas de suas mães. Elas nem sequer aprendiam a bordar em petit point ou a fazer crochê, faziam apenas a costura ordinária, a confecção de flores de papel e outras tarefas parecidas. Não eram pré selecionadas para se casar com os melhores homens – os Filhos de Jacob e os outros Comandantes ou seus filhos – como nós; embora pudessem ser escolhidas quando mais velhas, se fossem bonitas o bastante.

Ninguém falava nisso. Não era bem-visto você se envaidecer pela sua aparência, era falta de modéstia, e também não era de bom tom você notar boa aparência nos outros. Ainda assim, nós, meninas, sabíamos a verdade: que era melhor ser bonita do que ser feia. Até as Tias davam mais atenção às meninas bonitas. Mas, se você era uma pré-selecionada, a beleza não importava tanto.

Eu não era vesga como a Huldah nem tinha um franzido na testa de nascença que nem a Shunammite, e nem tinha sobrancelhas semi-invisíveis como a Becka, mas eu ainda me encontrava em estado bruto. Minha cara parecia ser feita de massa crua, feito a dos biscoitos que minha Martha preferida, a Zilla, fazia para mim em ocasiões especiais, com olhos de passas e dentes de semente de abóbora. Mas, apesar de não ser especialmente bonita, eu tinha sido muito, muito escolhida. Duplamente escolhida: não apenas pré-escolhida para me casar com um Comandante, mas escolhida, em primeiro lugar, pela Tabitha, que era minha mãe. Era isso que Tabitha costumava me contar:

– Fui passear na floresta – dizia ela – e lá cheguei a um castelo encantado, onde havia um monte de menininhas presas, e nenhuma delas tinha mãe, e estavam todas enfeitiçadas pelas bruxas más. Eu tinha um anel mágico que abria o castelo, mas eu só podia resgatar uma menininha. Então olhei uma por uma, com todo o cuidado, e, de todas elas, eu escolhi você!

– O que aconteceu com as outras? – eu perguntava. – Com as outras garotinhas?

– Outras mães foram lá resgatá-las – dizia ela.

– Elas também tinham anéis mágicos?

– É claro, meu amor. Para virar mamãe, você precisa de um anel mágico.

– Cadê o anel mágico? – eu perguntava. – Aonde ele foi parar?

– Está aqui no meu dedo – dizia ela, mostrando o terceiro dedo de sua mão esquerda. Ela o chamava de dedo do coração. – Mas meu anel só tinha um desejo, e eu o usei com você. Então agora é um anel comum de mãe, como qualquer outro.

Nesse momento ela me deixava experimentar o anel, que era de ouro, com três diamantes: um grande, e um pequeno de cada lado. Parecia mesmo já ter sido mágico um dia.

– Você me pegou no colo e me carregou? – eu perguntava. – Até sair da floresta? – Eu sabia a história de cor, mas gostava de ouvi-la de novo.

– Não, minha querida, você já era grande demais para isso. Se eu te pegasse no colo, eu teria tossido, e aí as bruxas iriam nos ouvir. – Isso eu via que era verdade: de fato ela tossia bastante. – Então eu peguei na sua mão, e saímos de mansinho do castelo para as bruxas não nos ouvirem; as duas dizendo Shh, shh… – Nessa hora ela punha o dedo sobre os lábios, e eu fazia o mesmo, dizendo, Shh, shh… e adorando. – E aí tivemos que correr muito, muito pela floresta, para fugir das bruxas más, porque uma delas nos viu quando saímos do castelo. A gente saiu correndo, e se escondeu em uma árvore oca. Foi muito perigoso!

De fato, eu tinha uma memória difusa de correr por uma floresta com alguém segurando a minha mão. Será que eu tinha me escondido numa árvore oca? Me parecia mesmo ter me escondido em algum lugar. Então talvez fosse verdade.

– E depois, o que aconteceu? – perguntava eu.

– E depois eu te trouxe para essa casa bonita. Você está feliz? Nós te amamos tanto! Não foi sorte nossa eu ter te escolhido?

Eu ficava aninhada junto dela, com seu braço ao meu redor e minha cabeça apoiada no seu corpo magro, sentindo as costelas que despontavam pela pele. Minha orelha ficava apertada contra seu peito, e eu ouvia seu coração martelando forte lá dentro – cada vez mais rápido, me parecia, enquanto ela esperava eu responder alguma coisa. Eu sabia que minha resposta tinha poder: eu podia fazê-la sorrir, ou não.

O que eu poderia ter respondido senão sim e sim? Sim, eu estava feliz. Sim, eu tinha sorte. De qualquer maneira, era verdade.

3

Qual era a minha idade então? Seis ou sete anos, talvez. É difícil saber, pois não tenho lembranças claras de antes dessa época.

Eu amava muito a Tabitha. Ela era linda, embora magérrima, e passava horas brincando comigo. Tínhamos uma casa de bonecas que parecia a nossa casa, com sala de estar e de jantar e uma cozinha grande para as Marthas, e um escritório para o pai com escrivaninha e estantes de livros. Todos os livros de mentirinha nas prateleiras estavam em branco. Perguntei por que não havia nada dentro deles – eu tinha uma vaga noção de que deveria haver marcas naquelas páginas – e minha mãe disse que livros eram decorativos, feito vasos de flor.

Quantas mentiras ela precisou inventar por minha causa! Para a minha segurança! Mas ela estava à altura da tarefa. Tinha muita imaginação.

Tínhamos quartos grandes e bonitos no segundo andar da casa de bonecas, com cortinas e papel de parede e quadros – quadros bonitos, com frutas e flores – e quartos menores no terceiro andar, e ao todo eram cinco banheiros, embora um fosse uma sala de maquiagem – Por que será que tinha esse nome? O que era “maquiagem”? – e um porão com mantimentos.

Tínhamos todas as bonecas para a casa que se podia querer: uma boneca-mãe com o vestido azul das Esposas dos Comandantes, uma boneca-menininha com três vestidos – rosa, branco e violeta, que nem os meus –, três bonecas-Martha com aventais sobre vestidos verde fosco, um Guardião da Fé de boné para dirigir o carro e cortar a grama, dois Anjos para se postarem no portão com suas miniarminhas de plástico impedindo qualquer um de entrar para nos fazer mal, e um boneco-pai em seu empertigado uniforme de Comandante. Ele nunca falava muito, mas vivia dando voltas pela casa e sentava-se na cabeceira da mesa de jantar, e as Marthas lhe traziam coisas em bandejas, e aí ele entrava no escritório e fechava a porta.

Nisto, o boneco-Comandante era como meu próprio pai, o Comandante Kyle, que sorria para mim e perguntava se eu estava sendo boazinha, e depois sumia. A diferença era que eu conseguia ver o que o boneco-Comandante estava fazendo dentro do escritório dele, que era ficar sentado na escrivaninha com seu Compufone e uma pilha de papel, ao passo que com meu pai de verdade eu não podia saber: era proibido entrar no escritório dele.

Dizia-se que o que meu pai estava fazendo ali era muito importante – as coisas importantes que os homens faziam, importantes demais para mulheres se meterem porque possuíam cérebros menores, incapazes de formar pensamentos mais amplos, segundo a Tia Vidala, que nos ensinava Religião. Seria como tentar ensinar um gato a tricotar, disse Tia Estée, que nos ensinava Artesanato, e isso nos provocava risadas, porque que ridículo! Gatos nem dedos tinham!

Então os homens tinham algo em suas cabeças que era como dedos, porém uma espécie de dedos que as meninas não tinham. E isso explicava tudo, dizia a Tia Vidala, e chega de perguntas sobre esse assunto. Sua boca se fechou com um clique, trancando lá dentro as demais palavras que poderiam ter sido ditas. Eu sabia que deveria haver mais palavras, pois já naquela época aquela explicação dos gatos não pareceu muito certa. Gatos não queriam saber de tricotar. E nós não éramos gatos.

O proibido é uma abertura para a imaginação. Foi por isso que Eva comeu o Fruto do Conhecimento, disse a Tia Vidala: imaginação demais. Então era melhor não ficar a par de certas coisas. Senão suas pétalas acabariam esparramadas por aí.

No jogo da casa de bonecas, havia uma boneca de Aia com um vestido vermelho e uma barriga inchada e um chapéu branco escondendo a cara, ainda que minha mãe tivesse dito que na nossa casa não precisávamos de uma Aia porque já tínhamos a mim, e as pessoas não devem cobiçar mais uma menininha se já têm uma. Então embrulhamos a Aia em papel de seda, e Tabitha disse que depois eu poderia doá-la a alguma outra menininha que não tivesse uma casa de bonecas tão bonita quanto a minha, para que ela brincasse bastante com a boneca da Aia.

Eu gostei de guardar a Aia na caixa porque as Aias de verdade me davam nervoso. Passávamos por elas em nossos passeios escolares, quando caminhávamos em uma comprida fila dupla com uma Tia em cada ponta. Os passeios eram ou para igrejas, ou para parques onde fazíamos brincadeiras em círculo ou olhávamos os patos no lago. Mais tarde poderíamos ir a Salvamentos ou Rezavagâncias com nossos vestidos brancos e véus para assistir a gente sendo enforcada ou se casando, mas ainda não tínhamos a maturidade para isso, dizia a Tia Estée.

Havia balanços nos parques, mas, por causa de nossas saias, que podiam ser levantadas pelo vento e permitir a visão de seu interior, não podíamos nem pensar em tomar a liberdade de andar de balanço. Só os meninos podiam desfrutar dessa liberdade; só eles podiam ascender e arremeter; só eles tinham direito ao voo.

Até hoje nunca andei de balanço. Continua sendo um dos meus sonhos.

Enquanto andávamos pela rua, as Aias andavam duas a duas com suas cestas de compras. Elas não olhavam para nós, ou não muito, e não era para olharmos para elas porque isso era falta de educação, dizia a Tia Estée, assim como era falta de educação olhar para aleijados ou qualquer pessoa diferente. Também não podíamos fazer perguntas sobre as Aias.

– Vocês vão ficar sabendo dessas coisas todas quando chegarem na idade – dizia a Tia Vidala. Essas coisas todas: as Aias faziam parte dessas coisas todas. Era algo ruim, então; algo daninho, ou algo danificado, o que talvez fosse a mesma coisa. Será que algum dia as Aias já tinham sido como nós, brancas, rosas e violetas? Será que se descuidaram, deixando alguma parte tentadora delas de fora?

Agora não era possível ver muita coisa delas. Nem os rostos delas podiam ser vistos por causa daqueles chapéus brancos que usavam. Pareciam todas iguais.

Em nossa casa de bonecas havia uma boneca de Tia, ainda que ela não fizesse exatamente parte de uma casa, e sim de uma escola, ou do Ardua Hall, onde diziam que as Tias moravam. Quando eu estava brincando sozinha com a casa de bonecas, eu costumava trancar a boneca-Tia no sótão, uma pequena maldade que eu fazia. Ela esmurrava feito louca a porta do sótão e gritava “Me solta”, mas a boneca-menininha e a boneca-Martha que poderiam ajudá-la não lhe davam atenção, e às vezes até riam dela.

Não tenho orgulho de registrar essa crueldade, embora o objeto dessa crueldade tenha sido uma boneca. É um lado vingativo da minha natureza que, sinto dizer, não tive sucesso em subjugar por completo. Mas, em um relato como este, é melhor ser escrupulosa quanto a suas faltas, bem como quanto a todas as suas demais atitudes. Senão ninguém vai entender por que você tomou as decisões que tomou.

Foi minha mãe, Tabitha, quem me ensinou a ser honesta comigo mesma, algo um tanto irônico em vista das mentiras que me pregou. A bem da verdade, ela devia ser honesta em se tratando dela mesma. Ela tentava – creio eu – ser uma pessoa tão boa quanto possível, dadas as circunstâncias.

A cada noite, depois de me contar uma história, ela me botava na cama com meu bichinho de pelúcia preferido, uma baleia – porque Deus fez as baleias para no mar brincar, então tudo bem você brincar com uma baleia –, e aí nós orávamos.

A oração era em forma de uma canção, que cantávamos juntas:

Vou deitar pra descansar

Rogo a Deus pra me guardar

Se eu morrer sem acordar

Rogo a Deus pra me levar

Quatro anjos a velar

Dois no pé, dois no espaldar

Um guardando, outro a rezar

E dois pra minh’alma levar

Tabitha tinha uma linda voz, feito uma flauta de prata. Muito ocasionalmente, quando estou caindo no sono, à noite, quase consigo ouvi-la cantar.

Havia uma ou duas coisas nessa música que me incomodavam. Primeiro de tudo, os anjos. Sei que eram para ser anjos de camisolão e penas, mas não era assim que eu os imaginava. Eu os imaginava como nosso tipo de Anjo: homens de uniforme preto com asas de pano bordadas em suas roupas, e armas. Não me agradava a ideia de quatro Anjos armados de pé junto da minha cama enquanto eu dormia, porque afinal de contas eram homens, e o que seria das partes de mim que ficassem para fora das cobertas? Meus pés, por exemplo. Isso não lhes inflamaria os desejos? Inflamaria sim, não havia nada que se pudesse fazer. Então os quatro Anjos não eram uma ideia que me tranquilizasse.

Além disso, era desanimador orar sobre morrer enquanto dorme. Eu não achava que morreria, mas e se morresse? E como seria minha alma, a coisa que os anjos levariam embora? Tabitha disse que era a parte espiritual, e ela não morria quando seu corpo morria, e isso era para ser uma ideia animadora.

Mas como seria a aparência dessa minha alma? Eu a imaginei exatamente igual a mim, só que muito menor: tão pequena quanto a boneca-menininha da minha casa de bonecas. Estava dentro de mim, então talvez fosse a mesma coisa que a Tia Vidala falou que tínhamos que resguardar com tanto fervor. Você podia perder a sua alma, dizia a Tia Vidala, assoando o nariz, e nesse caso a alma cairia e se despenharia sem parar, até pegar fogo, como no caso dos homens animalescos. Eu faria de tudo para evitar uma coisa dessas.

4

No começo deste período que vou descrever agora, eu devia ter oito anos, na primeira vez, ou talvez nove. Lembro desses acontecimentos, mas não da minha idade exata. É difícil se lembrar de datas, especialmente porque não tínhamos calendários. Mas vou continuar da melhor forma que puder.

Meu nome, nessa época, era Agnes Jemima. Agnes queria dizer “ovelha”, dizia minha mãe, Tabitha. Ela costumava recitar uma rima:

Ovelhinha, quem te criou?

Sabes tu quem te criou?

Havia mais depois disso, mas me esqueci.

Quanto a Jemima, esse nome vinha de uma história da Bíblia. Jemima era uma menininha muito especial, porque seu pai, Jó, recebeu muito azar de Deus como uma espécie de prova, e a pior parte da prova foi que todos os filhos de Jó foram mortos. Todos os seus filhos, todas as suas filhas: mortos! Eu tinha calafrios toda vez que ouvia isso. Deve ter sido horrível o que Jó sentiu quando recebeu essa notícia.

Mas Jó passou na prova, e Deus lhe deu novos filhos – vários filhos homens, e também três meninas –, então ele ficou feliz de novo. E uma dessas filhas se chamava Jemima.

– Deus a deu para Jó assim como Deus deu você para mim – disse minha mãe.

– Você tinha azar? Antes de me escolher?

– Tinha, sim – respondeu ela, sorrindo.

– Você passou na prova?

– Devo ter passado – disse minha mãe. – Ou não teria chance de escolher uma filha tão maravilhosa quanto você.

Essa história me agradava. Foi só mais tarde que passou pela minha cabeça: como Jó pode ter deixado Deus engabelá-lo com uma penca de filhos novos, como se quisesse que ele fingisse que os filhos mortos não importavam mais?

Quando eu não estava na escola nem com a minha mãe – e eu ficava com minha mãe cada vez menos, porque cada vez mais ela ficava no segundo andar da casa deitada na cama, fazendo aquilo que as Marthas chamavam de “descansar” –, eu gostava de ficar na cozinha, olhando as Marthas fazerem pão, biscoitos, tortas, bolos, sopas e caldos. Todas as Marthas eram conhecidas como Martha porque era isso o que eram, e todas usavam o mesmo tipo de roupa, mas cada uma tinha um primeiro nome também. As nossas se chamavam Vera, Rosa e Zilla; tínhamos três Marthas porque meu pai era muito importante. A Zilla era minha preferida porque falava com muito carinho, enquanto que a Vera era ríspida e a Rosa era carrancuda. Mas não era culpa dela, era só o jeito do rosto dela. Era mais velha do que as outras duas.

– Posso ajudar? – eu perguntava às Marthas. E elas me davam sobras de massa de pão para brincar, e eu fazia um hominho de massa, e elas colocavam no forno para assar com o que mais estivessem assando. Eu sempre fazia hominhos de massa, nunca mulherzinhas, porque depois de assados eu os comia, e isso me dava a sensação de que eu tinha um poder secreto sobre os homens. Estava ficando claro para mim que, apesar dos ímpetos que Tia Vidala dizia que eu atiçava neles, eu não tinha nenhum outro poder sobre eles.

– Posso fazer o pão todo? – perguntei um dia quando a Zilla estava pegando o recipiente para fazer a massa. Eu assistira a elas fazendo aquilo tantas vezes que tinha certeza de que saberia fazer igual.

– Não precisa se dar ao trabalho – disse Rosa, com a carranca mais pronunciada que o normal.

– Por quê? – perguntei.

Vera deu sua risada áspera:

– Você vai ter Marthas para fazer tudo para você – disse ela. – Quando tiverem escolhido um marido bem fofo pra você.

– Não vai ser fofo. –Eu não queria um marido gordo.

– Claro que não. É modo de dizer – disse Zilla.

– Você também não vai precisar fazer compras – disse Rosa. – A sua Martha vai fazer isso. Ou então uma Aia, se você precisar de uma.

– Talvez ela não precise de uma – disse Vera. – Pensando em quem a mãe dela…

– Não fala nisso – disse Zilla.

– O quê? – perguntei. – O que tem a minha mãe?

Eu sabia que havia um segredo relacionado à minha mãe – tinha a ver com o jeito como falavam está descansando – e ele me apavorava.

– Assim como sua mãe pôde ter o próprio bebê – disse Zilla, conciliatória –, tenho certeza de que você também vai poder. Você gostaria de ter um, não é, querida?

– Sim – falei –, mas marido eu não quero. Acho eles um nojo. – As três deram risada.

– Nem todos – disse Zilla. – Seu pai é um marido. – A isso, não tive como dar nenhuma resposta.

– Eles vão arranjar um bom para você – disse Rosa. – Não vai ser um velho qualquer.

– Eles têm um orgulho a zelar – disse Vera. – Não vão te casar com alguém inferior, isso com certeza.

Eu queria parar de pensar em marido.

– Mas e se eu quiser? – falei. – Fazer pão? – Eu estava magoada: parecia que estavam se fechando num círculo, me expulsando dele. – E se eu mesma quiser fazer pão?

– Bem, é claro que suas Marthas teriam que te deixar fazer – disse Zilla. – Você vai ser a patroa. Mas elas iriam te menosprezar por isso. E iam sentir que você estaria usurpando o lugar que é delas por direito. As coisas em que elas são as melhores. Você não ia gostar de vê-las se sentindo assim, não é, querida?

– O seu marido também não ia gostar – disse Vera com outra de suas risadas rudes. – Faz mal para as mãos. Olha só as minhas! – Ela as estendeu para mim: seus dedos eram nodosos, a pele áspera, as unhas curtas, com as cutículas esfarrapadas. Bem diferentes das mãos finas e elegantes da minha mãe, com seu anel mágico. – Trabalho duro acaba com as mãos. Ele não vai querer você cheirando a massa de pão.

– Ou a água sanitária – disse Rosa. – Delimpar a casa.

– Ele vai querer que você fique só no bordado mesmo – disse Vera.

– No petit point – disse Rosa. Sua voz transbordava de desdém.

Bordar não era o meu forte. Eu vivia sendo criticada por meus pontos frouxos e desleixados.

– Eu odeio fazer petit point. Quero fazer pão.

– Nem sempre podemos fazer o que queremos – disse Zilla com doçura. – Nem você.

– E às vezes temos que fazer o que odiamos – disse Vera. – Até você. – Não deixem, então! – falei. – Vocês são más!

E saí correndo da cozinha.

A essa altura, eu já estava chorando. Embora tivesse recebido ordens para não incomodar minha mãe, subi de mansinho até o andar de cima e entrei em seu quarto. Ela estava coberta por sua linda colcha branca com flores azuis. Estava de olhos fechados, mas deve ter me ouvido, porque os abriu. A cada vez que eu a via, seus olhos me pareciam maiores e mais luminosos.

– Que houve, meu amor? – perguntou ela.

Me enfiei sob a coberta e me acheguei a ela. Ela estava muito quente.

– Não está certo – solucei. – Eu não quero me casar! Por que preciso me casar?

Ela não disse Porque é seu dever, como a Tia Vidala teria dito, nem Quando chegar a hora, você vai querer, que era o que a Tia Estée diria. No começo, ela não disse nada. Em vez disso, me abraçou e me fez cafuné.

– Lembre que eu te escolhi – disse ela – dentre todas as outras.

Mas agora eu já tinha idade para duvidar da história da escolha: o castelo trancafiado, o anel mágico, as bruxas más, a fuga.

– Isso é só uma historinha – falei. – Eu saí da sua barriga, igual aos outros nenéns. Ela não falou nada. Por algum motivo, isso me deixou assustada.

– Saí sim! Não é? – perguntei. – A Shunammite me contou. Na escola. Essa história da barriga.

Minha mãe me abraçou mais forte.

– Aconteça o que acontecer – disse ela depois de um tempo –, quero que se lembre de que eu sempre te amei muito.

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.