Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Outliers – Fora de Série, de Malcolm Gladwell, investiga o que torna algumas pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Em vez de atribuir essas conquistas apenas ao talento, Gladwell revela que fatores como oportunidades únicas, vantagens ocultas e heranças culturais são decisivos. Ele analisa histórias de figuras como Bill Gates, os Beatles e Mozart, mostrando que ninguém alcança o sucesso sozinho. A cultura, época de nascimento, círculo social e origem familiar influenciam diretamente os feitos humanos. Com exemplos próprios e estudos surpreendentes, Gladwell explica, por exemplo, por que asiáticos se destacam em matemática e como fatores culturais influenciam a segurança aérea.

Editora: Sextante; 1ªª edição (22 julho 2019); Páginas: 288 páginas; ISBN-10: 8543107822; ISBN-13: 978-8543107820; ASIN: B00B0WJIF0

Clique na imagem para ler amostra

Biografia do autor: Malcolm Gladwell (Gosport, 3 de setembro de 1963) é jornalista britânico, criado no Canadá e radicado em Nova York. Colunista da The New Yorker desde 1996, foi repórter do The Washington Post e iniciou sua carreira na The American Spectator. É autor de best-sellers como O Ponto da Virada, Blink, Fora de Série – Outliers e Falando com Estranhos. Seus livros abordam descobertas inesperadas das ciências sociais, com foco em psicologia e sociologia, destacando temas como decisões rápidas e os fatores que moldam o sucesso. Gladwell também é palestrante e foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes pela Time em 2005. Instagram @malcolmgladwell

Leia trecho do livro

Para Daisy

NOTA DO EDITOR

Outlier:

1. Algo que está afastado ou é classificado diferentemente de um corpo principal ou relacionado.

2. Uma observação estatística cujo valor na amostragem é marcadamente diferente dos demais.

Fora de série:

1. Em pequena escala e de acordo com padrões próprios.

2. Fora do comum; excepcional, singular.

Outliers, título da obra de Malcolm Gladwell na língua inglesa, nos colocou diante de um desafio que costuma se impor com frequência ao trabalho de tradução: não termos em nosso idioma uma palavra que corresponda exatamente ao vocábulo usado no idioma original. Esse é o caso de outlier. Por isso, numa tentativa de preservar ao máximo toda a riqueza de seu sentido, optamos por manter o termo em inglês, alternando-o com a expressão “fora de série”, tanto no título quanto no texto. Como você pode observar acima, a definição dessa locução em muito se aproxima do conceito outlier fornecido pelo autor na edição original.

O mistério de Roseto

“AQUELAS PESSOAS ESTAVAM MORRENDO DE VELHICE . NADA MAIS .”

1.

Roseto Valfortore situa-se 160km a sudeste de Roma, nos contrafortes dos Apeninos, na província italiana de Foggia. No estilo das aldeias medievais, a cidade se organiza em torno de uma grande praça central. Diante dela está o Palazzo Marchesale, o palácio da família Saggese, no passado a maior proprietária de terras da região. Uma arcada lateral conduz a uma igreja, a Madonna del Carmine – Nossa Senhora do Monte Carmine. Degraus de pedra estreitos sobem as encostas dos montes, flanqueados por grupos de casas de pedra de dois andares e telhas vermelhas.

Durante séculos, os paesani, ou camponeses, de Roseto trabalharam nas pedreiras de mármore das montanhas em torno da cidade ou cultivaram os campos no vale abaixo, descendo de 6 a 8km de manhã e, depois, fazendo o longo percurso de volta à noite. A vida era dura. Os moradores desse lugar mal sabiam ler, eram paupérrimos e não tinham muita esperança de melhorar economicamente. Foi quando no final do século XIX chegou à região a notícia de que havia uma terra de oportunidades do outro lado do oceano.

Em janeiro de 1882, um grupo de 11 moradores da cidade – 10 homens e um menino – zarparam para Nova York. Passaram a primeira noite nos Estados Unidos dormindo no chão de uma taverna em Mulberry Street, na Pequena Itália de Manhattan. Depois se aventuraram para o oeste, até encontrarem trabalho numa pedreira de ardósia a 145km da cidade, perto de Bangor, Pensilvânia. No ano seguinte, mais 15 pessoas de Roseto trocaram a Itália pela América, e vários membros desse grupo foram se juntar aos que já haviam chegado. Esses novos imigrantes, por sua vez, enviaram notícias a Roseto sobre a promessa do Novo Mundo. Em pouco tempo, outros grupos de conterrâneos seus começaram a fazer as malas e rumar para a Pensilvânia. O pequeno fluxo inicial de imigrantes acabou se transformando numa torrente. Em 1894, cerca de 1.200 habitantes de Roseto solicitaram passaportes para os Estados Unidos, deixando ruas inteiras de sua cidade natal completamente abandonadas.

Essas pessoas começaram a comprar terras numa encosta rochosa, ligada a Bangor por apenas uma trilha de carroça íngreme e sulcada. Construíram grupos de casas de pedra de dois andares, com tetos de ardósia, em ruas estreitas que se estendiam de alto a baixo na encosta. Ergueram uma igreja e batizaram-na de Nossa Senhora do Monte Carmelo. A via principal onde ela se localizava ganhou o nome de avenida Garibaldi, em homenagem ao grande herói da unificação italiana. No princípio, chamaram sua cidade de Nova Itália. Mas logo mudaram o nome para Roseto, que pareceu mais apropriado, pois quase todos os seus moradores eram procedentes da mesma aldeia na Itália.

Em 1896, um jovem e dinâmico sacerdote – padre Pasquale de Nisco – assumiu a Igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo. De Nisco criou sociedades espirituais e organizou festas. Incentivou as pessoas a limpar os terrenos e a plantar cebola, feijão, batata e árvores frutíferas nos grandes quintais de suas casas. Distribuiu sementes e mudas. Roseto ganhou vida. A população passou a criar porcos e a cultivar uvas para o vinho caseiro. Escolas, um parque, um convento e um cemitério foram construídos. Pequenas lojas, confeitarias, restaurantes e bares começaram a se instalar ao longo da Avenida Garibaldi. Mais de 12 fábricas surgiram, produzindo blusas para o comércio de roupas.

Na vizinha Bangor, a população era predominantemente galesa e inglesa. Na outra cidade mais próxima, a concentração era de alemães. Dadas as relações hostis entre ingleses, alemães e italianos naquela época, Roseto continuou a abrigar exclusivamente sua própria população. Quem subisse e descesse suas ruas nas primeiras décadas do século XX ouviria apenas italiano, mas não qualquer italiano – somente o típico dialeto sulista de Foggia, falado na Roseto europeia. A Roseto americana era seu próprio mundo minúsculo e auto-suficiente – praticamente desconhecido pela sociedade em volta. E poderia ter permanecido assim não fosse um homem chamado Stewart Wolf.

Wolf era médico. Especialista em estômago e digestão, lecionava na Faculdade de Medicina da Universidade de Oklahoma. Passava os verões numa fazenda na Pensilvânia, não longe de Roseto – embora isso não significasse grande coisa, pois a cidade estava tão concentrada em seu próprio mundo que era possível morar ao lado e não saber muito sobre ela. “Certa vez – acho que no final da década de 1950 –, eu estava lá e fui convidado para dar uma palestra na sociedade médica local”, Wolf contou, anos depois, numa entrevista. “Após a apresentação, um dos médicos me chamou para tomar uma cerveja. Enquanto bebíamos, ele disse: ‘Pratico a medicina há 17 anos. Recebo pacientes de toda a região, mas raramente encontro alguém de Roseto com menos de 65 anos que tenha doença cardíaca.”

Wolf ficou surpreso. Tratava-se da década de 1950, anos antes do advento dos remédios que reduzem o colesterol e das rigorosas medidas de prevenção de problemas cardíacos. Os infartos constituíam uma epidemia nos Estados Unidos – eram a principal causa de mortes em homens com menos de 65 anos. A experiência mostrava que era impossível ser médico naquela época e não se deparar com esse tipo de doença.

Wolf decidiu investigar. Conseguiu o apoio de alguns alunos e colegas da Universidade de Oklahoma. Eles reuniram os atestados de óbito dos moradores da cidade, procurando os mais antigos que conseguissem obter. Analisaram os registros médicos, leram os históricos e traçaram as genealogias das famílias. “Decidimos fazer um estudo preliminar. Começamos em 1961. O prefeito permitiu que usássemos a sala do conselho municipal. Instalamos pequenas cabines para coletar sangue e fazer eletrocardiogramas. Ficamos lá durante quatro semanas. Depois, as autoridades nos cederam a escola, onde trabalhamos durante o verão. Convidamos a população inteira de Roseto para ser testada”, conta Wolf.

Os resultados foram surpreendentes. Em Roseto, quase ninguém com menos de 55 anos havia morrido de ataque cardíaco ou mostrava sintomas de problemas do coração. Para homens acima de 65 anos, a taxa de mortalidade por doença cardíaca era cerca de metade da que se registrava nos Estados Unidos de modo geral. Além disso, a taxa de mortalidade por todas as causas naquela cidade era, espantosamente, 30 a 35% menor do que o estimado.

Wolf convidou para ajudá-lo o amigo John Bruhn, sociólogo da Universidade de Oklahoma. “Contratei estudantes de medicina e alunos de sociologia como entrevistadores. Fomos de casa em casa em Roseto. Conversamos com toda pessoa maior de 21 anos”, Bruhn se lembra. Embora isso tenha acontecido há mais de 50 anos, ele deixou escapar uma sensação de espanto ao mencionar o que descobrira. “Não havia suicídios, alcoolismo nem vício de drogas. O número de crimes era mínimo. Ninguém dependia da previdência social. Então procuramos casos de úlcera péptica. Não havia. Aquelas pessoas estavam morrendo de velhice. Nada mais.”

Os colegas de profissão de Wolf tinham um nome para um lugar como Roseto – uma cidade que estava à margem da experiência do dia-a-dia, onde as regras normais não se aplicavam. Roseto era uma outlier.

2.

A primeira hipótese imaginada por Wolf foi a de que os habitantes de Roseto seguiam práticas alimentares do Velho Mundo que os tornavam mais saudáveis do que os demais americanos. Mas em pouco tempo ele constatou que isso não era verdade. Aquelas pessoas cozinhavam com banha de porco, e não com azeite de oliva, a saudável opção usada na cozinha mediterrânea. Na Itália, a pizza era uma crosta fina com sal, azeite e talvez anchovas, tomate e cebola. Na Pensilvânia, ela combinava massa de pão com salsicha, pepperoni, salame, presunto e às vezes ovos. Doces como biscotti e taralli, que na Itália costumavam ser reservados para o Natal e a Páscoa, em Roseto eram consumidos o ano inteiro. Quando Wolf pediu que nutricionistas analisassem os hábitos alimentares da população local, constatou-se que 41% das calorias – uma porcentagem imensa – eram provenientes de gorduras. E nenhum morador daquela cidade acordava de madrugada para praticar ioga ou correr 10km. Muitos eram fumantes inveterados e enfrentavam a obesidade.

Se a causa daquela saúde acima da média não estava na dieta nem na prática de exercícios físicos, estaria então na genética? Como aquelas pessoas constituíam um grupo coeso originário da mesma região da Itália, Wolf passou a considerar a possibilidade de que elas pertencessem a uma estirpe particularmente robusta, com grande resistência a doenças. Então, rastreou parentes desses indivíduos em outras regiões dos Estados Unidos para ver se eles compartilhavam a saúde notável dos primos da Pensilvânia. Não foi o caso.

Wolf examinou em seguida a própria região de Roseto. Será que viver nos contrafortes do leste da Pensilvânia poderia oferecer algum benefício à saúde? As duas cidades mais próximas dali eram Bangor, situada um pouco abaixo dos montes, e Nazareth, a alguns quilômetros de distância. Ambas tinham mais ou menos o tamanho de Roseto e eram habitadas por imigrantes europeus também muito trabalhadores. Wolf examinou os registros médicos das duas cidades. Para homens acima de 65 anos, as taxas de mortalidade por doenças cardíacas em Nazareth e Bangor eram cerca de três vezes mais altas do que em Roseto. Outra pista falsa.

Wolf passou a desconfiar de que o segredo de Roseto não era nada que haviam imaginado, como dieta, exercícios físicos, genes e geografia – tinha que ser a própria Roseto. À medida que começaram a caminhar pela cidade e a falar com os moradores, Wolfe Bruhn descobriram o motivo. Observaram como as pessoas interagiam, parando para conversar em italiano na rua ou cozinhando umas para as outras nos quintais. Tomaram conhecimento dos clãs familiares que se mantinham sob a estrutura social do lugar. Viram como em muitas casas três gerações moravam sob o mesmo teto – e o respeito dedicado aos avós. Foram à missa na Igreja Nossa Senhora do Monte Carmelo e observaram o efeito unificador e calmante daquele ambiente. Contaram 22 organizações cívicas em uma cidade com pouco menos de 2 mil pessoas. Perceberam o espírito igualitário particular da comunidade, que desestimulava os ricos a ostentar o sucesso e ajudava os malsucedidos a encobrir seus fracassos.

Ao transplantarem a cultura paesani do sul da Itália para os montes do leste da Pensilvânia, aquelas pessoas criaram uma estrutura social altamente protetora que era capaz de isolá-las das pressões do mundo moderno. Elas eram saudáveis por causa do lugar onde viviam, do mundo que haviam criado para si mesmas em sua minúscula cidade nas montanhas.

“Ainda me lembro de quando fui a Roseto pela primeira vez. Naquela época víamos três gerações reunidas nas refeições em família. Havia todas aquelas padarias, as pessoas subindo e descendo as ruas, sentando-se nas varandas para conversar umas com as outras, as fábricas de blusas onde as mulheres trabalhavam durante o dia enquanto os homens se ocupavam nas pedreiras de ardósia. Aquilo era mágico”, diz Bruhn.

Quando Bruhn e Wolf apresentaram suas descobertas à comunidade médica, enfrentaram uma grande reação de ceticismo. Eles participaram de conferências em que seus colegas estavam exibindo longas relações de dados, dispostos em gráficos complexos, para se referir a um tipo específico de gene ou de processo fisiológico. Eles, por sua vez, estavam falando dos benefícios misteriosos e mágicos de parar para conversar com as pessoas na rua e dos efeitos positivos de familiares de três gerações viverem sob o mesmo teto. Segundo o pensamento convencional da época, uma vida longa dependia, em grande parte, de quem éramos, ou seja, dos nossos genes. E também das decisões que tomávamos em relação à escolha dos alimentos, da nossa opção quanto à prática de exercícios físicos e, ainda, da eficácia do sistema médico. Ninguém estava acostumado a associar a saúde à comunidade.

Wolf e Bruhn tiveram que convencer a área médica a pensar na saúde e nas doenças cardíacas de um modo totalmente diferente. Afinal, não dá para entender por que alguém é saudável analisando apenas suas opções ou ações pessoais. É necessário olhar além do indivíduo. E também conhecer a cultura da qual ele faz parte, saber quem são seus amigos, sua família e a cidade de origem de seus familiares. É preciso ainda aceitar a ideia de que os valores do mundo que habitamos e as pessoas que nos cercam exercem um grande efeito em quem nós somos. Neste livro, quero fazer por nossa compreensão do sucesso o que Stewart Wolffez pelo entendimento que agora temos da saúde.

P A R T E 1

O P O R T U N I D A D E

C A P I T U L O 1

O “efeito Mateus”

“PORQUE A TODO AQUELE QUE TEM SERÁ DADO E TERÁ EM ABUNDÂNCIA; MAS, DAQUELE QUE NÃO TEM, ATÉ O QUE TEM LHE SERÁ TIRADO.”

– MATEUS, 25:29

1.

Num dia quente de primavera de 2007, os Medicine Hat Tigers e os Vancouver Giants enfrentaram-se pelo Campeonato Memorial Cup de hóquei no gelo em Vancouver, British Columbia. Os Tigers e os Giants eram os dois melhores times da Liga Canadense de Hóquei, que, por sua vez, é a melhor liga júnior de hóquei do mundo. Aqueles seriam os futuros astros do esporte: rapazes de 17 a 19 anos que vinham patinando e lançando discos desde que eram pouco mais do que bebês.

A partida foi transmitida em rede nacional. Nas ruas do centro de Vancouver, faixas do Memorial Cup pendiam dos postes. Os ingressos para as arquibancadas se esgotaram. Um longo tapete vermelho foi estendido sobre o gelo, e o locutor anunciou pelo alto-falante alguns nomes ilustres. Primeiro, chegou o governador da província British Columbia, Gordon Campbell. Depois, em meio a aplausos calorosos, surgiu Gordie Howe, um dos maiores jogadores de hóquei de todos os tempos. “Senhoras e senhores, o Sr. Hóquei!”, bradou o locutor.

Nos 60 minutos seguintes, os dois times jogaram uma partida animada e agressiva. O Vancouver Giants marcou o primeiro gol, bem no início do segundo período, num rebote de Mario Bliznak. No final do segundo período, foi a vez do Medicine Hat Tigers, quando o artilheiro do time, Darren Helm, deu uma tacada rápida pelo goleiro adversário, Tyson Sexsmith. O Vancouver reagiu no terceiro período, marcando o gol decisivo do jogo e, depois, o último.

Após a partida, os atletas, suas famílias e repórteres de todo o Canadá se aglomeraram no vestiário do time vencedor. A fumaça de charuto impregnava o ar, assim como o cheiro de champanhe e do suor que ensopava o equipamento de hóquei. Na parede, um cartaz pintado à mão: “Enfrente a Luta.” No centro do vestiário, o técnico do Giants, Don Hayes, tinha os olhos cheios d’água. “Estou tão orgulhoso desses caras”, ele disse. “Olhe em volta. Não há um jogador que não tenha vestido a camisa do time.”

O hóquei canadense é uma meritocracia. Milhares de meninos começam a praticar o esporte como “noviços” antes mesmo de ingressarem no jardim-de-infância. Daquele ponto em diante, existem ligas para todas as faixas etárias, e a cada um desses níveis os jogadores são selecionados, classificados e avaliados. Os melhores são escolhidos e treinados para o patamar seguinte. Quando atingem o nível júnior, em meados da adolescência, eles já se encontram separados em quatro categorias. As chamadas house leagues (equipes locais, como as de escolas) são formadas por amadores. A liga de hóquei Júnior B compreende equipes de pequenas cidades do interior do Canadá. Existem ainda a liga Júnior A, que está um passo acima da Júnior B, e a Major Júnior A, no alto da pirâmide. Quando um time da Major Júnior A disputa o Memorial Cup, isso significa que ele está acima do topo da pirâmide.

É assim que a maioria dos esportes seleciona seus futuros astros. É desse modo que o futebol está organizado na Europa e na América do Sul. Também é dessa maneira que os atletas olímpicos são escolhidos. Isso não difere muito da forma como o universo da música clássica seleciona virtuoses, como o mundo do balé seleciona bailarinos e como o sistema educacional de elite seleciona cientistas e intelectuais. É lançada uma gigantesca rede, sobre pessoas na idade mais prematura possível, para que as melhores e mais brilhantes sejam descobertas e treinadas.

O dinheiro não compra o ingresso de ninguém na liga Major Júnior A. Não importa quem sejam os pais e os avós do atleta nem o tipo de negócio que sua família administra. Não faz diferença se ele vive no ponto mais remoto de uma província no extremo norte do Canadá. Se esse jogador for verdadeiramente habilidoso, a vasta rede de olheiros e caçadores de talentos do hóquei o encontrará. E, se ele estiver disposto a se esforçar para desenvolver essa aptidão, o sistema o recompensará. O sucesso no hóquei baseia-se no mérito individual – essas duas palavras são importantes. Os atletas são avaliados por seu próprio desempenho, não pela atuação de outra pessoa. E com base na sua capacidade, não em um fato arbitrário.

Será que é assim mesmo?

2.

Este é um livro sobre outliers – homens e mulheres que fazem coisas fora do comum. Ao longo dos capítulos, apresentarei a você diversos tipos de indivíduos que se enquadram nessa categoria, entre gênios, empresários poderosos, astros do rock e programadores de softwares. Vamos descobrir os segredos de um advogado de renome, verificar o que distingue os melhores pilotos daqueles que causam desastres aéreos e entender por que os asiáticos são tão bons em matemática. E, enquanto estivermos examinando a vida de algumas personalidades – os capazes, os talentosos e os determinados –, defenderei a seguinte tese: há algo profundamente errado com o modo como entendemos o sucesso.

Qual é a pergunta que sempre fazemos sobre as pessoas bem-sucedidas? Queremos saber como elas são: seu tipo de personalidade, nível de inteligência, estilo de vida e talentos especiais inatos. E presumimos que são essas qualidades individuais que explicam seu sucesso.

Nas autobiografias publicadas a cada ano por bilionários, empreendedores, astros de rock e celebridades, a história é sempre a mesma: nosso herói nasce em circunstâncias modestas e, graças ao seu talento e à sua garra, abre caminho até o topo. Na Bíblia, José é vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas, em virtude do seu próprio brilho e capacidade, consegue ascender a uma posição importante, tornando-se o braço direito do faraó. Nos célebres romances que Horatio Alger escreveu no século XIX, rapazes nascidos na pobreza em Nova York enriquecem valendo-se de uma combinação de obstinação e iniciativa. “Acredito que, em termos gerais, é uma desvantagem”, disse Jeb Bush sobre o que significou, para a sua carreira nos negócios, o fato de ter sido filho de um presidente norte-americano, irmão de um presidente americano e neto de um rico senador e banqueiro de Wall Street. Na disputa pelo cargo de governador da Flórida, ele se referiu diversas vezes a si mesmo como um self-made man, ou seja, um homem que se fez sozinho. Uma indicação da intensidade com que associamos o sucesso exclusivamente ao esforço individual foi o fato de poucos se surpreenderem com essa definição.

“Ergam a cabeça”, disse Robert Winthrop diante de uma multidão, anos atrás, na inauguração de uma estátua do herói da independência americana Benjamin Franklin, “e vejam a imagem do homem que veio do nada, que nada deveu à família e a protetores, que não usufruiu as vantagens da educação básica – agora totalmente disponíveis a todos –, que realizou os serviços mais subalternos na juventude, mas que viveu até ser recebido por reis e morreu deixando um nome que o mundo jamais esquecerá.”

Neste livro, pretendo convencê-lo de que esse tipo de explicação pessoal para o sucesso não funciona. Ninguém surge do nada. Devemos alguma coisa à família e a protetores. Aqueles que são recebidos por reis podem dar a impressão de que fizeram tudo sozinhos. Na verdade, porém, eles são, invariavelmente, os beneficiários de vantagens ocultas, oportunidades extraordinárias e legados culturais que lhes permitiram aprender, trabalhar duro e entender o mundo de uma forma que os outros não conseguem. O lugar e a época em que crescemos fazem diferença. A cultura a que pertencemos e os legados transmitidos por nossos ancestrais moldam os padrões de nossas realizações de formas inimagináveis. Em outras palavras, não basta querer saber como são as pessoas de sucesso. Somente perguntando de onde elas são poderemos deslindar a lógica por trás de quem é ou não bem-sucedido.

Os biólogos costumam falar da “ecologia” de um organismo: o carvalho mais alto da floresta não ostenta essa qualidade apenas porque se originou do fruto mais resistente. Ele também é o mais alto porque nenhuma outra árvore bloqueou a luz solar em sua direção, porque o solo à sua volta era profundo e fértil, porque nenhum coelho roeu sua casca quando esta ainda era nova e porque nenhum lenhador o derrubou antes que ele estivesse completamente desenvolvido. Todos nós sabemos que as pessoas bem-sucedidas se originam de sementes resistentes. Mas será que temos informações suficientes sobre a luz solar que as aqueceu, o solo onde deitaram as suas raízes e os coelhos e lenhadores dos quais conseguiram escapar? Este não é um livro sobre árvores altas, mas sobre florestas – e o hóquei é um bom ponto de partida porque a explicação para quem chega ao topo nesse esporte é bem mais interessante e complicada do que parece. Na verdade, é muito peculiar.

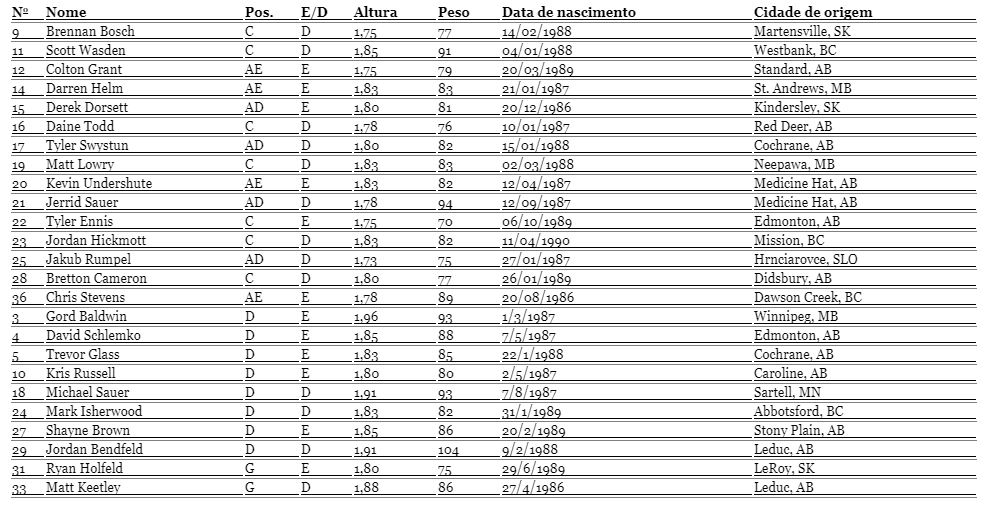

A seguir, reproduzo a lista de jogadores do Medicine Hat Tigers em 2007. Dê uma boa olhada e veja se consegue descobrir alguma coisa estranha.

Posições: AE = ala esquerda, AD = ala direita, C= centro, D = defesa, G = goleiro.

Encontrou algo interessante? Não se sinta mal caso não tenha descoberto nada, porque, durante muitos anos no mundo do hóquei, ninguém conseguiu fazer isso. Somente em meados da década de 1980, o psicólogo canadense Roger Barnsley chamou pela primeira vez a atenção para o fenômeno da idade relativa.

Barnsley fora ao sul de Alberta com a esposa, Paula, e os dois filhos, assistir a uma partida do Lethbridge Broncos, um time que jogava na mesma liga Major Júnior A do Vancouver Giants e do Medicine Hat Tigers. Paula estava lendo o programa quando se deparou com uma lista de jogadores como aquela que você acabou de ver.

– Roger – ela disse –, você sabe quando esses rapazes nasceram?

Ele respondeu que sabia:

– Todos eles estão na faixa dos 16 aos 20 anos, portanto nasceram no final da década de 1960.

– Não, não – ela prosseguiu. – Em que mês?

“Pensei que a Paula estivesse louca”, disse Barnsley. Mas ele observou a lista, e, realmente, o que ela dissera lhe saltou à vista. Por algum motivo, havia um número incrível de datas de nascimento em janeiro, fevereiro e março.

Barnsley foi para casa naquela noite e verificou as datas de nascimento do maior número de jogadores de hóquei profissionais que conseguiu levantar. Encontrou o mesmo padrão. Ele, sua esposa e um colega, A. H. Thompson, coletaram então estatísticas sobre todos os jogadores da Liga Júnior de Hóquei de Ontário. A história se repetiu. Mais jogadores haviam nascido em janeiro do que em qualquer outro mês, e por uma diferença esmagadora. O segundo mês de nascimento mais frequente? Fevereiro. O terceiro? Março. Barnsley constatou que o número de jogadores da Liga de Hóquei de Ontário nascidos em janeiro era quase cinco vezes e meia maior do que o de nascidos no final do ano, em novembro. Ele investigou os dados dos times de primeira linha formados por meninos de 11 anos e 13 anos – atletas selecionados para as equipes de elite que viajam. A constatação foi a mesma. Analisou também a composição da Liga Nacional de Hóquei. Novamente, obteve resultados idênticos. Quanto mais pesquisava, mais motivos Barnsley tinha para acreditar que não estava diante de uma ocorrência casual, e sim de uma lei absoluta do hóquei canadense: em todos os grupos de elite desse esporte – os melhores entre os melhores –, 40% dos garotos aniversariam entre janeiro e março; 30%, entre abril e junho; 20%, entre julho e setembro; e 10%, entre outubro e dezembro.

“Em todos os meus anos de psicologia, nunca havia me deparado com um efeito dessa dimensão”, afirma Barnsley. “Não é preciso fazer nenhuma análise estatística. Basta observar.”

Examine de novo a lista de jogadores do Medicine Hat. Consegue ver agora? Dezessete dos 25 jogadores do time nasceram em janeiro, fevereiro, março ou abril.

Livros relacionados

Livro 'Qual É o Seu Sonho?' por Simon Squibb

Livro 'Sempre diga obrigado' por Jim Edwards

Livro 'Não se esqueça!' por Mario Sergio Cortella

Livro 'Pense Rápido, Fale Melhor' por Matt Abrahams

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.