Um novo jeito de enxergar a história. A maior parte da história é hierárquica: descreve papas, presidentes e líderes revolucionários. Porém, e se a razão disso for apenas o fato de as hierarquias criarem os arquivos históricos? E se estivermos ignorando redes igualmente poderosas, mas menos visíveis — deixando-as para os defensores de teorias conspiratórias, com seus sonhos de illuminati todo-poderosos? O século XXI tem sido chamado de a era das redes. No entanto, em A praça e a torre, Niall Ferguson argumenta que as redes sociais não são um fenômeno novo. Desde as gráficas e pregadores que fizeram a reforma aos maçons que lideraram a Revolução Norte-Americana, passando pelo Iluminismo, as grandes guerras e até a recessão econômica de 2008/2009, foram as redes que abalaram a ordem vigente. Ao longo da História, hierarquias alojadas em altas torres governavam…

Editora: Crítica; Edição: 1st (20 de janeiro de 2019); Páginas: 608 páginas; ISBN-10: 8542215001; ISBN-13: 978-8542215007; ASIN: B07MBDM9ZZ

Clique na imagem para ler o livro

Biografia do autor: Nascido em 1964, Niall Ferguson é um dos mais renomados historiadores da Grã-Bretanha. Leciona na Universidade Harvard e é pesquisador na Universidade Stanford. Escreve regularmente para jornais e revistas do mundo inteiro. Apresentou uma série de documentários na TV britânica – sendo que um deles, A ascensão do dinheiro, ganhou o Emmy. É autor de quinze livros, muitos deles bestsellers e publicados no Brasil pela Editora Planeta. Ferguson divide o seu tempo entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Para maiores informações, acesse o site www.niallferguson.com

Leia trecho do livro

Se eu rompesse [o meu silêncio], perderia as forças; mas, enquanto me mantivesse calado, conteria o meu inimigo numa teia invisível.

George MacDonald

Sumário

Prefácio: O historiador interconectado

PARTE 1

Introdução: Redes e hierarquias

1. O mistério dos illuminati

2. A nossa era interconectada

3. Redes, redes para todos os lados

Prefácio

O historiador interconectado

Vivemos num mundo interconectado, ou é isso que nos dizem constantemente. A palavra network (rede), raramente utilizada antes do fim do século XIX, é hoje usada em excesso tanto como verbo quanto como substantivo na língua inglesa. Para o jovem ambicioso que está por dentro das coisas, vale sempre a pena ir à próxima festa, não importa quão tarde seja, a fim de ampliar a rede de contatos (networking). Dormir talvez seja tentador, mas o medo de perder uma oportunidade é aterrador. Por outro lado, para o velho descontente que está do lado de fora, a palavra “rede” tem outra conotação. Cresce a suspeita de que o mundo é controlado por redes poderosas e exclusivas: os banqueiros, a elite governante, o Sistema, os judeus, os maçons, os illuminati. Quase tudo o que é escrito seguindo essas linhas é bobagem. No entanto, parece improvável que as teorias conspiratórias fossem tão persistentes se essas redes não existissem de nenhuma forma.

O problema com os que defendem essas teorias conspiratórias é que, estando do lado de fora e sentindo-se lesados, eles invariavelmente têm dificuldades para entender e interpretar o modo como as redes operam. Em particular, eles tendem a partir do princípio de que redes de elite controlam em segredo e com facilidade as estruturas formais do poder. A minha pesquisa — assim como a minha própria experiência — indica que não é esse o caso. Pelo contrário, as redes informais costumam ter uma relação altamente ambivalente, às vezes até hostil, com as instituições estabelecidas. Os historiadores profissionais, em contraste, tendiam até há bem pouco tempo a ignorar, ou pelo menos subestimar, o papel das redes. Mesmo hoje, a maioria dos historiadores acadêmicos prefere estudar os tipos de instituição que criam e conservam arquivos, como se aquelas que não deixam um rastro de papel organizado simplesmente não contassem. Reitero que a minha pesquisa e a experiência me ensinaram a ter cautela diante da tirania dos arquivos. Muitas vezes, as maiores mudanças na história são os feitos de grupos de pessoas organizados de maneira informal e com pouca documentação.

Este livro é sobre o fluxo e refluxo irregular da história. Ele distingue as longas épocas em que as estruturas hierárquicas dominaram a vida humana das eras mais raras e dinâmicas em que as redes foram favorecidas, graças em parte às mudanças na tecnologia. Em termos simples: quando a hierarquia é a ordem do dia, o poder de cada um equivale ao do seu degrau na escada organizacional de um Estado, corporação, ou instituição sistematizada de modo similar. Quando as redes têm a vantagem, o poder de cada um equivale ao da sua posição em um ou mais grupos sociais estruturados horizontalmente. Como veremos, essa dicotomia entre hierarquias e redes é uma simplificação exagerada. Mesmo assim, algumas revelações pessoais talvez ilustrem a sua utilidade como ponto de partida.

Na noite de fevereiro de 2016 em que escrevi o primeiro esboço deste prefácio, compareci à festa de lançamento de um livro. O anfitrião era o ex-prefeito de Nova York. O autor cuja obra havíamos nos reunido para prestigiar era um colunista do Wall Street Journal e havia sido no passado escritor de discursos presidenciais. Eu estava lá a convite do editor-chefe da Bloomberg News, a quem conheço porque frequentamos a mesma faculdade em Oxford há mais de um quarto de século. Na festa, saudei e conversei brevemente com cerca de dez pessoas, entre elas: o presidente do Conselho de Relações Exteriores; o diretor executivo da Alcoa Inc., uma das maiores empresas industriais dos Estados Unidos; o editor das páginas de comentários do Wall Street Journal; um apresentador da Fox News; uma participante do Colony Club de Nova York e o marido dela; um jovem redator de discursos que se apresentou dizendo que havia lido um dos meus livros (sem dúvida, a maneira correta de iniciar uma conversa com um professor).

Em certo nível, o motivo pelo qual eu estava naquela festa era óbvio. O fato de eu ter trabalhado em várias universidades bem conhecidas — Oxford, Cambridge, Nova York, Harvard e Stanford —automaticamente me torna parte de múltiplas teias de ex-alunos de faculdade. Como consequência do meu trabalho como escritor e professor, também me juntei a várias redes econômicas e políticas como o Fórum Econômico Mundial e as reuniões de Bilderberg. Sou membro de três clubes em Londres e um em Nova York. Atualmente, faço parte da comissão de diretores de três entidades corporativas: uma administradora de bens global, um think tank inglês e um museu em Nova York.

Entretanto, apesar de eu ser relativamente bem relacionado, não tenho quase nenhum poder. Um aspecto interessante da festa foi que o ex-prefeito usou a oportunidade, em seu curto discurso de boas-vindas, para indicar (sem muito entusiasmo) que estava cogitando entrar, como candidato independente, na disputa para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Porém, como cidadão britânico, eu não poderia nem mesmo votar nessa eleição. E o meu apoio de forma nenhuma aumentaria as chances dele ou de qualquer outro candidato. Devido à minha posição como acadêmico, a esmagadora maioria dos norte-americanos imagina que sou completamente desvinculado da vida real das pessoas comuns. Diferentemente dos meus antigos colegas de Oxford, não controlo as admissões de graduandos. Quando dava aulas em Harvard, eu podia dar notas boas ou medíocres a meus alunos, mas não tinha de fato nenhum poder para impedir nem mesmo o mais fraco deles de se formar. Eu tinha apenas um entre muitos votos do corpo docente sênior quando eram decididas as admissões para o doutorado; mais uma vez, nenhum poder. Exerço algum poder sobre as pessoas que trabalham para a minha firma de consultoria, mas em cinco anos despedi no total um empregado apenas. Sou pai de quatro filhos, mas a minha influência — o que se dirá do meu poder — sobre três deles é mínima. Até o caçula, aos 5 anos, já está aprendendo a desafiar a minha autoridade.

Em resumo, simplesmente não sou uma pessoa muito hierárquica. Por escolha, sou mais o tipo que opera em redes. Quando era aluno de graduação, desfrutei da falta de estratificação da vida universitária, em especial da profusão de sociedades organizadas de modo informal. Juntei-me a muitas delas e compareci, com pouca regularidade, às reuniões de poucas. Minhas duas experiências favoritas em Oxford foram tocar o contrabaixo em um quinteto de jazz — um conjunto que até hoje se orgulha de não ter um líder — e participar das reuniões de um pequeno clube conservador de debates chamado Canning. Optei por me tornar acadêmico porque, quando tinha vinte e poucos anos, eu preferia ardentemente a liberdade ao dinheiro. Ao ver meus contemporâneos e seus pais empregados em estruturas de administração verticais tradicionais, estremeci. Ao observar os mestres de Oxford que me ensinavam — membros de uma entidade corporativa medieval, cidadãos de uma antiga república de letras, soberanos em seus estudos livrescos —, senti o impulso irresistível de seguir os seus vagarosos passos em sapatos de couro. Quando a vida acadêmica se provou bem menos remunerada do que as mulheres na minha vida esperavam, batalhei para ganhar dinheiro sem me submeter à indignidade de um emprego real. Como jornalista, eu optava por trabalhar como freelancer, no máximo como empregado em tempo parcial, de preferência a ser colunista contratado. Quando passei para a televisão, eu escrevia e me apresentava como um agente independente, e mais tarde construí a minha própria empresa de produção. O espírito empreendedor combina com o meu amor pela liberdade, embora eu diga que fundei empresas mais para me manter livre do que para enriquecer. O que aprecio mais é escrever livros sobre assuntos que me interessam. Os melhores projetos — a história dos bancos dos Rothschild, a carreira de Siegmund Warburg, a vida de Henry Kissinger — chegaram até mim por meio da minha rede de contatos. Apenas muito recentemente me dei conta de que são também livros sobre redes.

Alguns entre os meus contemporâneos buscaram fortuna; poucos a obtiveram sem pelo menos um período de trabalho escravo, em geral a serviço de um banco. Outros buscaram poder; esses também escalaram a hierarquia de seus partidos e decerto se espantam hoje com as indignidades por que passaram um dia. Há humilhações nos primeiros anos da vida acadêmica, sem dúvida, mas nada comparável a ser estagiário da Goldman Sachs ou modesto voluntário de campanha para um candidato derrotado de um partido da oposição. Entrar na hierarquia significa se rebaixar, pelo menos a princípio. Hoje, porém, alguns dos meus colegas de classe de Oxford estão no topo de poderosas instituições no papel de ministros ou diretores executivos. As decisões que tomam têm o potencial de afetar de forma direta a distribuição de milhões, se não bilhões de dólares, e às vezes até o destino de nações. A esposa de um contemporâneo de Oxford que entrou na política certa vez se queixou para ele sobre as longas horas de trabalho, a falta de privacidade, o baixo salário e os raros feriados de que ele desfrutava — além da insegurança no emprego, que é inerente numa democracia. “Mas o fato de que eu aturo tudo isso”, respondeu ele, “apenas prova quão maravilhoso é o poder”.

Será que é mesmo? E melhor hoje fazer parte de uma rede, que dá influência, do que de uma hierarquia, que oferece poder? Qual descreve melhor a sua posição? Todos nós somos necessariamente membros de mais de uma estrutura hierárquica. Somos quase todos cidadãos de pelo menos um Estado. Muitos de nós somos empregados de pelos menos uma corporação (e uma quantidade surpreendentemente alta das corporações do mundo é ainda controlada pelo Estado de maneira direta ou indireta). A maioria das pessoas com menos de 20 anos de idade no mundo desenvolvido provavelmente está em algum tipo ou outro de instituição educacional; não importa o que essas instituições aleguem, a estrutura delas é fundamentalmente hierárquica. (É verdade que a presidente de Harvard tem poder bastante limitado sobre um professor com estabilidade no emprego; mas ela e a hierarquia dos reitores que lhe respondem exerce uma grande quantidade de poder sobre todos os outros, desde o mais brilhante professor até o mais humilde aluno do primeiro ano.) Um número significativo de jovens em todo o mundo — mesmo que seja bem menor do que na maior parte dos últimos quarenta séculos — está cumprindo serviço militar, por tradição a mais hierárquica das atividades. Se você “responde” a alguém, mesmo que seja apenas a um conselho administrativo, então faz parte de uma hierarquia. Quanto mais pessoas respondem a você, mais longe você está do pé da montanha.

Contudo, a maioria de nós pertence a mais redes do que a hierarquias, e com isso não quero dizer apenas que temos contas no Facebook, no Twitter ou em uma das outras redes de computador que surgiram na internet nos últimos dez anos. Temos redes de parentes (poucas famílias no mundo ocidental de hoje são hierárquicas), de amigos, de vizinhos, de pessoas que compartilham os nossos interesses. Somos ex-alunos de instituições educacionais. Somos torcedores de times de futebol. Somos membros de clubes e sociedades, ou apoiadores de instituições de caridade. Até a nossa participação nas atividades de instituições com estrutura hierárquica como igrejas ou partidos políticos têm maior relação com redes do que com trabalho, pois participamos como voluntários e não temos expectativa de compensação monetária.

Os mundos das hierarquias e redes se encontram e interagem. Dentro de qualquer grande corporação há redes bem distintas do “organograma” oficial. Quando um chefe é acusado de favoritismo por alguns funcionários, a insinuação é que alguns relacionamentos informais estão tomando precedência sobre o processo formal de promoções administrado pelo “Departamento de Recursos Humanos” no quinto andar. Quando funcionários de firmas diferentes se encontram para beber após o trabalho, eles passam da torre vertical da corporação para a praça horizontal da rede social. De modo crucial, quando um grupo de indivíduos se reúne, e cada um tem poder em uma estrutura hierárquica diferente, essa rede de contatos pode levar a consequências profundas. Em seus romances sobre o casal Palliser, Anthony Trollope captou de forma memorável a diferença entre poder formal e influência informal ao descrever políticos da era vitoriana se condenando mutuamente em público na Câmara dos Comuns e depois trocando confidências íntimas na rede de clubes de Londres aos quais pertenciam. Neste livro, quero demonstrar que essas redes são encontradas em quase toda a história humana e que são muito mais importantes do que a maioria dos livros de história leva seus leitores a acreditar.

Antigamente, como já mencionei, historiadores não primavam pela reconstrução de redes do passado. Elas eram negligenciadas em parte porque a pesquisa histórica tradicional utiliza sobremaneira como fonte de material os documentos produzidos por instituições hierárquicas como os Estados. As redes mantêm registros, mas estes não são tão fáceis de se encontrar. Recordo que, quando eu era um inexperiente aluno de pós-graduação, entrei nos Arquivos do Estado de Hamburgo e me indicaram uma sala desconcertante cheia de Findbücher – os enormes volumes com capas de couro, manuscritos em alemão arcaico mal legível, que constituíam o catálogo do arquivo. Esses, por sua vez, levavam a inúmeros relatórios, livros de atas e correspondências produzidos por todas as diferentes “delegações” da burocracia um tanto antiquada da cidade-Estado hanseática. Lembro-me vividamente de folhear os livros que correspondiam ao período que eu estava pesquisando e, para meu horror, descobrir que não havia uma única página que fosse do menor interesse. Imagine o meu intenso alívio, após algumas semanas de total desolação, quando me levaram para uma pequena sala com painéis de carvalho que abrigava os papéis particulares do banqueiro Max Warburg, cujo filho Eric eu conhecera por pura sorte num chá da tarde no consulado britânico. Em poucas horas, compreendi que a correspondência de Warburg com os membros da sua própria rede oferecia maior informação sobre a história da hiperinflação alemã do início da década de 1920 (meu tópico escolhido) do que todos os documentos do Staatsarchiv juntos.

No entanto, por muitos anos, como a maioria dos historiadores, fui casual na maneira como pensava e escrevia sobre as redes. Na minha mente, havia um vago diagrama que conectava Warburg aos outros membros da elite de negócios alemão-judaica por meio de vários laços de parentesco, parcerias e “afinidade eletiva”. Mas não me ocorreu pensar de modo rigoroso naquela rede. Contentei-me em pensar, de forma preguiçosa, nos seus “círculos” sociais, um termo muito imperfeito da arte. E receio que eu não tenha sido muito mais sistemático quando escrevi, anos mais tarde, a história dos bancos interconectados dos Rothschild. Concentrei-me demais na complexa genealogia da família, com seu sistema nada incomum de casamentos entre primos, e muito pouco na rede mais ampla de agentes e bancos afiliados que não foi menos importante em tornar aquela família a mais rica do mundo no século XIX. Em retrospecto, eu deveria ter prestado mais atenção àqueles historiadores de meados do século XX, como Lewis Namier e Ronald Syme, pioneiros em prosopografia (biografia coletiva), sobretudo como um modo de diminuir o papel da ideologia como ator histórico autônomo. No entanto, os esforços deles não chegaram a constituir uma análise formal de rede. Além disso, eles foram suplantados por uma geração de historiadores sociais (socialistas) que estava determinada a apontar as classes ascendentes e decadentes como propulsoras da mudança histórica. Eu havia aprendido que as elites de Vilfredo Pareto — desde os “notáveis” da França revolucionária até os Honoratioren da Alemanha guilhermina — em geral tinham mais importância dos que as aulas de Karl Man( para o processo histórico, mas não aprendera como analisar as estruturas de elite.

Este livro é uma tentativa de me redimir desses pecados de omissão. Conta a história da interação entre redes e hierarquias desde a Antiguidade até o passado bem recente. Junta noções teóricas de inúmeras disciplinas, que vão da economia à sociologia, da neurociência ao comportamento organizacional. A sua tese central é que as redes sociais sempre foram mais importantes na história do que foi concebido pela maioria dos historiadores, com sua fixação em organizações hierárquicas como os Estados — e especialmente em dois períodos. A primeira “era interconectada” seguiu a introdução da prensa tipográfica na Europa no fim do século XV e durou até o fim do século XVIII. A segunda — a nossa própria época — começou na década de 1970, embora eu argumente que a revolução tecnológica que associamos com o Vale do Silício tenha sido mais consequência do que causa de uma crise das instituições hierárquicas. O período intermediário, do fim da década de 1790 até o fim dos anos 1960, observou a tendência oposta: as instituições hierárquicas reestabeleceram o controle e conseguiram fechar ou cooptar as redes. O zênite do poder organizado de modo hierárquico ocorreu, na verdade, em meados do século XX — a era dos regimes totalitários e da guerra total.

Suspeito que eu não teria chegado a essa conclusão se não houvesse me decidido a escrever a biografia de um dos indivíduos mais adeptos das redes nos tempos modernos: Henry Kissinger. Foi quando cheguei à metade do projeto — com o volume I terminado e o volume II parcialmente pesquisado — que uma hipótese interessante me ocorreu. E se o sucesso, a fama e a notoriedade de Kissinger resultaram não só de seu poderoso intelecto e formidável força de vontade, mas também de sua habilidade excepcional para construir uma rede eclética de relacionamentos, não apenas com colegas nas administrações de Nixon e Ford, mas também com pessoas fora do governo: jornalistas, donos de jornais, embaixadores estrangeiros, chefes de Estado — e até produtores de Hollywood? Muito deste livro sintetiza (espero que sem simplificações exageradas) a pesquisa de outros estudiosos, todos os quais credito da maneira devida, mas em relação à rede de Kissinger ofereço uma tentativa inicial e, acredito, original de descrever a questão.

Um livro é em si o produto de uma rede. Eu gostaria de agradecer, antes de tudo, ao diretor e aos membros da Instituição Hoover, onde este livro foi escrito, assim como aos supervisores e doadores da entidade. Numa época em que a diversidade intelectual é a forma de diversidade que parece ser a menos valorizada nas universidades, a Hoover é um bastião raro, se não único, da inquisição livre e do pensamento independente. Eu também gostaria de agradecer aos meus antigos colegas de Harvard, que continuam a contribuir para o meu pensamento em minhas visitas ao Belfer Center na Escola Kennedy e no Centro de Estudos Europeus, e aos meus novos colegas na Escola Paul H. Nitze de Estudos Internacionais Avançados do Kissinger Center, na Universidade Johns Hopkins, e na Faculdade Shwarzman da Universidade Tsinghua em Pequim.

Obtive assistência de pesquisa inestimável de Sarah Wallington e Alice Han, assim como de Ravi Jacques e Olivia Ward-Jackson. Manny Rincon-Cruz e Keoni Correa ajudaram imensamente a melhorar a qualidade dos gráficos de redes e dos comentários. Recebi notas bastante perspicazes sobre trabalhos e apresentações relacionados de (para nomear apenas alguns dos que levaram suas ideias ao papel) Graham Allison, Pierpaolo Barbieri, Joe Barillari, Tyler Goodspeed, Micki Kaufman, Paul Schmelzing e Emile Simpson. Os primeiros rascunhos foram lidos por diversos amigos, colegas e especialistas cujo conselho busquei. Aqueles que reservaram algum tempo para me mandar as suas observações foram Ruth Ahnert, Teresita Alvarez – Bjelland, Marc Andreessen, Yaneer Bar-Yam, Joe Barillari, Alastair Buchan, Melanie Conroy, Dan Edelstein, Chloe Edmondson, Alan Fournier, Auren Hoffman, Emmanuel Roman, Suzanne Sutherland, Elaine Treharne, Calder Walton, e Caroline Winterer. Sobre a conclusão do livro, recebi comentários preciosos de William Burns, Henri de Castries, Mathias Dõpfner, John Elkann, Evan Greenberg, John Micklethwait e Robert Rubin. Por compartilharem suas ideias e me darem permissão de citar suas obras não publicadas, eu também gostaria de agradecer a Glenn Carroll, Peter Dolton, Paula Findlen, Francis Fukuyama, Jason Heppler, Matthew Jackson e Franziska Keller. Pela ajuda com a história dos illuminati, sou grato a Lorenza Castella, Reinhard Markner, Olaf Simons e Joe Wãges.

Como de hábito, Andrew Wylie e seus colegas, em especial James Pullen, representaram a minha pessoa e a minha obra com grande habilidade. E mais uma vez tive o privilégio de ter um livro meu editado por Simon Winder e Scott Moyers, que estão entre os mais criteriosos editores atualmente trabalhando no mundo de língua inglesa. Também não devo me esquecer do meu copidesque, Mark Handsley, e meu fiel revisor e amigo da Virgínia, Jim Dickson, e meu pesquisador de imagens, Fred Courtright.

Finalmente, meus agradecimentos aos meus filhos, Felix, Freya, Lachlan, e Thomas, que nunca reclamaram quando a atividade de escrever livros tomou precedência sobre o meu tempo com eles, e que se mantêm uma fonte de inspiração, assim como de orgulho e deleite. Minha esposa, Ayaan, tem tolerado com paciência o meu uso repetitivo das palavras “rede” e “hierarquia” em nossas conversas. Ela me ensinou mais do que imagina sobre ambas as formas de organização. Eu lhe agradeço também, com amor.

Dedico este livro a Campbell Ferguson, meu saudoso pai, cujo nome terá sido transmitido, a depender das minhas esperanças e preces, ao seu sexto neto quando este livro tiver sido publicado.

I

Introdução: Redes e Hierarquias

1

O mistério dos illuminati

Era uma vez, há quase dois séculos, uma rede secreta que tentou mudar o mundo. Fundada na Alemanha apenas dois meses antes das treze colônias britânicas na América do Norte terem declarado a sua independência, a organização se tornou conhecida como a Illuminatenorden – a Ordem dos Illuminati. Seu objetivo era ambicioso. De fato, seu fundador a chamara originalmente de Bund der Perfektibilisten (a Liga dos Perfectíveis). Como um dos membros da ordem recorda, nas palavras do fundador, esta era para ser:

uma associação que, por meio dos métodos mais sutis e seguros, terá como meta a vitória da virtude e da sabedoria sobre a estupidez e a malevolência; uma associação que fará as descobertas mais importantes em todos os campos da ciência, que ensinará os seus membros a se tornarem nobres e grandiosos, que lhes assegurará a recompensa garantida de sua perfeição completa neste mundo, que os protegerá de perseguições, da destruição e da opressão, e que atará as mãos do despotismo em todas as suas formas.

O objetivo derradeiro da ordem era “trazer a luz do entendimento com o sol da razão, que dissipará as nuvens da superstição e do preconceito”. “Minha meta é dar supremacia à razão”, declarou o fundador da ordem. Seus métodos eram, em retrospecto, educacionais. “A única intenção da liga”, segundo os seus Estatutos Gerais (1781), era “a educação, não por meios declamatórios, mas favorecendo e recompensando a virtude”. Contudo, os illuminati operariam como uma fraternidade estritamente secreta. Seus membros adotavam codinomes, em geral de procedência grega ou romana: o próprio fundador era “Irmão Spartacus”. Haveria três níveis ou graus de afiliação — Iniciante, Minerval* e Minerval Iluminado —, mas aos níveis inferiores eram dadas apenas as noções mais vagas sobre as metas e métodos da ordem. Rituais complexos de iniciação foram criados — entre eles, o juramento de guardar segredo, cuja violação seria punida com o método de morte mais penoso. Cada célula isolada de iniciantes recebia instruções de um superior, cuja verdadeira identidade eles não conheciam.

A princípio, os illuminati eram bem poucos. Havia apenas alguns membros fundadores, a maioria dele estudantes. Dois anos após ser criada, o número total de membros da ordem era 25. Em dezembro de 1779, ainda não passava de sessenta. Em poucos anos, porém, esse número subiria para mais de 1.300.5 Em seus primeiros dias, a ordem estava confinada a Ingolstadt, Eichstãtt e Frisinga, com alguns membros em Munique. No início da década de 1780, a rede dos illuminati se estendera pela maior parte da Alemanha. Além disso, uma lista impressionante de príncipes alemães se juntara à ordem: Fernando, príncipe de Brunswick-Luneburgo-Wolfenbüttell; Carlos, príncipe de Hesse-Cassel; Ernesto II, duque de Saxe-Coburgo-Altenburgo; e Carlos Augusto, grão-duque de Saxe-Weimar-Eisenach; assim como dezenas de nobres, entre eles Franz Friedrich von Ditfurth, e a estrela ascendente do clero da Renânia, Carlos Teodoro von Dalberg. Outros membros da ordem serviam como conselheiros de muitos dos illuminati mais elevados. Intelectuais também se tornaram illuminati, notadamente o erudito Johann Wolfgang Goethe, os filósofos Johann Gottfried Herder e Friedrich Heinrich Jacobi, o tradutor Johann Joachim Christoph Bode e o pedagogo suíço Johann Heinrich PestalozzLio Embora não tenha se juntado ao grupo, o dramaturgo Friedrich Schiller baseou o personagem republicano revolucionário Posa, que aparece em Don Carlos (1787), num dos líderes dos illuminatien A influência do movimento é às vezes detectada na ópera A flauta mágica (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart.

Entretanto, em junho de 1787, o governo da Baviera promulgou o primeiro de três decretos que baniram efetivamente os illuminati, condenando-os como “traidores e hostis à religião”.13 Um comitê de investigação cuidou de livrar a academia e a burocracia de quaisquer membros da ordem. Alguns fugiram para a Baviera. Outros perderam seus empregos ou foram exilados. Pelo menos dois foram encarcerados. O próprio fundador buscou refúgio em Gota. Para todos os efeitos, os illuminati deixaram de operar ao fim de 1787. Entretanto, sua infâmia sobreviveu muito além disso. O rei Frederico Guilherme II da Prússia foi alertado de que os illuminati continuavam a ser uma força perigosamente subversiva em toda a Alemanha. Em 1797, o eminente físico escocês John Robison publicou Proofs of a Conspiracy against All the Religions and Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings of the Free Masons, Illuminati, and Reading Societies [Provas de uma conspiração contra todas as religiões e governos da Europa, perpetrada em reuniões secretas de maçons, illuminati e sociedades de leitura], em que alegava que, “por cinquenta anos, sob o pretexto enganoso de iluminar o mundo com a tocha da filosofia e de dissipar as nuvens da superstição civil e religiosa”, uma “associação” vinha “trabalhando zelosa e sistematicamente, até se tornar quase irresistível”, com o objetivo de “ERRADICAR TODOS OS ESTABELECIMENTOS RELIGIOSOS E DERRUBAR TODOS OS GOVERNOS EXISTENTES DA EUROPA”. O ápice dos esforços da associação, de acordo com Robison, foi nada menos do que a Revolução Francesa. Em suas Memoirs Illustrating the History of Jacobinism [Memórias ilustrando a história do jacobinismo], também publicadas em 1797, um ex-jesuíta francês chamado Augustin de Barruel fez a mesma alegação. “Mesmo os atos mais horrendos perpetrados durante a Revolução Francesa, tudo foi previsto e planejado, combinado e premeditado […] o fruto de uma vilania concebida em detalhe.” Os próprios jacobinos, argumentava Barruel, eram herdeiros dos illuminati. Essas alegações — que receberam o elogio de Edmond Burkeih — logo chegaram aos Estados Unidos, onde foram adotadas por, entre outros, Timothy Dwight, o presidente de Yalesis Por boa parte dos séculos XIX e XX, os illuminati desempenharam o papel involuntário de protoconspiradores daquilo que Richard Hofstader chamou de forma memorável de “estilo paranoico” da política americana, cujos expoentes alegavam sempre defender os desfavorecidos contra uma “vasta rede pérfida internacional e extraordinariamente eficiente criada para perpetrar atos da natureza mais demoníaca”. Para dar apenas dois exemplos, os illuminati foram retratados na obra do anticomunista John Birch e no livro New World Order (1991) do cristão conservador Pat Robertson.

O mito dos illuminati vem persistindo até os dias de hoje. É verdade que alguns dos textos inspirados pela ordem ganharam as páginas da ficção, notadamente nos casos da trilogia Illuminatus, publicada na década de 1970 por Robert Shea e Robert Anton Wilson; do romance O pêndulo de Foucault (1988), de Umberto Eco; do filme Lara Croft: Tomb Raider (2001); e da história de suspense Anjos e demônios (2000) de Dan Brown. O que é mais difícil de explicar é a crença popular de que os illuminati existem de verdade e são tão poderosos hoje quanto o seu fundador pretendia que se tornassem. Por certo, há muitos websites que afirmam representar os illuminati, mas nenhum deles tem aparência muito profissionais, Mesmo assim, diz-se que muitos dos presidentes dos Estados Unidos foram membros dos illuminati, incluindo não apenas John Adam e Thomas Jefferson, mas também Barack Obama. Um ensaio que representa bem o gênero (que é bem vasto) desses textos descreve os illuminati como uma “Elite de Poder superabastada com a ambição de criar uma sociedade escrava”:

Os illuminati são donos de todos os bancos, firmas petrolíferas, as empresas mais poderosas de indústria e comércio, infiltram-se na política e na educação, e dominam a maioria dos governos — ou pelo menos os controlam. São até mesmo donos de Hollywood e da Indústria Musical E…] [O]s illuminati dirigem a indústria do tráfico de drogas também […] Os principais candidatos à presidência são cuidadosamente escolhidos a partir das linhagens de sangue ocultas das treze famílias de illuminati […] A meta principal é criar Um Governo Único, com eles no topo, para levar o mundo a uma situação de escravidão e ditadura […] Eles querem criar uma “ameaça externa”, uma Invasão Alienígena falsa, para que os países deste mundo estejam dispostos a se unir em UM ÚNICO.

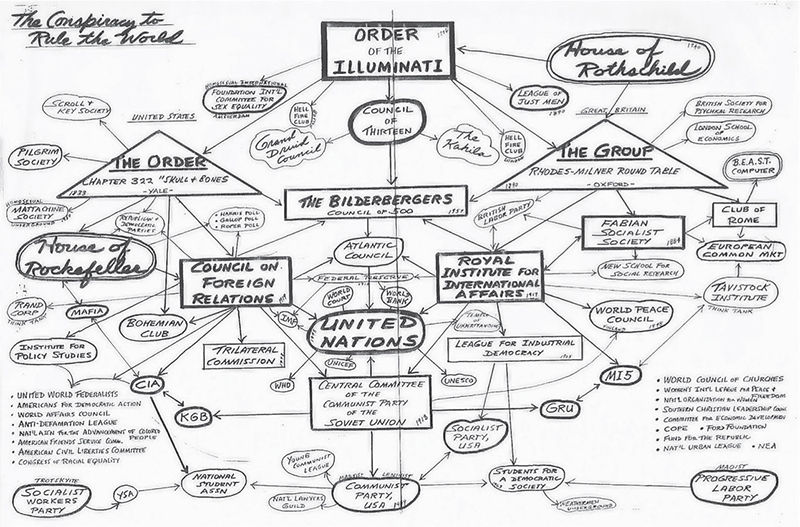

A versão-padrão da teoria conspiratória (ver figura 1) conecta os illuminati à família Rothschild, à Távola Redonda, ao Grupo Bilderberg, e à Comissão Trilateral — sem esquecer o administrador de fundos de investimentos livres, doador para políticos e filantropo George Soros. Um número espantosamente alto de pessoas acredita nessas teorias, ou no mínimo as leva a sério. Pouco mais da metade (51%) de mil norte-americanos entrevistados numa pesquisa de 2011 concordaram com a afirmação de que “muito do que acontece no mundo de hoje é decidido por um grupo pequeno e secreto de indivíduos”. Um quarto (25%) de uma amostra de 1.935 norte-americanos disse que acreditava que “a crise financeira atual foi orquestrada em segredo por um pequeno grupo de banqueiros de Wall Street para expandir o poder da Federal Reserve e aumentar o controle que exercem sobre a economia mundial”. E quase um quinto (19%) concordou com a ideia de que “o bilionário George Soros está por trás de um plano oculto para desestabilizar o governo norte-americano, tomar controle da mídia e deixar o mundo sob o seu controle”. O próprio Soros é conectado com frequência aos illuminati por famosos defensores de teorias conspiratórias como Alex Jones. Pode ser loucura, mas é o tipo de loucura que não atrai somente extremistas. Os autores de um estudo acadêmico recente sobre a prevalência das teorias conspiratórias concluíram que:

metade da população dos Estados Unidos concorda com pelo menos uma [teoria conspiratória] […] Longe de ser uma expressão aberrante de algum extremo político ou o produto de vasta desinformação, ter uma perspectiva conspiratória da política é uma tendência bem difundida por todo o espectro ideológico […] Muitos dos sistemas de crença predominantes dos Estados Unidos, sejam eles narrativas sobre Deus ou sobre Satanás […] ou narrativas de esquerda sobre o neoliberalismo […] se apoiam em grande parte na ideia de forças invisíveis e deliberadas que moldam eventos contemporâneos.

1. “A conspiragao para governar o mundo.”

E esse fenômeno não é peculiar aos Estados Unidos. Na época da Guerra do Iraque, proporções significativas do público alemão acreditavam que a responsabilidade pelos ataques do n de Setembro cabia a “redes de interesses particulares — altamente interconectadas, mas também descentralizadas e sem território próprio — que não são necessariamente o produto da intenção individual ou coletiva […]”. Também na Inglaterra e na Áustria, uma grande quantidade de eleitores diz acreditar em teorias conspiratórias — até mesmo nas inventadas pelos próprios pesquisadores. Escritores russos em especial se sentem atraídos por teorias sobre uma conspiração liderada por norte-americanos, embora nenhum lugar do mundo se equipare ao mundo muçulmano, onde o “conspiracionismo” tem se mostrado desenfreado desde o 11 de Setembro. Essas crenças podem ter consequências trágicas. Um defensor norte-americano de teorias conspiratórias, Milton William Cooper, foi baleado ao resistir à prisão por sonegação de impostos e transgressões ligadas a porte de armas de fogo. A sua resistência à autoridade se baseava na crença de que o governo federal era controlado pelos illuminati. A julgar pelas estatísticas globais sobre o terrorismo e as suas motivações, é bem mais provável que os muçulmanos que acreditam num plano norte-americano sionista contra a religião deles partam para a violência do que os Truthers [buscadores da verdade] dos Estados Unidos.

A história dos illuminati ilustra o problema central que se enfrenta ao escrever sobre as redes sociais, em especial aquelas que tentam se manter secretas. Como o assunto atrai lunáticos, é difícil para um historiador levá-lo a sério. Mesmo aqueles que o fazem encaram a dificuldade apresentada pelo fato de que redes raramente mantêm registros que possam ser acessados com facilidade. Os arquivistas da Baviera preservaram registros da campanha contra os illuminati, inclusive documentos autênticos confiscados de membros da ordem, mas apenas em tempos recentes pesquisadores passaram a editar de forma sistemática — e árdua — o que sobrou da correspondência e dos regulamentos dos illuminati, documentos encontrados em vários locais diferentes, inclusive entre os arquivos das lojas maçônicas. Esse tipo de obstáculo explica por que um dos eminentes historiadores de Oxford insistia em que só sabia escrever “sobre o que se acredita e o que se diz sobre as sociedades secretas, não sobre essas sociedades em si”. No entanto, nenhum caso ilustra melhor a significância histórica das redes do que os illuminati. Eles por certo não causaram a Revolução Francesa — nem mesmo suscitaram grandes problemas na Baviera. Porém eles se tornaram importantes porque a sua reputação se tornou viral numa época em que a desordem política precipitada pelo Iluminismo — promovida por uma rede de intelectuais de imensa influência — atingia o ápice revolucionário em ambos os lados do oceano Atlântico.

Este livro tenta encontrar um meio-termo entre a historiografia convencional, que tende a atenuar o papel das redes, e os defensores de teorias conspiratórias, que têm o hábito de exagerar esse papel. Ele propõe uma nova narrativa histórica, em que é possível que mudanças importantes — desde a Era das Descobertas e a Reforma, se não antes — sejam compreendidas, em essência, como desafios desestabilizadores apresentados às hierarquias estabelecidas pelas redes. O livro também desafia as suposições confiantes que alguns comentaristas fazem hoje em dia de que há algo inerentemente benigno no distúrbio que as redes causam na ordem hierárquica. E estuda a experiência dos séculos XIX e XX para identificar modos como as energias revolucionárias transmitidas pelas redes podem ser contidas.

2

A nossa era interconectada

As redes, ao que parece, estão em todo lugar hoje em dia. Na primeira semana de 2017, o The New York Times publicou 136 matérias com a palavra “rede”. Pouco mais de um terço dessas matérias eram sobre redes de televisão, doze eram sobre redes de computador, e dez eram sobre vários tipos de redes políticas, mas havia também matérias sobre redes de transporte, redes financeiras, redes terroristas, redes de assistência médica — para não mencionar as redes sociais, educacionais, criminais, elétricas, de telefone, de rádio e de inteligência. Ler tudo isso é contemplar um mundo “em que tudo está conectado”, por mais clichê que isso soe. Algumas redes conectam militantes, outras conectam médicos, outras ainda conectam caixas automáticos. Há uma rede do câncer, uma rede dos guerreiros do jihad, uma rede de baleias orcas. Algumas redes — descritas por demasiadas vezes como “vastas” — são internacionais, enquanto outras são regionais; algumas são etéreas, outras são subterrâneas. Há redes de corrupção, redes de túneis, redes de espionagem; há até uma rede para fraudar os resultados de jogos de tênis. Vozes que atacam as redes em batalha com vozes que defendem as redes. E tudo isso é coberto sem cessar por redes de cabos e satélites.

Em A casa soturna, era o nevoeiro que era ubíquo. Atualmente, são as redes que, nas palavras de Charles Dickens, sobem o rio e descem o rio. “A alternativa a se interconectar em redes é o fracasso”, nós lemos na Harvard Business Review. “Uma das razões principais por que as mulheres ficam para trás em questões de liderança”, afirma o mesmo periódico, “é a menor probabilidade de que elas tenham amplas redes para apoiá-las e promovê-las como líderes em potencial”. Outro artigo da HBR demonstra que “administradores de portfólios de fundos mútuos fizeram apostas concentradas maiores em empresas às quais estavam ligados por uma rede educacional”, e que esses investimentos renderam melhor* do que a média. Entretanto, nem todos concluiriam a partir disso que a rede de “velhos amigos” é uma força benigna que valesse ser copiada por velhas amigas. Em finanças, tem-se revelado que alguns “especialistas em redes” são canais de troca de informações privilegiadas ou de manipulação da taxa de juros. Também se culpou as redes pela crise financeira global de 2008: especificamente, a rede cada vez mais complexa que transformou os bancos do mundo num sistema de transmissão e amplificação de prejuízos em hipotecas de alto risco nos Estados Unidos. O mundo descrito por Sandra Navidi em Superhubs talvez pareça fascinante para alguns. Nas palavras dela, uns “poucos selecionados” — ela nomeia vinte indivíduos — “presidem sobre o bem mais exclusivo e poderoso: uma rede singular de relacionamentos pessoais que abarca o planeta”. Esses relacionamentos são forjados e mantidos num número ainda menor de instituições: o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Goldman Sachs, o Fórum Econômico Mundial, três entidades filantrópicas —entre elas a Iniciativa Global Clinton — e o restaurante Four Seasons em Nova York. Contudo, uma das mensagens principais da campanha eleitoral vitoriosa de Donald J. Trump em 2016 era que essas instituições eram os próprios “interesses especiais globais” que estavam por trás da “elite política governante corrupta e falida” personificada por Hillary Clinton, a candidata que ele derrotou.

Nenhum relato da eleição presidencial norte-americana de 2016 estaria completo sem uma discussão dos papéis desempenhados pelas redes de mídia, desde a Fox News até o Facebook e também o Twitter, a rede preferida do candidato vitorioso.** Uma das muitas ironias da eleição foi que a campanha de Trump, impelida pelas redes, direcionava grande parte do seu poder de fogo contra a rede de elite de Clinton — uma rede a que o próprio Trump havia pertencido no passado, como indica a presença dos Clinton no terceiro casamento dele. Poucos anos antes da eleição, uma entidade chamada “A Rede Trump” — montada em 2009 para vender produtos como suplementos vitamínicos com o endosso de Trump — havia ido à falência. Se Trump houvesse perdido a eleição, ele teria lançado a Trump TV como rede de televisão. Um dos muitos motivos por que ele não perdeu foi o fato de a rede de inteligência da Rússia ter feito todo o possível para prejudicar a reputação da rival de Trump, utilizando o website WikiLeaks e a rede de televisão RT como seus principais instrumentos. Nas palavras de um relatório secreto parcialmente revelado pelas agências de inteligência norte-americanas, “o presidente russo Vladimir Putin ordenou uma campanha de influência em 2016” com a intenção de “denegrir a secretária de Estado Clinton, e prejudicar o seu potencial de se eleger e chegar à presidência”, refletindo a “clara preferência” do Krêmlin por Trump. Em julho de 2015, segundo o relatório, “a inteligência russa conseguiu acesso às redes do Comitê Democrático Nacional e manteve esse acesso até pelo menos junho de 2016”, publicando sistematicamente os e-mails que obteve por meio do website WikiLeaks. Ao mesmo tempo, “a máquina de propaganda russa dirigida pelo Estado — composta por seu aparato de mídia doméstico; por entidades visando um público global, como RT e Sputnik; e por uma rede de trolls quase governamentais — contribuiu para a campanha de influência ao servir como plataforma para mensagens do Krêmlin a públicos russos e internacionais.

Outro motivo pelo qual Trump venceu, porém, foi o fato de a rede terrorista muçulmana conhecida como Estado Islâmico ter perpetrado múltiplos ataques nos doze meses anteriores à eleição, inclusive dois nos Estados Unidos (em San Bernardino e Orlando). Esses ataques aumentaram a atratividade das promessas de Trump de “expor”, “desmontar” e “remover uma a uma […] as redes de apoio ao islamismo radical neste país”, além de “desmantelar totalmente a rede de terror global do Irã”.

Vivemos, em resumo, na “era das redes”. Joshua Ramo a chama de “a Era do Poder das Redes”. Adrienne Lafrance prefere “a Era do Enredamento”.13 Parag Khanna propõe até uma nova disciplina — a “Conectografia” — para mapear “a Revolução das Redes Globais”. “A sociedade das redes”, de acordo com Manuel Castells, “representa uma mudança qualitativa na experiência humana”. As redes estão transformando a esfera pública e, com ela, a própria democracia. Para melhor ou para pior, porém? “A tecnologia das redes atuais […] favorece de verdade os cidadãos”, escrevem Jared Cohen e Eric Schmidt, da Google. “Nunca antes tantas pessoas estiveram conectadas por uma rede de resposta instantânea”, com implicações que realmente “mudam o jogo” da política em todos os lugares. Uma visão alternativa é a de que as corporações globais como a Google estão obtendo de modo sistemático o “domínio estrutural” ao explorar as redes, a fim de erodir a soberania nacional e a política coletivista que a torna possível.

Pode-se fazer a mesma pergunta sobre o efeito das redes sobre o sistema internacional: para melhor ou para pior? Para Anne-Marie Slaughter, faz sentido reconfigurar a política global combinando o “jogo de xadrez” da diplomacia tradicional entre Estados com a nova “teia […] de redes”, explorando as vantagens da última (como transparência, adaptabilidade e escalabilidade). As estadistas do futuro, ela argumenta, serão “agentes da teia brandindo poder e exercendo liderança com os governos” em “estratégias de conexão”. Parag Khanna aguarda com expectativa e prazer um “mundo em uma cadeia de ofertas” em que corporações globais, megacidades, “aerotrópolis” e “comunidades regionais” se envolvam num “cabo de guerra” interminável, mas essencialmente pacífico, em prol de vantagens econômicas que lembrem “um extenso videogame com múltiplos jogadores”. Contudo, é duvidoso — não somente para joshua Ramo, mas também para seu mentor, Henry Kissinger — que essas tendências revelem grande probabilidade de aumentar a estabilidade global. “A difusão das comunicações em rede nos setores social, financeiro, industrial e militar”, escreveu Kissinger:

tem […] revolucionado as vulnerabilidades. Superando a maioria das normas e regulamentos (e, sem dúvida, a compreensão técnica de muitos reguladores), ela tem criado, em certos aspectos, o estado da natureza […] a fuga da qual, segundo Hobbes, provia a força motivadora para criar uma ordem política […] [A] assimetria e um tipo de desordem mundial congênita são construídos nas relações entre as potências informáticas tanto no âmbito da diplomacia como no da estratégia […] Com a ausência da articulação de certas normas de conduta internacional, uma crise surgirá da dinâmica interna do sistema.

Se a “primeira guerra informática mundial” já começou, como alguns afirmam, então se trata de uma guerra entre redes.

A possibilidade mais alarmante de todas é que uma única rede global acabe por tornar o Homo sapiens redundante e, a seguir, extinto. Em Homo Deus, Yuval Harari sugere que a era das “redes de cooperação em massa” de grande escala e fundamentada na linguagem escrita, dinheiro, cultura e ideologia — produtos de redes neurais humanas à base de carbono — está cedendo espaço para uma nova era de redes de computadores à base de silicone fundamentada em algoritmos. Nessa rede, logo descobriremos que somos tão importantes para os algoritmos quanto os animais são para nós. A desconexão da rede se traduzirá na morte para o indivíduo, já que a rede cuidará da nossa saúde 24 horas por dia. Contudo, a conexão acabará por significar a extinção da espécie: “Os parâmetros que nós mesmos consagramos nos condenarão a nos juntarmos aos mamutes e aos golfinhos-do-yang-tsé no esquecimento”. Com base no julgamento desolador de Harari do passado humano, isso seria bem o que merecemos.

Este livro trata mais do passado do que do futuro; ou, para ser preciso, é um livro que busca aprender sobre o futuro estudando sobretudo o passado, em vez de entreter arroubos de imaginação ou de projeções casuais de tendências recentes naquilo que está por vir. Há aqueles (em especial no Vale do Silício) que duvidam que a história tenha muito a lhes ensinar numa época de inovações tecnológicas tão velozes. De fato, muito do debate que acabei de resumir pressupõe que as redes sociais sejam um fenômeno novo e que há algo sem precedentes sobre a sua ubiquidade atual. Isso está errado. Mesmo enquanto falamos sem parar sobre elas, a realidade é que a maioria de nós tem apenas uma compreensão muito limitada de como as redes funcionam, e quase nenhum conhecimento de onde elas vieram. Em grande medida, não percebemos quão predominantes elas são no mundo natural, ou o papel vital que têm desempenhado na nossa evolução como espécie, ou como têm sido parte integral do passado humano. Como resultado, tendemos a subestimar a importância das redes no passado, e partir do pressuposto errôneo de que a história não tem nada a nos ensinar sobre esse assunto.

3

Redes, redes para todos os lados

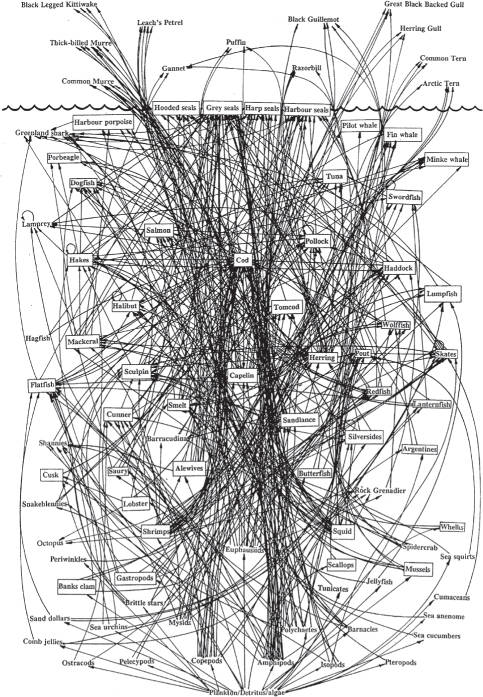

Nas palavras do físico Geoffrey West, o mundo natural é feito, a um ponto desconcertante, de “redes otimizadas e ramificadas que preenchem os espaços”, desde o sistema circulatório humano até uma colônia de formigas, e todas essas redes evoluíram de forma a distribuir energia e materiais entre reservatórios macroscópicos e lugares microscópicos numa ordem de grandeza surpreendente de vinte e sete graus. Os sistemas circulatório, renal e neural dos animais são todos redes naturais. Assim como os sistemas vasculares das plantas e as redes de microtúbulos e de mitocôndrias no interior das células. O cérebro do verme nematódeo Caenorhabditis elegans é a única rede neural já mapeada de modo abrangente, mas cérebros mais complexos receberão o mesmo tratamento no devido tempo. De cérebros de vermes a cadeias alimentares (ou “teias alimentares”), a biologia moderna encontra redes em todos os níveis de vida na Terra (ver figura 2). O sequenciamento do genoma revelou uma “rede reguladora de genes” em que os “nódulos são genes e os elos são cadeias de reações”. O delta de um rio também é uma rede, mapeada pelo atlas da escola. Tumores formam redes.

Alguns problemas são solucionáveis por meio da análise das redes. Cientistas que buscavam explicar a floração abundante de algas que afligiu a baía de San Francisco, na Califórnia, em 1999, tiveram que mapear as redes de vida marinha antes de conseguir identificar a verdadeira causa do fenômeno. Um mapeamento similar de redes neurais foi necessário para estabelecer que é no hipocampo que a memória humana reside. A velocidade com que uma doença infecciosa se espalha está tão ligada à estrutura da rede da população exposta quanto à virulência da própria doença, como deixou claro uma epidemia entre adolescentes de Rockdale County, no estado da Geórgia, vinte anos atrás. A existência de poucos centros altamente concentrados faz com que o alastramento da doença aumente exponencialmente após uma fase inicial de crescimento lento.? Em outras palavras, se o “número de reprodução básica” (quantas outras pessoas são infectadas pela primeira vez por um indivíduo infectado típico) é mais do que um, então uma doença se torna epidêmica; se é menor do que um, ela tende a desaparecer. No entanto, esse número de reprodução básica é determinado tanto pela estrutura da rede que a doença infecta como pela sua capacidade natural de contágio. As estruturas de rede também estipulam as condições de velocidade e precisão com as quais a doença é diagnosticada.

2. Teia alimentar parcial da plataforma continental escocesa, no Atlântico noroeste. As setas vão das espécies que são presas às espécies predadoras

Na Pré-História, o Homo sapiens evoluiu como um primata cooperativo, com a habilidade singular de se conectar em redes — de se comunicar e agir de forma coletiva — que nos distinguiu de todos os outros animais. Nas palavras do biólogo evolucionário Joseph Henrich, não somos apenas chipanzés com cérebros maiores e menos pelos; o segredo do nosso sucesso como espécie “reside [fl.] nos cérebros coletivos das nossas comunidades”. Diferentemente dos chipanzés, aprendemos de forma social, ensinando e compartilhando. Segundo o antropólogo evolucionário Robin Dunbar, o nosso cérebro maior, com seu neocórtex mais desenvolvido, evoluiu de forma a nos permitir funcionar em grupos sociais relativamente grandes, de cerca de 150 indivíduos (em comparação com cerca de cinquenta entre os chipanzés). De fato, a nossa espécie deveria ser conhecida como Homo dictyous (“homem das redes”), pois — para citar os sociólogos Nicholas Christakis e James Fowler — “os nossos cérebros parecem ter sido construídos para as redes sociais”. O termo cunhado pelo etnógrafo Edwin Hutchins é “cognição distribuída”. Os nossos ancestrais eram “coletores forçados a colaborar entre si” que se tornaram interdependentes uns dos outros para obter comida, abrigo e calor. É provável que o desenvolvimento da linguagem falada, assim como os avanços associados da capacidade e da estrutura cerebral, fosse parte desse mesmo processo, evoluindo a partir de hábitos dos macacos como o da limpeza mútua dos pelos.14 O mesmo pode ser dito de práticas como arte, dança e rituais.15 Nas palavras dos historiadores William H. McNeill e J. R. McNeill, a primeira world wide web (rede mundial) surgiu na verdade há cerca de 12 mil anos. O homem, com a sua rede neural incomparável, nasceu para se conectar.

As redes sociais, portanto, são estruturas que os humanos formam de maneira natural, começando com o próprio conhecimento e as várias formas de representação que utilizamos para comunicar esse conhecimento, assim como, sem dúvida, as árvores genealógicas às quais todos nós necessariamente pertencemos, mesmo que apenas alguns dentre nós tenham um conhecimento genealógico detalhado. As redes incluem os padrões de assentamento, migração e miscigenação que distribuíram a nossa espécie pela superfície do mundo, assim como os milhares de cultos e modismos que produzimos de tempos em tempos com premeditação e liderança mínimas. Como veremos, as redes sociais se apresentam em todos os formatos e tamanhos, de sociedades secretas exclusivas a movimentos de código aberto. Algumas têm caráter espontâneo e auto-organizador; outras são mais sistemáticas e estruturadas. Só o que aconteceu —começando com a invenção da linguagem escrita — é que novas tecnologias vêm facilitando o nosso impulso inato e antigo de nos conectarmos.

Entretanto, existe um mistério. Pela maior parte da história registrada, as hierarquias dominaram as redes em escala e em esfera de ação. Homens e mulheres se organizavam sobretudo em estruturas hierárquicas, com o poder concentrado no topo, nas mãos de um chefe, senhor, rei ou imperador. Em contrapartida, a rede de um indivíduo regular era reduzida em tamanho. O típico camponês — e esse termo descreve a grosso modo a maioria dos humanos pela maior parte da história registrada — estava preso num agrupamento chamado família, dentro de um agrupamento ligeiramente maior chamado aldeia, sem quase nenhuma conexão com o mundo mais amplo. Era assim que a maioria dos humanos vivia até recentemente, cerca de cem anos atrás. Mesmo hoje em dia, os habitantes das cidades da Índia estão, no máximo, conectados numa “colcha de retalhos social […] uma união de pequenas congregações onde cada congregação é apenas grande o suficiente para receber cooperação de todos os seus membros e onde as congregações estão interligadas”. Um papel importante nessas comunidades isoladas é desempenhado por indivíduos “centrais de difusão” chamados em geral de fofoqueiros.

Tão opressoras são as redes tradicionais de pequena escala que alguns indivíduos preferiam se retirar para o isolamento absoluto. A canção ” Naebody” [Ninguém] de Robert Burns celebra a autossuficiência como um tipo de desconexão desafiadora:

Tenho minha própria esposa,

Não divido com ninguém;

Não levo o corno de ninguém,

Não dou corno em ninguém.

Tenho um centavo para gastar,

Tome, obrigado a ninguém;

Não tenho nada a emprestar,

Não empresto de ninguém.

Não sou senhor de ninguém,

Não serei escravo de ninguém;

Tenho uma boa espada larga,

Não levo insulto de ninguém.

Serei feliz e livre,

Não ficarei triste por ninguém;

Ninguém se importa comigo,

Não me importo com ninguém.*

Do Cavaleiro Solitário ao Estranho sem Nome, esses indivíduos insulares têm sido heróis recorrentes do cinema de faroeste. No filme Gosto de sangue (1984), dos irmãos Coen, o narrador habita um mundo de individualismo desenfreado e brutal. “Vá em frente, reclame”, diz ele, “conte os seus problemas ao vizinho, peça ajuda — e veja-o fugir. Na Rússia, eles mapearam tudo para que todos ajudem a todos — pelo menos, essa é a teoria. Mas o que eu conheço é o Texas. E por aqui… é cada um por si”.

Mesmo assim, esse individualismo extremo é a exceção. Como John Donne expressou de forma memorável em “Devoções para ocasiões emergentes”:

Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria; a morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti.

O homem é, de fato, um animal social, e o misantropo é evitado tanto quanto ele mesmo evita os outros. O mistério é por que e como nós, que nos interconectamos por natureza, temos estado há tanto tempo sob o domínio de hierarquias com estruturas verticais e institucionalizadas com rigidez.

A palavra “hierarquia” deriva do grego antigo — ιεραρχία (“hierarquia”), literalmente o “governo do alto sacerdote” — e foi utilizada a princípio para descrever as ordens celestiais dos anjos e, de forma mais geral, para caracterizar uma ordem estratificada de governança espiritual ou temporal. Até o século XVI, em contraste, a palavra “rede” não significava nada além de uma trama feita com fios entrelaçados. Ocasionalmente, Shakespeare utiliza os termos net [armadilha] e web [teia] de forma metafórica — o plano de lago contra Otelo é uma “armadilha que há de a todos pegar” —, mas network [rede] em si não aparece em nenhuma de suas peças. Cientistas dos séculos XVII e XVIII discerniram que havia redes na natureza —das teias de aranha ao sistema circulatório humano de veias e artérias —, mas foi somente no século XIX que o termo passou a ser utilizado de modo mais metafórico, por geógrafos e engenheiros para descrever hidrovias e ferrovias, e por escritores para caracterizar os relacionamentos entre as pessoas. O poeta Coleridge (1817) falou de uma “rede de propriedades”; o historiador Freeman (1876), de uma “rede de posses feudais”. Mesmo assim, até em torno de 188o, era mais provável que os livros publicados em inglês contivessem a palavra hierarchy [“hierarquia”] do que network (ver figura 3). É possível submeter de maneira retrospectiva os relacionamentos políticos e sociais descritos no romance Phineas Finn (1869), de Anthony Trollope, a uma análise de redes, mas a palavra “rede” não aparece nem mesmo uma vez no texto. Apenas no fim do século XX as “redes” começaram a proliferar: primeiro foram as redes de transporte e elétricas, depois as redes de telefone e de televisão, e finalmente as redes de computador e sociais on-line.

E somente em 1980 a palavra network começou a ser usada como verbo para conotar o ato de se socializar de forma deliberada para o benefício da carreira profissional.

Livros relacionados

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.