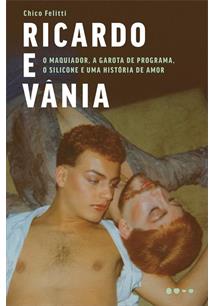

Uma das reportagens de maior repercussão nos últimos tempos, a história de Ricardo – apelidado ofensivamente de “Fofão da Augusta” – surge retrabalhada a partir de uma nova descoberta: a trajetória de Vânia, sua namorada.Em 2017, um leito do Hospital das Clínicas de São Paulo foi ocupado por um homem sem identidade. Há vinte anos, ele circulava pela região das ruas Augusta e Paulista, onde liderou uma trupe de palhaços, distribuiu panfletos e pediu esmolas. Sua aparência lhe rendeu a alcunha de Fofão da Augusta e o status de lenda urbana. Por trás do apelido ofensivo estava um cabelereiro disputado nos anos 1970 e 1980...

Capa comum: 192 páginas Editora: Todavia; Edição: 1 (6 de fevereiro de 2019) Idioma: Português ISBN-10: 8588808684 ISBN-13: 978-8588808683 Dimensões do produto: 21 x 13,8 x 1,4 cm Peso de envio: 240 g

Leia trecho do livro

Introdução

O Cemitério São Bento, no centro de Araraquara ( SP ), tem um túmulo sem nome. É a segunda lápide da quarta quadra à esquerda, para quem entra pelo portão onde fica a barraquinha de garapa, ao lado da floricultura. A família do finado não tem 130 reais para pagar pela placa de identificação. Mas o homem cujas cinzas estão lá morreu com um nome: Ricardo Correa da Silva.

Ricardo morou em São Paulo a maior parte da sua vida, e dizia que não voltaria para Araraquara nem morto. Fugiu da cidade do interior por ser diferente dentro de uma família tradicional, a primeira a ter um aparelho de rádio na cidade, na década de 1930. Era diferente por ser ambicioso, gay, artista e esquizofrênico. Não necessariamente nessa ordem.

Na São Paulo dos anos 1970, ele conseguiu se tornar um maquiador conhecido. Fez milagres em rosto de mulheres como Beth Carvalho e Tônia Carrero. Mas, por ironia do destino, ficou mais famoso pela própria aparência do que pela dos outros.

Ricardo queria ter o rosto de uma boneca de porcelana chinesa e investia parte do dinheiro que ganhava nos salões em silicone, que injetava em si mesmo, com a ajuda do amor da sua vida, Vagner.

Ricardo e Vagner chegaram a ter um litro e meio de silicone sob a pele antes de Vagner deixar o parceiro e a doença de Ricardo se agravar. Foi então que Ricardo começou a pedir dinheiro na rua Augusta. E passou a ser conhecido como Fofão da Augusta.

Em 2017, estive quatro meses com ele para fazer uma reportagem. A matéria foi publicada pelo BuzzFeed e viralizou nas redes sociais, com mais de 1 milhão de leitores. Um desses leitores era Vagner.

Há uma caixa de correio no hall de entrada de um prédio no Quartier Latin, em Paris, com o nome Munhoz Pereira, V. O lugar, que costumava ser uma abadia, é hoje um conjunto de quitinetes. Em uma delas mora uma mulher chamada Vânia. Que já foi conhecida por Vênus, Venúsia, Kara, Hara, Vagner. Vânia foi Vagner, o grande amor da vida de Ricardo.

Este livro é sobre a história dos dois.

Desconhecido

“Oi! O Fofão está no Hospital das Clínicas. Amputaram o dedo dele, que estava gangrenado. Ele tem surtos, quer bater em todo mundo e tem que ser amarrado porque arranca todos os acessos. E não diz coisa com coisa.”

Essa mensagem enviada pelo Facebook piscou no celular e interrompeu o almoço do domingo de Páscoa de 2017, que caiu no dia 16 de abril, na casa da minha mãe. Quem tinha escrito era uma analista de sistemas com quem eu nunca tinha conversado, na vida real ou virtual, mas era minha amiga de Facebook havia anos.

O Fofão em pauta era um artista de rua que por mais de duas décadas entregou panfletos de peças de teatro na região da rua Augusta, no centro de São Paulo. Ele virou uma lenda urbana por causa da sua aparência: havia alguma substância sob a pele do seu rosto que o duplicava, talvez triplicava de tamanho. Suas bochechas pendiam, quase soltas, como as do personagem que apresentava um programa infantil nas décadas de 1980 e 1990. Daí o apelido.

Além das bochechas inchadas, ele desenvolveu um papo, como se o excesso do conteúdo injetado na face sofresse o efeito da gravidade. Seu nariz era muito fino, parecia esculpido pela mão do homem. Já a boca era artificialmente carnuda. E geralmente vinha coberta por batom. Às vezes, cobria o rosto com pancake branco e desenhava losangos coloridos em cima dos olhos quando saía para pedir dinheiro. Seus cabelos estavam geralmente tingidos de loiro e num corte na altura do queixo.

Da primeira vez que o vi, na rua Augusta, uns doze anos atrás, era como se eu estivesse diante do Homem Elefante do filme de David Lynch. Já tinha ouvido histórias sobre como ele era violento, sobretudo com quem o chamava pelo apelido, que detestava. Com o tempo, o susto se transformou em curiosidade e então passei a acenar toda vez que o via. Ele sempre cumprimentou de volta.

Em 2014, eu estava andando debaixo do elevado Costa e Silva, mais conhecido em São Paulo como Minhocão, quando trombei com alguém. Me agachei para pegar o fone de ouvido que caiu no chão, e, quando me levantei, dei de cara com o rosto desse homem. Apesar do calor de mais de trinta graus, ele estava com uma camisa de tricô e um pulôver cor de abóbora. Sem pensar, eu disse: “Sempre quis entrevistar o senhor, topa conversar comigo?”. Ele respondeu muito educado, com uma voz fina e baixa que mal conseguia competir com o trânsito ao redor: “Eu sou muito humilde. Muito modesto. Eu não gosto da exposição”. E saiu andando.

Contei essa história no Facebook na época, e imagino que a pessoa que me mandou a mensagem no dia de Páscoa tenha visto o post. Foi na internet que a fama desse homem se alastrou. A comunidade Fofão Sincero chegou a ter 20 mil membros no Orkut, a extinta rede social popular no início dos anos 2000, e reunia histórias de pessoas que tinham interagido com ele. A que ainda existe no Facebook, Fofão da Augusta Sincero, tem setecentos seguidores e publica memes com as poucas fotos existentes — por exemplo, uma imagem dele com o rosto pintado de prateado recebeu a frase: “Meu cu para você que atravessa a rua quando me vê”.

Perguntei para a amiga virtual se poderia vê-lo no hospital. Ela respondeu em segundos, e eu li alto na mesa do almoço de Páscoa: “Ele está na enfermaria da cirurgia plástica como desconhecido, o quarto, meu amigo médico não lembra, porque cuida da ala inteira. Mas pode chegar lá e dar as características dele”.

Avisei que ia para o hospital. Se não conseguisse uma entrevista com o homem que sempre me despertou curiosidade, que fosse para tentar ajudá-lo de algum jeito. Meu namorado não quis ir, porque tem medo de hospital. Minha mãe, a escritora Isabel Dias, se ofereceu para ir junto, parte por interesse profissional (ela passou três décadas administrando hospitais no interior de São Paulo, antes de se mudar para a capital e lançar seu livro de estreia aos sessenta anos), parte por curiosidade (ela cruzava com ele com certa frequência na vizinhança).

O hospital fica a poucos quarteirões de distância da casa de Isabel. Levamos quinze minutos andando para chegar. O Hospital das Clínicas ( HC ) é o maior hospital da América Latina. É gerenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e seus números são colossais. O orçamento anual supera 1 bilhão de reais. Há 2200 leitos, e 320 mil pacientes do Brasil inteiro são atendidos lá por ano. De janeiro a julho de 2017, oitenta desses pacientes eram desconhecidos, segundo o HC — 52 foram identificados durante a internação. Nesse mesmo período, o hospital atendeu trinta pacientes em situação de rua.

Há até um guichê distinto, menor, na entrada do hospital, para quem vai visitar pacientes desconhecidos. O balcão, no fim do corredor de cimento queimado, também serve para encontrar pessoas que acabam de chegar pelo pronto-socorro, mães que deram à luz nas últimas horas. É a fila do mistério, definiria uma enfermeira, semanas depois. A fila das pessoas que podem ter nascido, podem ter morrido, podem ser qualquer pessoa ou ninguém, já que não estão identificadas.

O atendente pede nossos documentos. Em questão de segundos faz uma guia de reconhecimento de desconhecido, e libera nossa entrada. Subimos para o oitavo andar, onde fica a ala da cirurgia plástica. No corredor branco, há um relógio pendendo do teto, enguiçado em quinze para meio-dia, por mais que sejam quase três da tarde do domingo de Páscoa. Há dois enfermeiros de plantão.

Um deles é careca, tem dois metros de altura e uma voz mansa que não combina com o corpo, como se fosse dublado. Vamos chamá-lo de Alto. O outro é musculoso e parece se importar muito com a aparência, do topete engomado à camiseta, justa nos braços e folgada na barriga. Vamos chamá-lo de Forte.

Livros relacionados

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.