“Uma ode ao silêncio.” Libération “– Faz dez anos que estou atrás de um animal que vive nos altiplanos, no Tibete […]. Para vê-lo, é necessária uma longa aproximação. Volto para lá no inverno, venha comigo. – Que animal? – A pantera das neves – ele disse. – Pensei que estivesse extinta. – É o que ela nos faz acreditar.” Fenômeno de vendas nas livrarias francesas, A pantera das neves é a obra-prima de um mestre. Um dos mais conhecidos e respeitados escritores de livros de viagens, Sylvain Tesson relata aqui as expedições realizadas na companhia de Vincent Munier, célebre fotógrafo de animais e amigo, em busca da raríssima pantera das neves, espécie hoje contada aos poucos milhares e ameaçada de extinção. O resultado é um texto universal, prazeroso de se ler, repleto de reflexões sobre o estado das coisas e a natureza humana, que conquistará todos os leitores.

Editora: L± Edição convencional (20 dezembro 2020) Capa comum: 168 páginas ISBN-10: 6556660949 ISBN-13: 978-6556660943 ASIN: B08ZNQ2XSQ

Clique na imagem para ler amostra

Biografia do autor: Sylvain Tesson é um escritor e aventureiro francês que documenta suas viagens e experiências na natureza em seus livros. Ele ganhou o prêmio Goncourt de la Nouvelle em 2009 por “Une vie à coucher dehors” e o prêmio Médicis em 2011 por “Dans les forêts de Sibérie”, um relato de sua experiência solitária na Sibéria.. Instagram @sylvain.tesson

Leia trecho do livro

À mãe de um leãozinho.

“As fêmeas sempre são menos corajosas que

os machos, com exceção da ursa e da pantera:

as fêmeas dessas espécies parecem mais destemidas.”

Aristóteles, História dos animais, IX

APRESENTAÇÃO

Conheci-o num domingo de Páscoa, durante a projeção de seu filme sobre o lobo-abissínio. Ele me falou da intangibilidade dos animais e de uma virtude suprema: a paciência. Contou-me sua vida de fotógrafo de animais e detalhou as técnicas de espreita. Era uma arte sutil e refinada, que consistia em camuflar-se na natureza à espera de um animal que talvez não aparecesse. As chances de voltar de mãos vazias eram grandes. A aceitação da incerteza me pareceu muito nobre − por isso mesmo, antimoderna.

Eu, que adorava percorrer caminhos e estradas, aceitaria permanecer imóvel e silencioso por horas a fio?

Escondido no meio das urtigas com Munier, eu obedecia: nenhum gesto, nenhum barulho. Podia respirar, única banalidade autorizada. Nas cidades, havia adquirido o hábito de tagarelar por qualquer coisa. O mais difícil era não abrir a boca. Charutos estavam proibidos. “Fumaremos mais tarde, numa ribanceira do rio, estará escuro e enevoado!”, dissera Munier. A perspectiva de queimar um havana às margens do Mosela tornava suportável a posição deitada, à espreita.

Os pássaros do túnel verde riscavam o ar da noite. A vida pululava. As aves não perturbavam os espíritos do lugar. Pertencentes àquele mundo, não abalavam sua ordem. Havia beleza. O rio corria a cem metros. Enxames de libélulas sobrevoavam a superfície, vorazes. Na margem oeste, um falcão caçava. Voo majestoso, preciso, mortal − um Stuka.

Não era o momento de se deixar distrair: dois adultos saíam da toca.

Até a chegada da noite, uma mistura de leveza, graça e autoridade. Os dois texugos passaram adiante algum sinal? Quatro cabeças apareceram e sombras saíram das galerias. As brincadeiras ao crepúsculo começaram. Estávamos a dez metros de distância e os animais não nos viam. Os jovens texugos brigavam, escalavam uma encosta, rolavam para dentro da toca, mordiam-se a nuca e recebiam o peteleco de um adulto que colocava um pouco de ordem naquele circo. As pelagens negras com três linhas brancas desapareciam entre as folhagens, voltavam a aparecer mais adiante. Os animais se preparavam para esquadrinhar campos e margens. Eles se aqueciam antes da escuridão.

Às vezes, um dos texugos se aproximava de onde estávamos e alongava o longo focinho, que num movimento de cabeça ficava bem de frente para nós. As faixas escuras dos olhos desenhavam duas manchas melancólicas. Ele avançava mais um pouco, víamos as patas plantígradas, fortes, voltadas para dentro. As garras deixavam no solo da França pegadas como as de pequenos ursos, e certos homens pouco hábeis no julgamento de si mesmos identificavam-nas como vestígios de “espécies daninhas”.

Era a primeira vez que eu me mantinha parado com tanta calma, na esperança de um encontro. Eu não me reconhecia! Até então, havia viajado da Iacútia ao Seine-et-Oise seguindo três princípios:

O imprevisto nunca vem até nós, é preciso espreitá-lo em toda parte.

O movimento fecunda a inspiração.

O tédio corre menos que um homem apressado.

Em suma, eu me convencia da existência de uma relação entre a distância e o interesse dos acontecimentos. Considerava a imobilidade um ensaio geral para a morte. Em deferência a minha mãe, que repousava num túmulo às margens do Sena, eu vagava com frenesi − sábados na montanha, domingos na praia − sem prestar atenção ao que acontecia a meu redor. Como é que milhares de quilômetros de viagem um dia me levaram a ficar com o queixo na grama, à beira de um buraco?

Perto de mim, Vincent Munier fotografava os texugos. Sua massa muscular dissimulada pela camuflagem se confundia com a vegetação, mas seu perfil ainda se delineava sob o lusco-fusco. Ele tinha um rosto de linhas retas e arestas alongadas, feito para dar ordens, um nariz que despertava a zombaria dos asiáticos, um queixo escultural e um olhar muito doce. Um gigante amigo.

Ele me falou da infância, do pai que se escondia com ele embaixo de um pinheiro para assistir ao despertar do rei, o tetraz-grande; do pai que ensinava as promessas do silêncio ao filho; do filho que aprendia o valor das noites sobre a terra gelada; do pai que explicava que a aparição de um animal representava a mais bela recompensa que a vida pode oferecer ao amor à vida; do filho que fazia suas próprias espreitas e descobria sozinho os segredos da organização do mundo, aprendendo a capturar o voo de um noitibó; do pai que descobria as fotografias artísticas do filho. O Munier de quarenta anos, a meu lado, nasceu de uma noite dos Vosges. Tornara-se o maior fotógrafo de animais de seu tempo. Suas impecáveis imagens de lobos, ursos e gruas eram postas à venda em Nova York.

“Tesson, vou levá-lo para ver texugos na floresta”, ele me dissera e eu aceitara, porque ninguém recusa o convite de um artista a seu ateliê. Ele não sabia que Tesson significava texugo em francês antigo. A palavra ainda era usada no dialeto do oeste da França e da Picardia. “Tesson” havia nascido de uma corruptela do taxos latino, de onde vinham as palavras “taxonomia”, ciência da classificação dos animais, e “taxidermia”, arte de empalhar animais (o homem gosta de matar o que acaba de nomear). Nos mapas do estado-maior francês encontrávamos “tessonnières”, locais campestres que carregavam a marca de holocaustos. Pois o texugo era odiado nos campos e irrepreensivelmente destruído. Acusavam-no de escavar o solo, de romper as sebes. Ele era fumigado, perseguido. Mereceria essa obstinação dos homens? Era um ser vivo taciturno, um animal noturno e solitário. Tinha uma vida dissimulada, reinava na escuridão, não suportava visitantes. Ele sabia que a paz precisava ser defendida. Saía de seus esconderijos à noite e voltava ao amanhecer. Como o homem poderia tolerar a existência de um símbolo da discrição, que erigia a distância em virtude e honrava o silêncio? As fichas zoológicas descreviam o texugo como “monogâmico e sedentário”. A etimologia me ligava ao animal, mas eu não me identificava com sua natureza.

A noite caiu, os animais se espalharam pelos campos, ouvimos seu farfalhar. Munier deve ter percebido minha alegria. Aquela noite foi uma das mais belas de minha vida. Conheci um bando de seres vivos absolutamente soberanos. Eles não lutavam para escapar de sua condição. Voltamos à estrada pela margem do rio. Em meu bolso, os charutos estavam amassados.

– Faz dez anos que estou atrás de um animal que vive nos altiplanos, no Tibete – disse Munier. – Para vê-lo, é necessária uma longa aproximação. Volto para lá no inverno, venha comigo.

– Que animal?

– A pantera das neves – ele disse.

– Pensei que estivesse extinta.

– É o que ela nos faz acreditar.

Primeira Parte – A APROXIMAÇÃO

O motivo

Como as jovens tirolesas, a pantera das neves faz amor em paisagens brancas. No mês de fevereiro, ela entra no cio. Vestida de peles, vive no gelo. Os machos se enfrentam, as fêmeas se oferecem, os casais se formam. Munier me avisara: se quiséssemos ter uma chance de vê-la, precisaríamos procurá-la em pleno inverno, a quatro ou cinco mil metros de altitude. Eu tentaria compensar os incômodos do frio com as alegrias de sua aparição. Bernadette Soubirous fizera uso da mesma técnica na gruta de Lourdes. A pequena pastora sem dúvida sentira frio nas pernas, mas o espetáculo de uma virgem com halo valera por todos os seus sofrimentos.

“Pantera”, o nome tilintava como uma joia. Nada garantia que fôssemos encontrar uma. A espreita é uma aposta: procuramos um animal, sujeitamo-nos a um fracasso. Alguns não se importam e descobrem prazer na espera. Para isso, é preciso ter um espírito filosófico dado à esperança. Infelizmente, eu não era assim. Eu queria ver o animal, ainda que, por correção, não confessasse minha impaciência a Munier.

As panteras das neves eram ilegalmente caçadas por toda parte. Razão a mais para fazer a viagem. Iríamos ao encontro de um animal perseguido.

Munier me mostrara as fotografias de suas viagens anteriores. A pantera conciliava força e graça. Sua pelagem se eletrizava e suas patas se abriam, contrabalançadas pelo rabo imenso. Ela se adaptara a viver em lugares inóspitos e a escalar falésias. Era o espírito da montanha em visita à Terra, uma velha habitante que a raiva humana fizera recuar para as periferias.

Eu a associava a uma pessoa: uma mulher que nunca mais iria comigo a lugar algum. Uma dama da floresta, rainha das águas, amiga dos animais. Eu a havia amado, eu a havia perdido. Por algum motivo infantil e inútil, eu associava a lembrança dessa mulher a um animal inacessível. Síndrome banal: sentimos falta de alguém, o mundo toma forma. Se eu encontrasse o animal, mais tarde diria a ela que a vira num planalto branco num dia de inverno. Era um pensamento mágico. Eu temia parecer ridículo. Por ora, não comentava nada com meus amigos. Mas pensava nisso sem parar.

Era início de fevereiro. Para deixar minha bagagem mais leve, cometi o erro de vestir todo meu equipamento de montanha. Subi no trem do subúrbio parisiense rumo ao aeroporto usando meu casaco ártico e minhas botas do exército chinês modelo “grande marcha”. No vagão ocupado por belos cavaleiros fulás da triste figura e por um moldovaláquio que atacava Brahms no acordeão, era eu quem atraía todos os olhares, pois minhas roupas destoavam. O exotismo se deslocara.

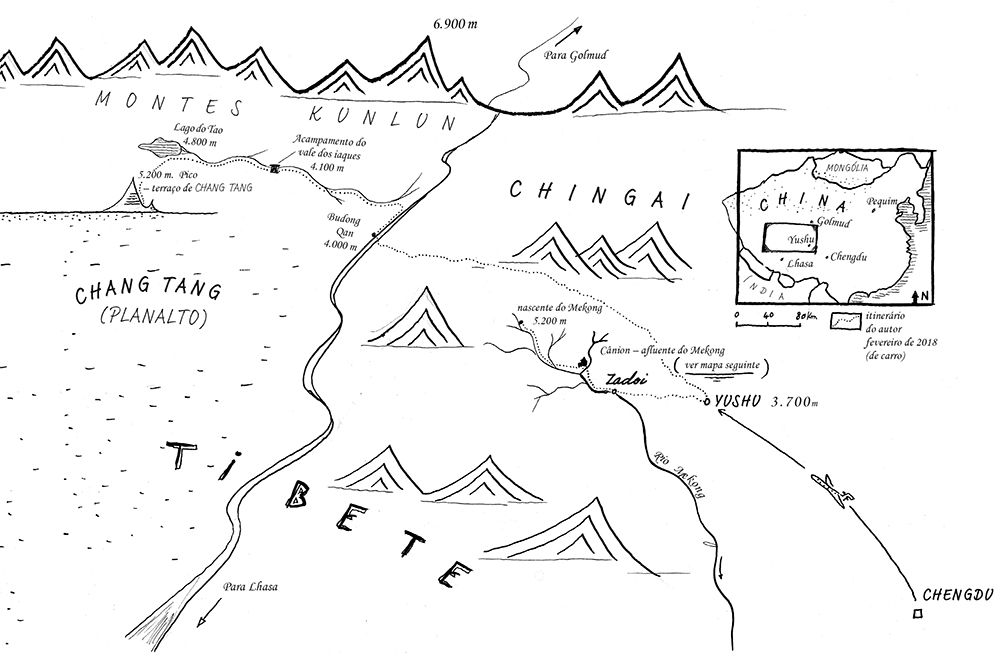

Decolamos. Definição do progresso (portanto, da tristeza): cobrir em dez horas o que Marco Polo levou quatro anos para percorrer. Muito sociável, Munier fez as apresentações nos ares. Cumprimentei os dois amigos com quem passaria um mês: Marie, a moça de corpo flexível, noiva de Munier, cineasta de animais apaixonada pela vida selvagem e por esportes de velocidade, e Léo, hipermetrope de cabelos desordenados e pensamento profundo, portanto silencioso. Marie havia feito um filme sobre o lobo, outro sobre o lince, animais ameaçados. Ela faria um novo filme sobre seus dois amores: as panteras e Munier. Dois anos antes, Léo interrompera sua tese em filosofia para se tornar assistente de Munier. No Tibete, Munier precisava de ajuda para montar as espreitas, regular os equipamentos e varar longas noites. Sem poder carregar peso devido a uma coluna frágil, sem a menor competência fotográfica ou qualquer noção de rastreio de animais, eu ignorava qual seria meu uso. Cabia-me não atrasar os outros e não espirrar caso a pantera se mostrasse. Ofereciam-me o Tibete numa bandeja. Parti em busca de um animal invisível ao lado do mais belo artista, de uma loba-humana de olhos de coelho e de um filósofo sensato.

– Somos o “grupo dos quatro” – eu disse quando o avião pousou na China.

Ao menos contribuiria com trocadilhos.

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.