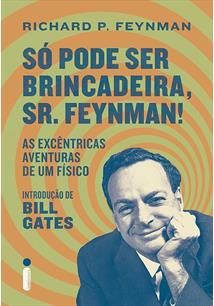

Livro de memórias curiosas e fascinantes de físico ganhador do prêmio Nobel. Richard Feynman foi um gênio incomum. Espirituoso, ele conta os casos mais engraçados e excêntricos desde a infância, quando já se mostrava um menino engenhoso e brincalhão, até o momento em que recebeu o prêmio Nobel, com a personalidade desafiadora e fora dos padrões que o tornou extremamente popular dentro e fora da área acadêmica. Suas palestras sobre física, um marco na vida de outras personalidades extraordinárias, como Bill Gates — que assina uma breve introdução neste livro —, encantaram gerações de estudantes e outros interessados em conhecimento científico de uma maneira geral...

Capa comum: 400 pages Publisher: Intrínseca; 1 edition (April 8, 2019) Language: Português ISBN-10: 8551004840 ISBN-13: 978-8551004845 Product Dimensions: 9,3 x 6,5 x 0,8 inches Shipping Weight: 680 g

Melhor preço cotado ⬇️

Leia trecho do livro

Prefácio

As histórias que compõem este livro foram colhidas aos poucos e de maneira informal ao longo dos sete agradáveis anos em que toquei percussão com Richard Feynman. Engraçadas por si sós, elas formam um conjunto surpreendente. Às vezes é difícil acreditar que possam ter acontecido tantas coisas malucas e maravilhosas a ele no decorrer de uma só vida. E sem dúvida é inspirador que em uma só vida ele possa ter realizado tantas travessuras inocentes.

Ralph Leighton

Nota à edição da W.W. Norton & Company Ltd.

O interesse permanente por Richard Feynman mais de dez anos após a publicação de Só pode ser brincadeira, sr. Feynman! me traz à lembrança uma frase que ele passou a dizer, com uma piscadela, ao se aproximar do fi m da vida: “Ainda não estou morto!”

RL

Introdução

Eu me lembro muito bem do exato momento em que me encantei por Richard Feynman.

Estava com um amigo, de férias em Santa Barbara. Aprender é um das minhas formas favoritas de relaxar, por isso fomos à biblioteca da universidade local para dar uma olhada em alguns rolos de filme (isso foi em meados dos anos 1980), o que incluiu as famosas Feynman’s Lectures, as palestras que ele deu em Cornell.

Durante o dia, íamos à praia. Já à noite ligávamos o projetor e assistíamos a Feynman. Eu estava maravilhado. Sempre fui um geek que adora ciência, mas ele fez a física parecer divertida e acessível de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele explicava temas complexos como a lei da gravitação numa linguagem simples que todo mundo entende e mantinha o interesse dos alunos com histórias envolventes. As palestras me impressionaram tanto que acabei fazendo com que a Microsoft as disponibilizasse on-line para que qualquer um pudesse usufruir delas de graça.

Mas Feynman foi mais do que um cientista incrível e um professor excelente. Foi uma das fi guras mais interessantes de seu tempo. É fácil entender o porquê ao ver o reitor de Cornell apresentando-o para o público em sua primeira palestra. O reitor logo descartou as informações biográficas que costumam ser citadas em tais apresentações, preferindo falar daquilo que tornava Feynman especial: o grande respeito que inspirava nos colegas, sua habilidade como arrombador de cofres e o talento com o bongô.

Quando fi nalmente tomou a palavra, Feynman fez graça com o estranho fato de que quando era convidado a tocar bongô “o encarregado de fazer sua apresentação nunca achar relevante mencionar que ele também trabalha com física teórica”.

Esse comentário resume bem a personalidade de Feynman. Seu senso de humor e o dom para criar mitos sobre si mesmo são uma ótima explicação para Só pode ser brincadeira, sr. Feynman! se manter um clássico passadas mais de três décadas de seu lançamento.

As histórias narradas neste livro são tão encantadoras que você vai querer compartilhá-las com amigos e familiares. A minha favorita é a da sua primeira ida ao Laboratório Nacional de Oak Ridge enquanto trabalhava no Projeto Manhattan. Um grupo de militares lhe pediu que identificasse pontos fracos em um mapa do laboratório, mas Feynman não sabia como interpretá-lo. Então apontou para um quadrado com um X e perguntou o que aconteceria se uma válvula travasse, na esperança de que alguém o corrigisse e revelasse o significado daquele símbolo.

grupo de militares lhe pediu que identificasse pontos fracos em um mapa do laboratório, mas Feynman não sabia como interpretá-lo. Então apontou para um quadrado com um X e perguntou o que aconteceria se uma válvula travasse, na esperança de que alguém o corrigisse e revelasse o significado daquele símbolo.

Feynman era tão sortudo quanto brilhante, pois o tal símbolo não apenas representava uma válvula como também era uma área que necessitava de reparos. Seus colegas fi caram impressionados com sua genialidade e perguntaram como tinha feito aquilo. No que ele, como sempre, respondeu com a maior sinceridade, diretamente: “Eu só estava tentando descobrir se aquilo era ou não uma válvula.”

O físico nuclear Hans Bethe certa vez descreveu o dr. Feynman como um “mágico”. Ele está certo. Requer uma certa porção de mágica para fazer da ciência algo divertido, envolvente e simples como Feynman conseguia. Independentemente de esta ser a primeira ou quinta vez que você lê Só pode ser brincadeira, sr. Feynman!, espero que você curta a leitura tanto quanto eu.

Bill Gates

Apresentação

Eu espero que estas não venham a ser as únicas memórias de Richard Feynman. As lembranças aqui reunidas traçam, com certeza, uma imagem fiel de grande parte de sua personalidade — a necessidade quase compulsiva de solucionar enigmas, o espírito travesso, a furiosa impaciência com a pretensão e a hipocrisia, e o talento para vencer qualquer um que tentasse superá-lo. Este livro proporcionará excelente leitura — é escandaloso e chocante, mas também prazeroso e muito humano.

Apesar disso, ele mal toca naquilo que foi a essência de sua vida: a ciência. Ela se deixa entrever aqui e ali, como cenário de um caso ou outro, mas nunca como o foco de sua existência, o que de fato foi — como bem sabem colegas e gerações de seus alunos. Talvez não seja possível fazer nada além disso. Talvez não haja como construir tal série de histórias deliciosas sobre ele e seu trabalho: o desafio e a frustração, a empolgação que se seguia ao entendimento, o prazer profundo da compreensão científica, que foi a fonte de felicidade em sua vida.

Recordo, de meu tempo de estudante, como era uma aula dele. Ficava de pé na frente da sala, sorrindo para os que iam chegando, tamborilando um ritmo complicado no tampo preto da bancada de demonstração. À medida que os retardatários se sentavam, ele pegava o giz e se punha a girá-lo rapidamente entre os dedos, como um apostador profissional brincando com uma ficha de jogo, ainda sorrindo, feliz, como se lembrasse de uma piada secreta. A seguir, ainda sorrindo, falava-nos da física, usando diagramas e equações para nos ajudar a partilhar de seu conhecimento. Não era nenhuma piada secreta que provocava o sorriso e o brilho em seus olhos. Era a física. A alegria da física! Aquela alegria era contagiante. Que sorte tivemos, aqueles de nós que contraíram essa infecção. Agora é a oportunidade de vocês , leitores, serem expostos à alegria da vida ao estilo de Feynman.

Albert R. Hibbs

Membro Sênior da Equipe Técnica

Laboratório de Propulsão a Jato,

Caltech

Fundamentos

Alguns fatos sobre a minha vida: nasci em 1918, numa cidadezinha perto do mar chamada Far Rockaway, nos arredores de Nova York. Morei ali até 1935, quando tinha dezessete anos. Estudei no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) durante quatro anos e depois fui para Princeton por volta de 1939. Enquanto estive lá, comecei a trabalhar no Projeto Manhattan e acabei indo para Los Alamos em abril de 1943, onde fiquei até outubro ou novembro de 1946, quando fui para Cornell.

Em 1941, casei com Arlene, que morreu de tuberculose em 1946 enquanto eu estava em Los Alamos.

Fiquei em Cornell até mais ou menos 1951. Visitei o Brasil no verão de 1949 e passei ali metade do ano de 1951. Logo depois, fui para Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia), onde permaneci desde então.

No fim de 1951, passei algumas semanas no Japão, experiência que repeti um ou dois anos depois, logo após meu segundo casamento, com Mary Lou.

Hoje em dia estou casado com Gweneth, que é inglesa, e temos dois filhos, Carl e Michelle.

R. P. F.

PARTE 1

De Far Rockaway ao MIT

ELE CONSERTA RÁDIOS COM O PENSAMENTO!

Quando eu tinha onze ou doze anos, montei em casa um laboratório com um velho caixote de madeira no qual instalei prateleiras. Eu tinha um aquecedor, colocava gordura nele e fazia batatas fritas o tempo todo. Tinha também uma bateria e um banco de lâmpadas.

Para fazer esse banco, fui a uma loja de artigos baratos e comprei várias tomadas, que aparafusei numa base de madeira e conectei com fios de campainha. Eu sabia que, fazendo diferentes combinações de interruptores — em série ou em paralelo —, podia obter diferentes voltagens. No entanto, não me dei conta de que a resistência de uma lâmpada elétrica depende de sua temperatura, de modo que os resultados de meus cálculos não coincidiam com o que saía do circuito. Mas estava tudo bem, e, quando as lâmpadas estavam acesas, brilhaaaaaaaavam, tão bonitas — era sensacional! Instalei um fusível no sistema, de modo que, em caso de curto-circuito, apenas ele queimasse. Como precisava de um fusível mais fraco que o da casa, eu mesmo o fabriquei, enrolando papel-alumínio em torno de um fusível velho e já queimado. Antes do fusível havia uma lâmpada de cinco watts. Assim, se ele queimasse, a tensão proveniente do carregador de baixa amperagem, que carregava continuamente a bateria, acenderia essa lâmpada, alocada no quadro de distribuição atrás de um pedaço de papel-manilha pardo (ele ficava avermelhado quando a lâmpada acendia atrás dele). Desse jeito, quando alguma coisa dava errado, eu olhava para o quadro de distribuição e via uma mancha avermelhada no lugar do fusível queimado. Era divertido!

Eu gostava de rádios. Comecei com um receptor de cristal de galena que comprei na loja de ferragens e ficava ouvindo de noite na cama, antes de dormir, usando fones de ouvido. Quando mamãe e papai saíam de noite e voltavam tarde, vinham a meu quarto e tiravam os fones de meus ouvidos — eles se preocupavam com o que entrava em minha cabeça enquanto eu dormia.

Foi mais ou menos nessa época que inventei um alarme contra ladrões, muito rudimentar: não passava de uma bateria grande e uma campainha com alguma fiação. Quando a porta do meu quarto se abria, ela empurrava o fio contra a bateria, o que fechava o circuito, fazendo soar a campainha.

Um dia, papai e mamãe voltaram para casa tarde da noite e, com todo cuidado para não fazer barulho e me acordar, abriram a porta do meu quarto para tirar os fones de ouvido. De repente, a enorme campainha disparou, com um barulho ensurdecedor — BONG BONG BONG BONG BONG !!! Saltei da cama, gritando: “Funcionou! Funcionou!”

Eu tinha uma bobina Ford — uma bobina indutora de faíscas tirada de um automóvel — e instalei os terminais de faíscas no tampo de meu quadro de distribuição. Eu ligava os terminais a uma válvula eletrônica Raytheon RH , a gás hélio, e a faísca criava um brilho roxo no vácuo. Aquilo era uma beleza!

Um dia, eu estava brincando com a bobina Ford, abrindo buracos com as faíscas numa folha de papel, quando ela começou a pegar fogo. Em pouco tempo eu já não conseguia segurar a folha, porque o fogo chegava a meus dedos, e deixei-a cair num cesto metálico cheio de jornais. Como todo mundo sabe, jornal queima depressa, e a chama no quarto parecia enorme. Fechei a porta para que minha mãe, que jogava bridge com as amigas na sala, não descobrisse que havia um incêndio em meu quarto. Peguei uma revista que estava por ali e a usei para cobrir o cesto, abafando o fogo.

Depois que o fogo apagou, tirei a revista de cima do cesto, e o quarto começou a se encher de fumaça. Como o cesto ainda estava muito quente, peguei dois alicates, levantei-o e levei-o para o outro lado do quarto, segurando-o junto à janela para que a fumaceira se dissipasse.

Porém ventava lá fora, e o fogo recomeçou, agora com a revista fora de alcance. Puxei o cesto em chamas para dentro novamente a fim de pegar a revista e só então prestei atenção nas cortinas. Aquilo era muito perigoso!

Peguei a revista, apaguei o fogo de novo e, dessa vez, mantive a revista na mão enquanto sacudia as brasas para tirá-las do cesto e jogá-las na rua, dois ou três andares abaixo. Saí do quarto, fechei a porta e disse à minha mãe “Vou lá embaixo” enquanto a fumaça saía devagar pela janela.

Eu também mexia com motores elétricos e construí um amplificador para uma célula fotoelétrica que tinha comprado e que fazia uma campainha tocar quando eu punha a mão diante da célula. Eu não conseguia fazer tudo o que queria porque minha mãe passava o tempo todo me mandando sair para brincar. Mas eu dava um jeito de ficar muito tempo em casa, mexendo com meu laboratório.

Também comprava rádios em bazares beneficentes. Eu não tinha dinheiro, mas os rádios eram baratos — estavam velhos e com defeitos, e eu os comprava para tentar consertá-los. Em geral, apresentavam defeitos bobos — um fio solto, ou uma bobina cujo enrolamento estava partido ou parcialmente desfeito —, e eu conseguia fazer alguns voltarem a funcionar. Com um desses rádios, certa noite, consegui sintonizar a WACO , uma emissora de Waco, no Texas — foi muito emocionante!

Com esse mesmo receptor a válvulas consegui sintonizar, em meu laboratório, uma estação de Schenectady. Nessa época, todos nós — meus dois primos, minha irmã e as crianças da vizinhança — ouvíamos um programa chamado Clube do Crime Eno, a Eno do sal de frutas efervescente, e era o máximo ! Bem, eu descobri que podia ouvir esse programa transmitido pela rádio de Schenectady uma hora antes que ele fosse ao ar em Nova York! Por isso eu sabia o que iria acontecer, e assim, quando todos estávamos reunidos no andar de baixo, em volta do rádio e ouvindo o Clube do Crime Eno, eu dizia, por exemplo: “Faz muito tempo que não ouvimos falar de fulano. Aposto que hoje ele vai aparecer para resolver a situação.”

Dois segundos depois, tchan tchan tchan tchan, ele aparecia! É claro que eles ficavam espantados com isso, e eu ainda tinha previsto outras coisas. Aí eles se deram conta de que havia alguma tramoia por trás daquilo — eu devia saber de alguma coisa, de algum jeito. Então contei o que estava acontecendo: eu ouvia o programa uma hora antes lá em cima no meu quarto.

Vocês sabem, naturalmente, qual foi o resultado. A partir de então, eles não quiseram mais esperar para ouvir o programa na hora habitual. Todos subiam para o meu laboratório e se reuniam durante meia hora em torno do meu radinho cheio de rangidos e estática para ouvir as aventuras do Clube do Crime Eno transmitidas pela estação de Schenactady.

Nesse tempo, morávamos numa casa grande deixada por meu avô aos filhos, que, além do imóvel, não tinham muito mais. Era enorme, de madeira, e eu estendia fios por toda a parte externa e instalava tomadas em todos os cômodos para poder ouvir meus rádios, que ficavam no andar de cima, no laboratório. Tinha também um alto-falante — não o dispositivo inteiro, só a parte sem a corneta.

Um dia, quando estava usando os fones de ouvido, resolvi ligá-los ao alto-falante e descobri uma coisa: se eu tocasse no alto-falante com um dedo, podia ouvir o som do toque nos fones de ouvido; se arranhasse o alto-falante com as unhas, também escutava o som do arranhão pelos fones. Descobri assim que o alto-falante podia atuar como um microfone, e nem era preciso uma bateria. Como na escola estávamos estudando Alexander Graham Bell, fiz uma demonstração para meus colegas com o alto-falante e os fones de ouvido. Na época nem pensara nisso, mas hoje acho que foi esse o tipo de telefone que ele usou originalmente.

Assim, agora eu tinha um microfone e podia transmitir do andar de cima para o de baixo, e do de baixo para o de cima, utilizando os amplificadores dos meus radinhos de bazares beneficentes. Nessa época, minha irmã Joan, que era nove anos mais nova que eu, devia ter dois ou três anos, e havia na rádio um sujeito chamado Tio Don de quem ela gostava. Ele cantava umas musiquinhas que falavam de “crianças boazinhas” e lia cartões enviados pelos pais, contando que “Mary de Tal está comemorando seu aniversário neste sábado, na avenida Flatbush, número 25”.

Um dia, minha prima Frances e eu fizemos Joan se sentar e dissemos que havia um programa especial que ela devia ouvir. Em seguida, subimos correndo para o andar de cima e começamos a transmitir.

“Quem está falando é o Tio Don. Conhecemos uma garota muito boazinha, chamada Joan, que mora na rua New Broadway. Ela vai fazer aniversário… Não é hoje, mas sim no dia tal. Ela é uma menina engraçadinha.”

Aí cantamos uma musiquinha e emendamos com um corinho alegre: “ Lá, larilaiá, tê tererê dudu, tê tererê dudu… ” Depois disso tudo, descemos a escada.

— E então, Joan? Gostou do programa?

— Foi bom — disse ela. — Mas por que vocês fizeram a música com a boca?

* * *

Um dia, recebi uma ligação telefônica.

— É o senhor Richard Feynman?

— Sou eu mesmo.

— Aqui é de um hotel. Temos um rádio que está com defeito e queríamos que fosse consertado. Soubemos que o senhor poderia fazer isso.

— Mas eu sou um menino — respondi. — Não sei se…

— Ah, sabemos disso, mas gostaríamos que passasse aqui assim mesmo.

Tratava-se de um hotel administrado pela minha tia, mas eu não sabia. Cheguei lá — até hoje eles contam essa história — com uma chave de fenda enorme no bolso de trás da calça. Bem, eu era pequeno, então qualquer chave de fenda comigo pareceria grande.

Fui direto até o rádio e tentei consertá-lo. Eu não sabia por onde começar, mas havia um faz-tudo no hotel, e não sei se foi ele ou se fui eu quem notou alguma coisa solta no reostato — o componente que serve para aumentar o volume —, e por isso o cursor não se movia. Ele poliu alguma coisa, e o reostato voltou a funcionar.

O próximo rádio que tentei consertar não funcionava de jeito nenhum. Mas foi fácil dar um jeito nele: o problema era no fio da tomada. À medida que os consertos foram se tornando cada vez mais complicados, fui aprendendo cada vez mais. Comprei um miliamperímetro em Nova York e o transformei num voltímetro que apresentava diferentes escalas, empregando comprimentos corretos (que calculei) de um fio de cobre bem fino. O dispositivo não era muito preciso, mas mostrava bastante bem se as coisas estavam certas nas distintas conexões naqueles receptores.

O principal motivo que levava as pessoas a me contratarem era a Grande Depressão. Elas não tinham dinheiro para o conserto e ouviam falar daquele garoto que consertava as coisas bem baratinho. Por isso eu subia em telhados para ajeitar antenas e fazer toda espécie de reparos. Aprendi com uma série de lições de dificuldade crescente. Acabei aceitando um trabalho que consistia em converter um aparelho de corrente contínua em um de corrente alternada. Foi muito difícil acabar com o zumbido no sistema e não consegui consertar direito aquela coisa. Eu não devia ter dado um passo maior que as pernas, mas na época eu não sabia.

Um desses trabalhos, porém, foi mesmo sensacional. Eu estava trabalhando para um tipógrafo, e um conhecido dele, sabendo que eu consertava rádios, mandou um interessado me buscar na tipografia. O cara era evidentemente pobre — seu carro estava caindo aos pedaços —, e fomos à casa dele, situada numa área bem degradada da cidade. No caminho, perguntei:

— Qual é o problema do rádio?

— Quando eu ligo, ele faz um barulho. Depois de algum tempo, o barulho para e fica tudo bem, mas não quero que ele faça esse barulho quando é ligado.

Pensei comigo: “Ora bolas! Se ele não tem dinheiro, devia aguentar um pouco de barulho por enquanto.”

O tempo todo, a caminho de sua casa, ele não parava de perguntar coisas como: “Você sabe mexer com rádios?”; “Como foi que aprendeu uma coisa dessas?”; “Você é só um menino!”

Ele não parava de me desmerecer, e eu pensava: “Qual é o problema desse cara? Só porque o rádio faz um barulhinho.”

Quando chegamos, afinal, ele não perdeu tempo. Foi até onde estava o rádio e o ligou. Um barulhinho? Deus do céu! Não era de admirar que o pobre coitado não aguentasse aquilo. O aparelho começou a rugir e a vibrar: UUU BU BU BU BU — era um enorme trovão. Passado algum tempo, o rugido cessou e o rádio passou a funcionar como devia. Pensei: “O que pode estar acontecendo?”

Refletindo, comecei a andar de um lado para outro e me ocorreu que o motivo da barulheira podia ser o aquecimento das válvulas na ordem errada: ou seja, o amplificador esquentava e as válvulas estavam prontas para funcionar, mas não havia alimentação alguma, ou talvez o que as alimentasse fosse um circuito de retorno, ou quem sabe haveria um erro no começo de tudo — quero dizer, na radiofrequência — e por isso o receptor fizesse muito barulho, captando alguma coisa. E quando o circuito de radiofrequência passava a funcionar direito, e as tensões da grade se ajustavam, tudo ficava bem. Então, o sujeito disse:

— O que você está fazendo? Você veio aqui para consertar o rádio, mas fica só andando de um lado para outro!

— Estou pensando! — respondi.

E disse a mim mesmo: “Muito bem, vamos retirar as válvulas e inverter completamente a ordem delas no aparelho.” (Naquele tempo, muitos receptores usavam as mesmas válvulas em locais diferentes — creio que eram 212 ou 212-A.) Portanto, inverti a ordem das válvulas, fui até o rádio e liguei o aparelho, que se manteve quietinho como um cordeiro. Daí a pouco, quando os circuitos esquentaram, ele passou a funcionar perfeitamente — o ruído tinha sumido.

Quando uma pessoa mostra uma atitude negativa em relação a você e em seguida você faz uma coisa dessas, é quase certo que ela adote uma atitude totalmente oposta, como se pretendesse compensar o antagonismo anterior. Esse homem conseguiu outros trabalhos para mim, e não parava de dizer às pessoas que eu era um gênio, comentando, por exemplo: “Ele conserta rádios com o pensamento!” A ideia de pensar para consertar um rádio — que um menino pudesse parar para raciocinar e decidir como agir — não lhe passava pela cabeça.

Naquele tempo, era muito mais fácil compreender os circuitos de um receptor de rádio, pois tudo ficava à mostra. Depois de desmontar o aparelho (um problema sério era achar os parafusos certos), via-se um resistor, depois um condensador, aqui era isto, ali era aquilo. E tudo estava rotulado. Se estivesse escorrendo cera do condensador, era porque ele tinha esquentado demais e com certeza estava queimado. Se houvesse carvão num dos resistores, já se sabia onde estava o problema. E, se não fosse possível determinar o problema mediante um exame visual, dava para utilizar um voltímetro e verificar se estava passando tensão. Os receptores eram simples, os circuitos nada tinham de complicados. A voltagem nas grades era sempre de 1,5 ou 2 volts; nas placas, era de cem ou duzentos, corrente contínua. Por isso para mim não era difícil consertar rádios: bastava compreender o que estava acontecendo dentro dele, determinar o que não estava funcionando direito e reparar o problema.

Às vezes o conserto levava um bom tempo. Lembro-me de um caso em que levei uma tarde inteira para achar uma resistência queimada, que não estava visível. O rádio era de uma amiga de minha mãe, por isso eu tinha tempo. Não havia ninguém atrás de mim perguntando: “O que você está fazendo?” Em vez disso, as pessoas me diziam: “Quer um copo de leite, ou um pedaço de bolo?” Por fim, consegui consertar o rádio, porque eu era, e ainda sou, persistente. Se me deparo com um

Às vezes o conserto levava um bom tempo. Lembro-me de um caso em que levei uma tarde inteira para achar uma resistência queimada, que não estava visível. O rádio era de uma amiga de minha mãe, por isso eu tinha tempo. Não havia ninguém atrás de mim perguntando: “O que você está fazendo?” Em vez disso, as pessoas me diziam: “Quer um copo de leite, ou um pedaço de bolo?” Por fim, consegui consertar o rádio, porque eu era, e ainda sou, persistente. Se me deparo com um enigma, não consigo deixá-lo de lado. Se a amiga de minha mãe tivesse dito qualquer coisa como “Esqueça isso, é muito complicado”, eu teria ficado furioso, porque, depois de chegar até ali, eu queria derrotar aquela coisa. Não poderia largar o serviço pela metade após ter descoberto tanto. Tinha de ir até o fim e descobrir qual era o problema.

Trata-se de um impulso para resolver enigmas. É o que explica minha necessidade de decifrar hieróglifos maias ou abrir cofres. Lembro-me de que, no primeiro ano do ensino médio, um colega costumava me procurar com um problema de geometria de seu curso avançado de matemática. Eu não sossegava enquanto não resolvia a porcaria do troço, o que me exigia quinze ou vinte minutos. Mas, durante o dia, outros caras me procuravam com o mesmo problema, e eu os resolvia num piscar de olhos. Quero dizer, da primeira vez eu ficava uns vinte minutos resolvendo o problema, mas para cinco outros caras eu era um supergênio.

Por isso, adquiri uma reputação e tanto. Durante o ensino médio, todos os enigmas conhecidos pela humanidade devem ter sido levados a mim. Eu conhecia todas as charadas idiotas e loucas que as pessoas já tinham inventado. Quando fui para o MIT , houve um baile, e um dos veteranos estava ali com a namorada, que conhecia uma porção de charadas. Ele lhe disse que eu era um bambambã na área. Durante o baile, ela me procurou:

— Ouvi dizer que você é um cara sabido. Então, ouve essa. Um homem tem de rachar oito achas de lenha…

— Ele começa rachando as achas em três pedaços, uma sim, outra não… — respondi de imediato, porque já conhecia aquela.

Ela se afastou, mas logo voltou com outra, que eu também já conhecia.

Isso se repetiu várias vezes, até que, finalmente, perto do fim do baile, ela se aproximou de novo, com uma expressão de quem tinha certeza de que dessa vez me pegaria, e disse:

— Uma mãe está viajando à Europa com a filha…

— A filha contraiu peste bubônica.

A moça desabou! Não havia pistas suficientes para resolver aquela charada. Era uma história comprida sobre uma mãe e a filha que se hospedam em quartos separados de um hotel, e no dia seguinte a mãe vai ao quarto da filha e não há ninguém ali, ou há outra pessoa. A mãe pergunta “Onde está minha filha?”, o gerente do hotel pergunta “Que filha?”, e na recepção só consta o nome da mãe etc. etc., e é enorme o mistério a respeito do que aconteceu. A solução é que a filha contraiu peste bubônica, e o hotel, para não ter de fechar, levou-a para longe dali, limpou o quarto e eliminou todos os sinais de sua estada ali. Era uma história muito comprida, mas eu já a tinha ouvido, de modo que, quando a moça começou dizendo “Uma mãe está viajando à Europa com a filha…”, eu me lembrei de uma história que começava assim, tentei a sorte e deu certo.

Havia no ensino médio um grupo que se intitulava “equipe de álgebra”, formado por cinco garotos. Viajávamos por várias cidades e participávamos de competições com outras equipes. Ocupávamos uma fileira de carteiras, e a outra equipe ficava em outra fileira. Uma professora, que dirigia a disputa, tirava um envelope em que estava escrito “45 segundos”. Ela o abria, copiava o problema no quadro-negro e dizia “Podem começar!”, de modo que, na verdade, dispúnhamos de mais de 45 segundos, porque já podíamos ir pensando enquanto ela escrevia. O jogo era o seguinte: você tinha uma folha de papel e podia escrever ou fazer qualquer coisa nela. A única coisa que contava era a resposta. Se a resposta fosse “seis livros”, bastava você escrever “6” e fazer um grande círculo em torno dele. Se o que estivesse dentro do círculo fosse a resposta correta, você ganhava.

Uma coisa era certa: era praticamente impossível resolver o problema de uma forma objetiva convencional, como escrever “A é o número de livros vermelhos, B o número de livros azuis”, pensar, pensar, pensar e chegar a “seis livros”. Isso exigiria cinquenta segundos, e a condição era que fossem resolvidos em menos tempo. Por isso era preciso pensar numa forma de ver o problema. Às vezes era possível vê-lo num segundo, mas em outros casos era preciso inventar outra solução e fazer o cálculo algébrico o mais depressa possível. Era um treinamento espetacular, e eu fiquei cada vez mais hábil naquilo, a ponto de me tornar o líder da equipe. Aprendi a fazer cálculos algébricos bem depressa, o que foi ótimo na faculdade. Quando surgia um problema de cálculo, eu via rapidamente onde aquilo ia dar e calculava com rapidez.

Outra coisa que eu fazia no ensino médio era criar problemas e teoremas. Quer dizer, se eu estivesse resolvendo algum problema de matemática, tentava encontrar um exemplo prático para o qual a solução do problema pudesse ser útil. Criei um conjunto de problemas de triângulos retângulos, mas em vez de dar o comprimento de dois lados para encontrar o do terceiro, eu dava a diferença entre os dois lados. Eis um exemplo típico: uma corda pende do topo de um mastro de bandeira. A corda é 90 centímetros mais longa que o mastro, mas bem esticada chega a 1,5 metro da base do mastro. Qual é a altura do mastro?

Criei algumas equações para resolver problemas como esse e no processo observei uma certa conexão — talvez fosse sen 2 + cos 2 = 1 — que me lembrava a trigonometria. Ora, alguns anos antes, talvez aos onze ou doze, eu tinha lido um livro de trigonometria que peguei na biblioteca, mas o livro tinha sumido havia bastante tempo. Eu só lembrava que a trigonometria tinha alguma coisa a ver com as relações entre senos e cossenos. Por isso, comecei a calcular todas as relações, desenhando triângulos, comprovando, sozinho, cada uma delas. Também calculei o seno, o cosseno e a tangente de todos os ângulos com graus múltiplos de cinco, começando com o seno de cinco graus, mediante fórmulas de soma e de meio ângulo que eu havia criado.

Anos depois, quando estudei trigonometria na escola, ainda tinha minhas anotações e vi que muitas vezes minhas demonstrações eram diferentes das que estavam no livro. Às vezes, quando eu não achava uma maneira simples de resolver uma coisa, dava voltas até conseguir. Em outras ocasiões, meu caminho era muito hábil — a demonstração convencional do livro era muito mais complicada! Assim, às vezes eu vencia o livro, outras vezes acontecia o contrário.

Avançando pela trigonometria, eu não gostava dos símbolos usados para seno, cosseno, tangente etc. Para mim, “sen f ” parecia s multiplicado por e multiplicado por n multiplicado por f ! Por isso, inventei outro símbolo, como um sinal de raiz quadrada, que era um sigma com um braço longo que se estendia para fora, e pus o f embaixo dele. No caso da tangente, era um tau com o topo do tau esticado, e para o cosseno eu fazia uma espécie de gama, mas ficava um pouco parecido com o sinal de raiz quadrada.

Para o seno inverso eu também usava o sigma, mas invertido, da esquerda para a direita, de modo que começava com a linha horizontal, com o valor embaixo e em seguida o sigma. Isso sim era o seno inverso, NÃO aquela loucura de sen-¹ . E eles usavam isso nos livros! Para mim, sen-¹ significava 1/seno, a recíproca. Portanto, meus símbolos eram melhores.

Eu não gostava de f(x), pois isso me parecia indicar f multiplicado por x . Também não gostava de dy/dx (a gente tende a cancelar os dês), por isso criei um sinal diferente, uma coisa parecida com &. No caso dos logaritmos, eu usava um L maiúsculo grande, espichado para a direita, com o número do qual se busca o logaritmo dentro dele, e assim por diante.

Eu achava meus símbolos tão bons quanto os normais, se não melhores; não fazia diferença alguma você usar este ou aquele símbolo — porém mais tarde descobri que fazia diferença, sim. Certa vez, quando estava explicando alguma coisa a outro garoto no colégio, comecei a usar aqueles meus símbolos, e ele perguntou: “Que diabos são essas coisas?” Nesse dia percebi que, se ia falar de matemática com outras pessoas, teria de usar os símbolos convencionais, assim acabei pondo de lado meus próprios símbolos.

Também inventei uma série de símbolos para a máquina de escrever, como faz o Fortran, para digitar equações. Além disso, consertava máquinas de escrever com clipes de papéis e elásticos (os elásticos de borracha não quebravam como acontece aqui em Los Angeles), mas não era um mecânico profissional. Eu só as ajustava para que funcionassem como eu queria. Na verdade, o que me interessava era descobrir o que havia de errado e imaginar o que teria de fazer para resolver o problema — como um enigma.

fim da amostra…

Livros relacionados

Livro 'Com amor, Freddie: A vida e o amor secreto de Fr...

Livro 'Coisa de Rico: A vida dos endinheirados brasilei...

Livro 'Análise' por Vera Iaconelli

Livro 'O Nazista e o Psiquiatra' por Jack El-Hai

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.